塩崎太伸 (著)

塩崎太伸 (著)

NTT出版 (2022/9/28)

ツイッターで見かけて面白そうだと思い購入。建築・都市レビュー叢書は意外にも初めて。(他のも面白そうなので読んでみよう)

それでも建築をつくるために

本書の序盤では、例えば、差異から類推へ、外在性から内在性へ、要素論から構成論へ、というようなキーワードが出てくる。

それは、近代的な分断の思考から距離をとるための態度だと思うけれども、一旦距離を取ったその先で、それでもなお建築であることは可能か、というのは自分にとって重要なテーマである。

分断的な思考を経ずして、どうすれば建築的な強度を獲得することができるか。

ぼんやりとしたイメージやアプローチするきっかけはあるものの、具体的に設計を進める上での拠り所が何か欠けている。

そんな風に感じている。

それに対し、著者はそれでもなお建築であるための可能性を、名づけという独特の言葉を使って探っていく。

著者は私と同年代でもあり、ある程度問題意識は重なっていると思うが、本書はその「それでもなお建築をつくる」ための探究の書と言ってよいかと思う。

以下、本書を読んで考えたことを書いておきたい。

所有から保有 名付けによって所有の概念に隙間を与える

名づけは3者間の重なりがあるところに生まれるが、他者が介在せず、所有と使用が一致する時には名づけは必要とされない。

これまで何度か書いてきたけれども、例えば土地や建物が所有の概念に縛られ、それが表出している街並みには何か息苦しさを感じる。

そんな中、(流行りの面もあると思うけれども)それまで所有(property)されていたところに、名づけをすることで他者が保有(possesion)できるような状況が生まれつつある。

所有権を放棄するわけではないが、他者と保有しあえるような名づけをすることで、所有の概念に隙間を与え、息苦しさを緩和しているようにも感じる。

まずは、名づけは、所有の概念から離れ、他者と何かを共有するための作法と言えるかもしれない。

名づけとは何なのか

いや、そもそも名づけとは何なのか。そのあたりが若干掴みにくけれども、具体的な名づけという行為そのもの、というよりは、名づけという行いの周りで起こる概念や関係性の変化のようなものをふわっとひっくるめて名づけと呼び扱おうとしているように感じた。

それは、おそらく名づけなくてもいいし、他の何かでも良いのだろう。とりあえず、そんな感じのものを名づけと呼んでいる、ということにしたい。

名付けには3者が必要である。例えば、私とあなたがいて、何かを共有しようとした際に名づけが生じる。

それは、以前書いた、間合いに少し似ている。

また、間合いとは相互に間を変化させられる、合わせる能力も持った者同士にしか当てはめられないものであるが、本書では能や剣道における間合いのあり方を引き合いに出しながらそれを生態学的に捉えようとする。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 世界を渦とリズムとして捉えてみる B262 『間合い: 生態学的現象学の探究 (知の生態学の冒険 J・J・ギブソンの継承 2) 』(河野 哲也))

上記引用元では、直接的に作る(施主)、職人さんの「つくる技術」を届ける(施工)、設計によって「つくること」を埋め込む(設計)の3つを挙げたが、それが届けられたとすれば、それをつくった過去の自分、職人、設計者と対峙し、そこに間合いが生まれる余地はないだろうか。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 世界を渦とリズムとして捉えてみる B262 『間合い: 生態学的現象学の探究 (知の生態学の冒険 J・J・ギブソンの継承 2) 』(河野 哲也))

間合いにおける2者の間にも3つ目の何かがある。それは、剣であったり、役であったり、空間であったり、リズムであったり。

とすると、名づけにも固定化しない距離の作法としてのリズムのようなものがあるかもしれない。

名づけてしまうことは距離の仮固定とも言えそうであるが、距離が定まってしまえば名づけの必要はなくなってしまうだろう。

もしかしたら、名づけが名づけであるためには距離を固定化しない名づけであることが必要なのではないだろうか。もし、名づけによって新たな一極が生まれてしまうのであれば、単なるイス取りゲームになってしまうだけである。

また、名づけは重なりに生まれる。

空間と言葉、建築と設計者、都市と社会、私とあなた、Aと非A――そして、未来の記憶との重なり。

切断された何かと何かの一方を選択する思考ではなく、重なりを目指す思考。

それは、今年の目標である、エコロジカルな言葉と思考を手に入れつつ、越境者として遊ぶように生き、遊ぶようにつくる、ということとも重なりそうである。

そのためには、これまでの世界観を疑いながら、自分の感性を開き、解像度を高め、越境者となることが必要だと考え、昨年末にまずは生活に変化を与えようと、鹿児島市に家族との生活の拠点を置きながら、日置市の与倉に事務所を移しました。

そこで、エコロジカルな言葉と思考を手に入れつつ、遊ぶように生き、遊ぶようにつくる、ということを今年の指針にしたいと思います。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 2022年まとめと2023年の指針 遊ぶように生き、遊ぶようにつくる)

名づけはおそらく遊びのようなものになるのだろう。

みつめ方のリフレーミング 未来の記憶へ

さて、前置きが長くなったけれども、分断的な思考を経ずして、どうすれば建築的な強度を獲得することができるか。そのヒントを考えてみたい。

本書では、建築に関わる既存のフレーミング、空間・かたち・尺度について、モダニズム的な建築教育で身についてしまった思考から自由になるような、名づけを通した見つめ方を検討している。

・空間の名づけ 空間と場所を重ねる

建築家のよく使う言葉として、空間というものがあり、対する言葉として場所という言葉がある。

場所に対して空間はより建築的であると感じるが、リノベーションブームを通じて場所の持つある種の豊かさが注目されたりもした。

空間は建築、場所は建物である、と言ってもよい。

建物が建築になる瞬間に立ち会いたいと思いつつ、場所の持つ豊かさも見逃せないと思う。

この2つの言葉に対し、著者は、空間を「ところ」と「ところ」の関係性、場所を「ところ」と「非ところ」の関係性と整理し、「ところ」と「ところ」の関係性がおおい「ところ」は「空間み」が大きく、「ところ」と「非ところ」の関係性が少ないところは「空間み」が小さいとする。(スペーシングというみつめ方)

たしかに、純粋に「ところ」同士の関係性でつくられ混じりっけのないものは、強く空間を感じより建築的だと感じやすいし、既存の雑多な関係性を引き継いだリノベーションのように「ところ」以外のものとの関係性が豊かなものは、場所性を感じ、建築というよりは建物というように感じる。

空間か場所か、建築か建物か、という2項対立的な思考を、空間みという程度の問題、重なりの思考にスライドさせることである種の呪縛から少し自由になれる。

・かたちの名付け 思考を示す言葉と形態を示す言葉を重ねる

形態が恣意的であるかどうか、というのもこびりついてしまったトピックで、建築が自律性を確保するために、恣意性を排除しなくてはならない、というのも呪縛の一つであろう。

恣意性を排除するために、何かかたちを決定する理由が必要を求め、いわば他律的に形態を決定するが、ここには自律性の確保のために他律的であろうとし、逆に建築の形態を建築の形態そのものとして扱うことは恣意的にみえる、という混乱がある。

それに対し、著者は、恣意的であると感じるのは「かたち」が「かたち」との関係で位置づくときであり、「かたち」が「非かたち」との関係で位置づくときに恣意的と感じにくいと整理し、恣意性を「かたち」が何との関係で位置づいているか、という程度の問題、重なりの思考にスライドさせ、恣意性とはその程度に対する一つの名づけでしかないとする。(シェイピングというみつめ方)

・尺度の名づけ 対象のスケール(サイズ)と関係のスケール(プロポーション)を重ねる

尺度・スケールに関しては、2項対立的なイメージがあまりないのでそれほどしっくりきていないけれども、とりあえずメモしておく。

スケールに対しては、「対象」と「慣習」との関係によるものを「対象」のスケール(サイズ)、「対象」と「対象」との関係によるものを「関係」のスケール(プロポーション)と整理し、これも「おおきさ」の度合いとして重ね合わせる。(スケーリングというみつめ方)

空間・かたち・尺度について、それぞれのみつめ方、名づけが検討されるが、そこにあるのは様々な関係性である。

著者は、関係性に名づけを行うには、それをものとして扱う必要があり、我々はそういう扱いの訓練をしてきていないという。

著者が実際の設計の場面でどのような名づけを行っているかわからないが、関係性を言葉としてどのように発見するか。そういう訓練が必要なのかもしれない。

コンセプトから形式へ 類推論的転換

コンセプトとは何なのか。実のところよく分かっていない。

設計主旨と呼ばれるものは、整理した要件に対する応答でしかなく特別なものではないように思うし、個人の「やりたいこと」はコンセプトと呼ぶに値するものとは思えない。

コンセプトを書け、というような教育を受けてきたような気もするし、(少なくとも私のいた大学では)それすら求められてなかったような気もする。

それでも、何かしらコンセプトというようなものを主体的に設定し、それを形に投影せねばならない、というような空気は確かに存在したような気がする。

著者はコンセプトの投影により、条件から形を導く流れに対し、形式の類推・引用によって、形から条件を導くような流れを推奨する。

この、「ちがう」と思われているものが「おなじ」であるような世界の重なりを想像していくアナロジカルな転換は、帰納的思考、演繹的思考の対立、

ア. 部分から全体へ 連結 帰納(induction)

イ. 全体から部分へ 分割 演繹(deduction)

に続く第三の思考

ウ. 集まりから重なりへ 類推 仮説(abduction)

として捉えられている。

ここで、ある種の価値観や優劣を含んだ言葉を重ね合わせ、類推と仮説によって関係性に新たに名づけを行う効能とは何だろうか。

形から重なりの豊かさを見つけ出しながら、それを再び形へとフィードバックしていくようなサイクルをくりかえすことによって、いくつもの重なりを浮かび上がらせる。

それは、ある種の価値判断が染み込んでしまったものを解きほぐしながら、フラットに、そして自由にふるまうための作法のようにも思える。

そこでは名づけによって価値を与えるというよりは、名づけること自体に意味があるのだろう。

そう考えると、本書で挙げられている建築家による名付けの例も、著者が

いつか、「やりたいこと」よりも、物そのものを建築と呼べる瞬間に立ち会いたい。(p.291)

というように、そうい瞬間に立ち会うための言葉のように思える。

いつの時代の建築家も、最後は物そのものと向き合うためにこそ、言葉を紡いで来たのだと思うし、時代によってその表れ方が変わってきているだけのようにも感じる。

なので、もしコンセプトというものがあるのだとすれば「物そのものと向き合うこと」というようなものになるかもしれない。

そのために様々なアプローチ・手法が存在する。

また、これまでの議論にならえば、コンセプトから形式への話も、「条件」から「形」が導かれるものを「コンセプトの投影」、「形」から「条件」が導かれるものを「形式の類推・引用」と整理し、例えば「コンセプトみ」や拘束度のような程度の問題、重なりの思考にスライドさせることもできそうな気がした。(ガイディング?)

これまでの思考との重なり

さて、それはさておき、本書の内容に対し、これまで考えてきたこととの重なりがいくつか見えてきたのでメモしておきたい。

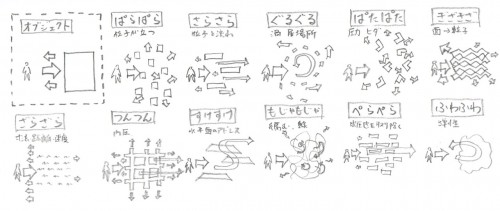

・オノマトペという名づけ

モダニズムにおいては建築を構成する物質はあくまで固定的・絶対的な存在の物質であり、結果、建築はオブジェクトとならざるをえなかったのだろうか。それに対して物質を固定的なものではなく相対的・経験的にその都度立ち現れるものと捉え、建築を関係に対して開くことでオブジェクトになることを逃れようとしているのかもしれない。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 物質を経験的に扱う B183『隈研吾 オノマトペ 建築』(隈研吾))

隈研吾のオノマトペは名づけの一例ではないだろうか。ここでの「物質を経験的に扱う」という捉え方が名づけにおいても参考になるかもしれない。あるいは経験(関係)を物質的に扱う、となるだろうか。

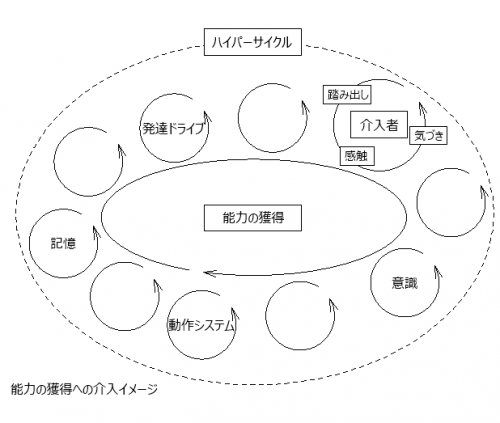

・「複合」というコンセプト

以上の議論を踏まえると、前節で得られた「複合」としての振る舞いには、こうした「外部特定性」を獲得する振る舞いに相当する部分が含まれていると考えられる。なぜなら、「複合」とともにあらわれていた「設計コンセプト」としての「キノコ性」は、設計者が獲得したものでありながら、一方では対象地の与件に深く根ざしたものだからである。つまり「複合」とともにあらわれていた「キノコ性」は、Sによって特定されたこの案件の「不変項」として理解できる可能性がある。こうした理解が可能ならば、建築行為は、「設計コンセプト」の獲得という高次の水準においても環境と結びついており、生態学的な側面を必然的に含むものとして位置づけられると考えられる。(オノケン│太田則宏建築事務所 » B176 『知の生態学的転回2 技術: 身体を取り囲む人工環境』)

設計コンセプトというと何となく恣意的なイメージがありましたが、環境との応答により得られた技術としての、多くの要素を内包するもの(「複合」)と捉えると、(つくること)と(つかうこと)の断絶を超えて本質的な意味で(つかうこと)を取り戻すための武器になりうるのかもしれないと改めて思い直しました。(オノケン│太田則宏建築事務所 » B176 『知の生態学的転回2 技術: 身体を取り囲む人工環境』)

ここでは、生態学的な視点からコンセプトを「複合」あるいは「不変更」として、発見的、類推的に捉えている。

そうするとコンセプトから形式へ、というよりはコンセプト自体を投影的なものから類推的なものへのグラデーションと考えたほうが個人的にはしっくりくるかもしれない。

・名付けによるネットワーク

このイメージを空間の現れに重ねてみると、収束の空間と発散の空間を同時に感じる、というよりは、見方によって収束とも発散とも感じ取れるような、収束と発散が重ね合わせられたようなイメージが頭に浮かぶ。

ではどうやってそのような空間を目指すか。それは「つなぎかえ」と「近道」によって収束を、「成長」と「優先的選択」によって発散を目指す、というよりは、「つなぎかえ」と「近道」、「成長」と「優先的選択」、これら全てを駆使して収束と発散が重ね合わせられたような状態を目指すようなイメージである。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 設計プロセスをネットワークを編み込んでいく連続的な生成過程と捉える B218『ネットワーク科学』(Guido Caldarelli,Michele Catanzaro))

「複合」もしくは「不変更」あるいは「類推」による名づけは、ネットワーク内のある要素間を糸もしくは道路でつなぐようなことなのかもしれない。

その際の名づけ方・つなぎ方を「つなぎかえ」「近道」あるいは「成長」「優先的選択」として整理した上で目指す空間をイメージできるようになれば面白そうだ。

・寺田寅彦のアナロジー

寺田寅彦の科学的思考の中には、データから概念や理論に進むのではなく、問いを宙吊りにしたまま、アナロジーで考えていく基本的な推論のモードがある。また、それを支えていく、分散的な注意力がある。それは詩人や俳人が、見慣れたもののなかに新たな現実の局面や断面を見出すような、緊迫しているが、力の抜けた注意の働き方である。ここには個々の事実を普遍論理の配置で分かったことにしないという「理解の留保」がある。理解を通じて現実を要約するのではなく、現実の新たな局面が見えてくるように、アナロジーを接続していくのである。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 四十にして惑わず、少年のモードに突入す B182 『〈わたし〉の哲学 オートポイエーシス入門 』)

このあたりにもヒントがありそうだ。

分かったことにしない「不思議のさなかを生きる」少年のモードを維持し、見る眼を形成する。

名づけはおそらく眼の問題なのだろう。

・レトリックという名づけ

レトリックが技法や技術でありながら「つねに事後的に発見される」というところはまだ理解できていないんだけど、仮に創作の技術ではなく、読解の技術として捉えた時に、それを創作にどう活かしうるだろうか、という問いが生まれる。

設計が探索的行為と遂行的行為(例えば与条件・図面・模型を観察することで発見する行為と、それを新たな与条件・図面・模型へと調整する行為)のサイクルだとすると、前者の精度を上げることにつながるように思う。

最初からゴールが決まっていないものを、このサイクルによって密度をあげようとした場合、創作術と言うよりは読解術(探索し発見する技術)の方が重要になってくるのではないだろうか。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 探索の精度を上げるための型/新しい仕方で環境と関わりあう技術 B209『日本語の文体・レトリック辞典』(中村 明))

レトリックも名づけの一例として考えられそうである。

名づけが眼の問題とすれば、探索し発見する技術としてのレトリックは相性が良さそうに思う。

・ニューカラーとブレッソン

イメーシとしては、ブレッソン的な建築と言うのは、雑誌映え、写真映えする建築・ドラマティックなシーンをつくるような建築、くらいの意味で使ってます。一方ニューカラー的というのはアフォーダンスに関する流れも踏まえて、そこに身を置き関り合いを持つことで初めて建築として立ち現れるもの、くらいの意味で使ってます。(オノケン│太田則宏建築事務所 » そこに身を置き関り合いを持つことで初めて立ち現れる建築 B175 『たのしい写真―よい子のための写真教室』)

ただ、ここでブレッソン的/ニューカラー的という視点を導入する際、例えば建築に関して、

・人間・知覚・・・ブレッソン的/ニューカラー的に知覚する。

・設計・技術・・・プロセスとしてブレッソン的/ニューカラー的に設計する。建設する。

・建築・環境・・・ブレッソン的/ニューカラー的な建築(を含む環境)・空間をつくる。

などのどの部分に対して導入するのかというのを整理しないと混乱しそうな気がしました。(上の分類はとりあえずのものでもっと良い分類があれば書き換えます)(オノケン│太田則宏建築事務所 » そこに身を置き関り合いを持つことで初めて立ち現れる建築 B175 『たのしい写真―よい子のための写真教室』)

この頃、ブレッソン的/ニューカラー的という視点とその重なりを整理したいと思っていたけれども、本書はまさにその部分に切り込んでいる。

・内在化と逸脱

建築構成学は建築の部分と全体の関係性とその属性を体系的に捉え言語化する学問であるが、内在化と逸脱によってはじめて実践的価値を生むと思われる。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 建築構成学は内在化と逸脱によってはじめて実践的価値を生む B214『建築構成学 建築デザインの方法』(坂本 一成 他))

投影的手法と類推的手法は内在化と逸脱と重ね合わせて考えてみると面白いかもしれない。

4象限マトリクスで捉えることで手法的に展開することはできないだろうか。

他にも、「出会う建築」で考えたことと重なりそうなものはたくさんありそうだ。

「出会う建築」で目指す姿勢と建築の方向性についてはある程度考えることができたと思うけれども、では、それをどうやって建築にするか、という手法的な部分のピースはまだ欠けているように感じている。

本書はそのピースを埋めるための一つのヒントになりそうな気がする。

名づけは設計プロセスにおける設計者自身の「からまりしろ」のようなものではないか、という気がしているのだけど、とりあえず設計の際に名づけを行う練習をしてみよう。

形が現れた後に名づけを捨て去っても、そこに何か「未来の記憶」のようなものが残ったとしたらうまくいったと言えるかもしれない。

(著者自身の設計プロセスに対してはあまり触れられていなかったけれども、それが知れるものがあればみてみたい。)