実践的な知としてのオートポイエーシス B225『損傷したシステムはいかに創発・再生するか: オートポイエーシスの第五領域』(河本 英夫)

河本 英夫 (著)

河本 英夫 (著)

新曜社 (2014/3/7)

だいぶ前に本屋で見かけてぱらぱらっとめくってみたことがあったが、ページ数も金額もそこそこだったのもあり、その時は「読むべきタイミングが来たら購入しよう」と思い保留にしていた本。

だけど、最近少し読み応えのあるものを読みたくなったので丁度よいタイミングかと思い購入してみた。

認識の知から、実践の知へ

ところで、この理論によって建築に対する視点に変化を与えることができるでしょうか? 観察・予測・コントロールができないといっているものをどうつなげていってよいものか。というより、それ自体にどうやって価値を見出すか。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B147 『オートポイエーシスの世界―新しい世界の見方』)

オートポイエーシスのシステムを実感として掴むには、上記の『オートポイエーシスの世界―新しい世界の見方(山下 和也)』が最適だと思うけれども、そこではオートポイエーシスシステムは観察も予測もコントロールもできない、とあり、それを個別の実践に結びつけるのはなかなか難しい。(正確にはオートポイエーシスとの付き合い方が描かれているが、この時はそこまで理解が及んでいなかった。)

しかし、著者(河本氏)はあくまで実践的な知としてオートポイエーシスを扱うことにこだわりその可能性を探る。その姿勢は他の著書や講演でもたびたび語られているものだが、今回はさらに具体的に踏み込みその輪郭を描き出そうとしている。

ここでの、実践的な知へと踏み込むために採用された記述の仕方は、山下氏がブログで本著について指摘するように、オートポイエーシスシステムそのものを描き出すというよりは、そこに関わる人の行為を起点として体験や構造を描き出そうとするようなもので、オートポイエーシスそのものを理解するにはけっこう「わかりにくい」文章になっていると思う。

では、なぜこのように一見まどろっこしく見える描き方をするのか。それはおそらく本書自体がその答えとなっている。

オートポイエーシスの第五領域と感触

カップリングは、それぞれ独立の作動を行うものが、相互に決定関係のない媒介変数を提供しあっている作動様式である。ところが現実のシステムの作動では、一方が顕在化し、他方が潜在化するかたちでの作動のほうがよりうまく作動が形成される領域が広範にある。(中略)システムの定式化から見て、構成素の設定が新たなかたちをとるので、このタイプのシステムを「第五領域」と呼んでおくことにしたい。(p.23)

氏はオートポイエーシスシステムを直接制御しようとするのではなく、この複合的なシステムの作動状態(ハイパーサイクル)の連動の仕組みに触れることで実践へとつなげる。

このとき、仕組みに触れるために耳を傾けているのが、「感触」である。

感触は未だ量化されていないような度合い・強度であり、行為とともにある。

また、感触は認知能力の一つ(触覚性感覚)でありながら知ることよりも、むしろ行為に関連する。

本書ではこの「感触」に加え「気づき」と「踏み出し」を基調として考察が進められるが、その際、関連の深い領域として取り上げられているのが「触覚性感覚」「発達」「記憶」「動作」「能力の形成」の5つである。(それらは、それぞれ一つの章を与えられている。最初は順次論が進んでいくものと思い込んでいたけれども、それぞれ独自の領域として並列に描かれているようだ。)

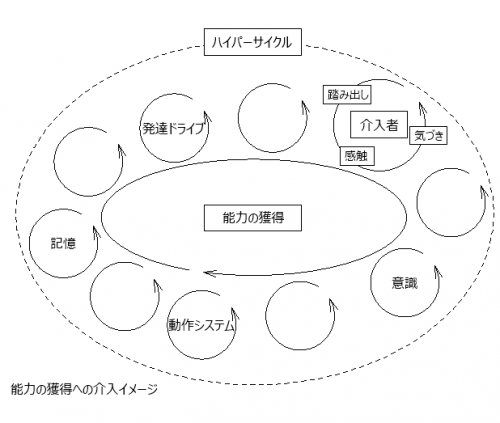

ここでイメージされるのは、次のようなサイクルである。

まずある場面で、何らかの行為を選択し「踏み出す」。ここで経験が起動するが、その踏み出しは経験の可動域を拡げるようなもの、また行為持続可能性の予期を感じさせるものが候補となる。

「踏み出す」ことによって、行為とともに何らかの「感触」が起こる。これは「踏み出す」ことによって初めて得られるものである。

この「感触」は連動する顕在システムや潜在システムとの媒介変数となり、複合システムの中を揺れ動く。そしてその中で次の行為の起動を調整するような「気づき」を得る。

その「気づき」は次の「踏み出し」の選択のための手がかりとなる。

つまり、「感触」によってカップリングとして他のシステムに関与すると同時に、他のシステムからも手がかりを得ながら、サイクルを継続的に回し続ける。

このサイクルによって複合システム自体が再組織化され、新しい能力が獲得される。ここで、新たなものが出現してくるのが創発、既存のものが組み換えられるのが再編である。

臨床の実践と括弧入れ

それでは、臨床の現場では、どのような介入の仕方が可能か。

例えば発達障害などのリハビリ治療の場面では、目指されるのは能力の形成である。

これに関して少し長めになるが凝縮された部分を引用してみる。(ここで第一のプログラムとは、設計図がありそれをもとに家を建てるような目的合理的なもので、対して第二のプログラムは設計図はなく相互の関係性だけで家を建ててしまうようなシステム的・形成運動的なものである。)

発達障害の治療では、観察者から見て、定常発達から外れた能力や機能の分析が行われる。そしてそうした能力や機能を付け足すように治療的介入が行われるのが一般的である。ただし、中枢神経の障害では、神経系は付け足しプログラムのような生成プロセスを経ることはないので、欠けている能力を付け足すような仕方は、まったく筋違いである。ただし治療である以上、治療目標を持たなければならない。

このような場合、直接能力を形成させようとしてもうまくいかない。この治療の目標の設定は、第一のプログラムに相当する。ところが第一のプログラムに沿うように治療設定したのでは、形成プロセスを誘導することはできない。そこで治療目標を決めて、一度それを括弧入れする。そして形成プロセスを誘導できる場面で、形成プロセスを進め、結果として「目標」がおのずと達成されるように組み立てることが必要となる。

観察から導かれた発達の図式は、システムそのもの、個体そのものの行為を通じて実行されたことではない。それは結果として到達された事態を、時系列に配置したに過ぎない。だがそれは、現実の自己形成に疎遠な外的図式として、括弧入れされ、別の回路で形成されるべき「目安」として必要とされるのである。発達の図式は、観察者から見たとき、図式で示され、配置されてしまう否応のなさとして、治療設定の手がかりになるのである。実際に、治療目標が第一のプログラムに従って設定された場合でも、個々の能力形成のプロセスは、一つ一つ本人の行為的な選択肢が獲得される曲面をつなぐようにしてしかなされようがない。(p.137-138)

こうした括弧入れを本書では「システム的還元」と呼んでいるが、実際の世界では認識的な第一のプログラムがベースとなっていることがほとんどのため、形成プロセスのようなものを有効に作動させようと思えば、この「括弧入れ」が重要なスキルになってくるように思う。

では、「形成プロセスを進め、結果として「目標」がおのずと達成されるように組み立てる」とはどういうことだろう。先の感触の話とはどうつながるだろうか。

対象の形成プロセスに直接介入することはできない。とすると、できるのは、リハビリ治療に関わる複合システムの中の一つのシステムとして、「感触」「気づき」「踏み出し」を駆使しながら継続的に自らサイクルを廻し続けることだろう。うまく行けば、その結果として「目標」がおのずと達成される。

その介入イメージを描くとすれば下図のような感じだろうか。

そうなると、本書のタイトルは『損傷したシステムをいかに創発・再生させるか』でも良さそうに思うが、創発・再生するのはやはりそのシステム自らである、ということなのだろう。

感触を受け取る

他に興味深いポイントは無数にあったのだが、この本を読むという行為を通じて自分の中で何か掴めそうだ、という感触を得たものをまとめるとこんな感じだと思う。

さて、「では、なぜこのように一見まどろっこしく見える描き方をするのか。」

おそらく、同じ内容をシステム的に記述することは可能だと思うしもっとクリアでシャープに描くことは可能だったように思う。しかし、それでは切り捨てられてしまう何かの感触があるような気がする。つまり、著者はこの本を読むという行為を通じて、経験に付随する理解し得ないような感触のようなものを受け取ってもらいたかったのではないだろうか。

実際のところ、上にまとめたものよりも、他の無数の興味深いポイントの方から、理解しきれていないけれども自らの経験につながりそうな感触をたくさん得ている気がする、

要約してしまいたいという誘惑は、一般的にこれらが経験としては受け取ることはできず、意味としてしか取れないことに由来している。だがこれらを意味として理解したのでは、いっさいの経験の動きを追跡することなく、外から配置するだけになる。(p.386)

散文的に描けば、なにか別のことを描いてしまい、論理的に語ったのでは傍らを通り過ぎてしまうような経験がある。このときそれじたいで詩的であることは、言語の生にとって一種の運命である。(p.392)

人間の場合、論理的に一般化したり、特殊化したりするが、いずれもことがらの固有性からはずれてしまう。(p.393)

システム的な経験は、どのような哲学的な配置やシステムの機構での説明があたえられたとしても、まさにそれを括弧入れすることによって、一歩踏み出すことが必要となる。(中略)このとき哲学の図式やシステムの機構にしたがって、それに合わせて踏み出しが行われるのではない。そのときあらかじめ目標とされたことがあるにしても、それが結果として到達されるように踏み出すのである。だがそのときまさに結果として目標が達成されるだけではない。目標に到達するとはどのようなことなのかの理解をも手にしている。その理解は、目標に到達するには多くの回路があること。そのことはプロセスの継続の予期を含んで、行為的な選択を通じて実行されること。まさにそのことによって到達された目標は、つねに次のステップとなることである(p.395-396)

本書から得た感触はできることなら自分のサイクルの中に取りれて、新たな局面へと踏み出したいところだが、それを描こうとすればまだまだ長くなりそうなので、別に改めて取り組んでみたいと思う。

今、書こうと思っているのは、

・なぜ、このような本を読み、ブログを書くのか。

・学習と教育について。

そして、

・実際の設計の場面で、どのような感触と選択の可能性が存在するか。自らの経験の可動域を拡げていくにはどうすれば良いか。本書を参考にしながら、自分の経験をもとに描き出すとどうなるか。

である。どんな内容になるか全く想像できていないし、どれくらい時間がかかるかも分からないけれどもやって見る価値はあると思う。

B162 『オートポイエーシス論入門 』

B162 『オートポイエーシス論入門 』 B027 『知恵の樹』

B027 『知恵の樹』 オートポイエーシス的ぽこぽこシステム論

オートポイエーシス的ぽこぽこシステム論 腹落ちのための経営理論と36の指針 B230『世界標準の経営理論』(入山 章栄)

腹落ちのための経営理論と36の指針 B230『世界標準の経営理論』(入山 章栄) 新たにシステムを始動させる B254 『メタアーキテクト──次世代のための建築』(秋吉浩気)

新たにシステムを始動させる B254 『メタアーキテクト──次世代のための建築』(秋吉浩気)