竹田 青嗣 (著)

竹田 青嗣 (著)

KADOKAWA/角川学芸出版 (2016/5/25)

この本は昨年の5月にいろいろな哲学者に関する本を読もうと思いたち、まとめて購入した本の一冊であるが、まだヘーゲル自体に関しての興味が湧いていなかったため積読になっていたものである。

しばらくは手を付けることはないだろうと思っていたけれども、急遽、資本主義をテーマにすることにしたため手に取ってみた。その結果、本書はまさしく今読むべきものだったと思う。

我々は希望の物語を描くことができるか

われわれはいまや、現在ある資本主義を、”持続可能かつ正当化されうる”資本主義にかえられるか、それともそれを放置するほかないのか、という選択肢の前に立たされているのだ。

そして、この課題に応えるためには、現代のさまざまな批判的思想ではなく、まず近代哲学に立ち戻らねばならないとわたしは考える。なぜか。近代哲学が「近代社会」の理念的本質を形成したからであり、さらに、現代の批判的思想がその本質を捉えそこねているからである。資本主義は近代社会の本質から現れたものであり、資本主義を捉えるには、まず近代社会の本質を把握しなくてはならないのだ。(p.11)

著者の本は明晰で分かりやすいことに定評があるようだ。

読んでみると、まさにその通りで、哲学者の言説の中から重要な原理を取り出しあるストーリーのもとに並べて見せる手腕は見事であり、哲学とはこういうものかと唸らされた。

それがあまりに明晰であるため、逆に捨てるものが多すぎるのではないかと危険性さえ感じながら読んだのだが、それでもなお(だからこそ)一読すべき本だと思う。

はじめに断っておくが、本書は近代社会の権力や資本主義の存在を否定するものではない。それどころか、権力や資本主義を廃絶することの「不可能性」を示すことを使命として書かれたものである。

こう書くと、資本主義を肯定するための言い訳のようなものだと思われるかも知れないが、資本主義の暴力性を肯定するものでもない。そうではなく、近代社会と資本主義が必要とされる原理を哲学的に描き切ることで、その廃絶の不可能性を示しつつ、それでもなお希望の物語を描くことが可能か、そのための原理はどこにあるかを明確にしようとするものである。

私は、ここ数年での環境に対する考察などを通じて、資本主義の持つ限界性は否定されようがないと感じていた。

だからこそ、近代社会や資本主義の暴力性と限界性が明確になりつつある現代においてそれでもなお資本主義を続けざるを得ない理由は何なのか、ということが知りたかったし、資本主義をテーマにしようとした動機の大部分はここにある。

それに対して、本書は多くの視点を与えてくれた。

途中、いくつかの疑問も浮かびながら読み続けていたけれども、著者が同じ問題意識のうちにあることが理解できたし、ここで描かれた一本の筋を一度飲み込んでみることは意義があると思えた。

まずは、備忘録的な意味で自分なりにまとめた上で、感じたことを書いておきたい。

(ただ、最初に書いたように、本書自体がかなり凝縮された内容なので要約の劣化版要約のようなものになると思う。まとめ部分はあくまで備忘録として捉えて欲しい。内容に関しては大変読みやすい本なので一読を強くお勧めする。)

哲学と原理

しかし一方で、むしろこの深い絶望が新しい可能性をもたらしたのだ。カントの「原理」は人々に「真の信仰」を見出そうとする欲望を断念させ、そのことが、「社会」の構造の解明とその変革という新しい可能性の道を初めて押し開くことになったからである。(p.31)

問題の中にある「原理」を重視すること。これが本書における著者のスタンスであり、これが明快な一本の筋を生み出している。

この徹底に対して他の哲学者からの批判があることが想像できるが、本書を読む上で重要な部分である。

多数の人が参加する「宗教のテーブル」と「哲学のテーブル」があるとする。

宗教のテーブルは何らかの「真理」を探し求める言語ゲームであり、哲学は「普遍性」「原理」を探し求める言語ゲームである。

ここで、「真理」と「原理」の違いは何か。

「真理」は絶対的な(とされる)ものであるが、これが確かなものだと証明することのできない「答えのない問い」である。それ故に異なる「真理」の間の争いを調停するすべを持たない。

一方、「原理」は真理が答えのない問いであることを認めた上で探し求められた、誰もが認めざるを得ない共通了解である。(共通了解であるから後で変化する可能性は消しされない)

「真理」が答えのない問いであるという「原理」を明確にしたのがカントであるが、先の引用文のように、このことが人々を”「社会」の構造の解明とその変革という新しい可能性の道”を切り開いた。つまり、真理の探求としての宗教的テーブルに座ることしかできず、一定の自由の範囲から抜け出せなかった社会から開放される可能性が開かれた。

(本書ではこのことを、人類の長年の夢であった錬金術の可能性を、元素に関する「原理」が終焉させ、そのことが科学的な新しい可能性へと向かわせたことと重ねて例えている。これは後で書くように本書の意義とも重ねられている。)

つまり、「社会」の問題を個人の内面の問題から、複数の人間の構造の問題として現実的に扱えるものへと変えたのが「原理」と言えるし、このことの探求が近代社会の出現を可能とした。

自然科学が原理の探求を通じて自然を解明してきたように、社会構造を解明するための原理を探求することが哲学の一つの役割・方法である、というところから出発するのが本書の特徴であるだろう。

近代社会の原理

しかし、私の考えでは、「財の蓄積」は、人類にとってむしろ決定的な不幸と悲劇の開始点となった。まさしくここから人間同士の普遍闘争状態がはじまったからである。(p.40)

人類の歴史を振り返ってみると、そのほとんどが闘争の歴史で塗りつぶされている。

私はそれが昔から不思議でならなかった。人間の本性はそれほど変わるはずがないだろうに、過去の人達は本当にそれほど愚かだったのだろうか。

戦後の一応平和な日本に暮らしている自分としては、それを人間の内面の愚かさに求めるようなイメージしか持てなかったが、本当の原因はどこにあるのか。

これに対して前もって書くと、人類の歴史上、近代社会と資本主義こそが社会から暴力を排除し、かつ人々に自由を与える可能性を持つ唯一の原理によるものであり、財の蓄積が可能になってから近代社会の実現までは自由の獲得と暴力の排除を同時に満たせる原理を人類は持っていなかった、というのが本書の主張である。(近代社会の実現以降も戦争の歴史ではないか、という指摘もあるが、それは”一旦”置いておく)

その近代社会を成立させる原理を確立したとして本書が取り上げるのがホッブス、ルソー、ヘーゲルである。

・ホッブス 普遍闘争原理

「財の蓄積」以降、人間社会は、強力な統治権力を欠けば必ず普遍的な暴力状態に陥るというのが最初の原理である(『リヴァイアサン』「万人の万人に対する戦争」)。これを著者は「普遍闘争原理」と呼ぶ。

まず、人あるいは共同体は、自分の生命と財産を維持するために暴力を使って身を守る権利がある(自然権)。

動物は体力などの自然の決めた差異によって自然と秩序が生まれるが、人間共同体はその知恵によって絶えずその差異をひっくり返す可能性をもつため、相互不信を増大させ、必ず弱肉強食の戦争状態に置かれざるを得ない(自然状態)。生命の危険のない状態が確定していれば別かもしれないが、生命の危機にあるような貧しさの中では、生き延びる道が略奪や侵略以外になくなる。そこで、そのような事態が何度か起こると、その可能性に対しあらゆる共同体が強力な戦争共同体を目指さざるを得なくなり、潜在的な戦争状態に突入する(不信の構造)。

そのような中、戦争状態を抑止する原理は、各人が自然権を放棄し、全員が従うべき強力な超越権力を作り出してそこに委ねる以外には存在しない(自然法)、と説いたのがホッブスである。

しかし、実際には相互不信がある状態ではどの勢力も自ら自然権を放棄することができないため、結局のところ、より強い勢力が弱い勢力を制圧していく以外には普遍闘争を抑制する原理がなかった(覇権の原理)。歴史の天下統一のストーリーは、彼らが野蛮だったからではなく、人類がそれ以外に戦争状態を終わらせる原理を持たなかったという構造的な理由によるものだと言える。

ここから言えるのは、「国家」の第一の機能は支配ではなく「暴力の縮減」だということであり、それが国家の存在理由である。

では、人類は覇権の原理、つまり強者が弱者を制圧していく以外に普遍闘争状態を終わらせることはできないのだろうか。

これに対して、ホッブスは人々がある合議体に自発的に服従することに同意するという「設立された」統治権力の可能性を示唆しているが、これをより哲学的に展開したのがルソーである。

・ルソー 一般意志契約

ひとまずは「覇権の原理」によって普遍闘争状態を終わらせられたとしても、その先には決定的な問題が残る。つまり、その結果として”専制支配体制”に行き着き、そこでは支配者以外の人間の「自由」は存在しない、という問題である。(ここから先は「自由」が重要なキーワードになる。)

それに対してルソーが示した「原理」は下記のようなものである。

普遍的闘争状態を制御し、しかもその上で各人の「自由」を確保する「原理」が、一つだけある。戦いが「覇権王」を作り出す前に、社会の成員すべてが互いを「自由」な存在として認め合い、その上でその権限を集めて「人民主権」に基づく統治権力を創出すること、これである(わたしはこれを「一般意志契約」と呼びたい)。これ以外には、普遍暴力を制御しつつ各人の「自由」を確保する原理は、一つもない。(p.51)

しかし、ここで頭に浮かぶのは先の「不信の構造」である。これがあるために覇権の原理に進まざるを得なかったのであるが、この不信を乗り越える原理とはどのようなものだろうか(歴史的には専制支配体制が先にあったのだろうが、原理を更新するための疑問として)。それに対する明確な記述は本書にはなさそうだが、思うに、不信に対する心理と、「自由」の確保可能性に対する心理の天秤のようなものだろうか。専制支配体制の不自由さを目にしながら、自由の可能性が目の前にあるとすれば、不信を乗り越えそこに賭ける原動力になったのは分かる気がする。また、その原理の根が信頼にあるところに「一般意志」の重要性があるだろうし、「自由」に対する信頼が揺らげばこのような社会に批判的になるのも当然であろう。

ここで、本書にある重要な指摘は、「社会契約説」の捉え方に含まれる理想と原理の違いである。

つまり、ルソーが示したのは、近代社会は誰もが自由で対等であるべきという理想ではなく、誰もが自由であるために必要な原理である、ということである。これは本書を貫通する主張であるが、この捉え方の違いが転倒したルソー批判の原因であるという指摘は頭に入れておく必要がある。

ところで、「一般意志」とは何だろうか。これは「自らの自由を獲得するために、自然権を統治権力に委ね、代わりに、成員すべての「自由」を認め合うことに同意するという意志」と捉えると理解しやすいように思う。この意志が尊重されなければ市民社会の存続もできないだろう。また、そうである以上、政府は必ず「一般意志」を代表するものであらねばならないし、この限りにおいて政府は正しいと言える。(一般意志に関しては東浩紀の『訂正可能性の哲学』を通じて後日改めて考えてみたい)

ここで、社会には政府が一般意志を代表するのを阻害する大きな要因があるという。それは、統治権力の下部にも諸団体が存在し、それぞれの団体の一般意志が社会全体の中での「特殊意志」となって対立することである。ここでもそれぞれの特殊意志は上位の一般意志に従う、すなわち団体間の相互自由を認め合う必要がある。これが数による覇権ゲームに陥らず一般意志契約の原理を維持するにはどうすればよいだろうか。

・ヘーゲル 自由の相互承認

ヘーゲルはホッブスとルソーの社会原理を包括しながら展開させたが、その核心は次のようなものだ。

①伝統社会から近代社会へという歴史の推移は、民衆の「自由」への欲望という根本原因によって展開してゆく。

②それは、「自由」の相互承認の社会的表現である「法・権利」の展開として進み、ついに自覚的な「自由の相互承認」を基礎とする「市民社会」にまでいたる。

③しかし、市民社会は、必然的に、放埒な自由の欲望競争ゲーム(「放埒な欲求の体系」)となる。市民社会は、この矛盾を克服する原理をそれ自体としてはもたず、もし放置するならあらゆる社会生活の基盤である社会的倫理の分裂と崩壊にゆきつく。

④ここに市民社会の本質的矛盾がある。しかし、自由な欲望ゲームを廃棄し、もとの自然な社会にもどることでこの矛盾を克服することはできない。それは「自由」そのものを不可能にするからである。この問題の解決は市民社会の欲望のゲームをつねに「人倫」の原理によって調停する以外にない。そしてこの役割を果たすのが「人倫国家」である(世俗的市民社会ではなく、理性国家)。(p.119)

ここで、ルソーとヘーゲルの違いは何だろうか。

本書によるとルソーの市民国家の自由は絶対自由の一般承認に過ぎず、「一挙になされる契約(=革命)によってしか成し遂げられないものである」という。そこには放埒な自由の欲望競争ゲームを克服する原理はまだない。

それに対して、ヘーゲルは「人倫」の原理もしくは互酬的原理によってつねに調停し続けるという”時間的成熟”の契機を導入したという。つまり、近代社会を維持するには、絶えず一般意志の内容をすり合わせ「法・権利」をアップデートしつづけるような仕組みが必要だと言うことだろう。ここに、「自由」の本質が社会的に発現していくプロセスがあるが、「自由」の本質とは何だろうか。

私の理解では、「自由」の本質そのものを絶えず探求するような「自由」が確保されていることそのものが、「自由」の本質であり、それは近代社会によって初めて可能となるものであるということだ。(これに関しては一つの章が与えられているので本書を参照して欲しい)

以上、簡単にまとめたが、このようにホッブス、ルソー、ヘーゲルのリレーによって近代社会成立のための原理が整えられていった。

近代社会と資本主義

ところで、近代社会と資本主義の関係はどのようなものだろうか。

近代の政治システムの基本構想は哲学者によって与えられたが、資本主義は近代社会との関係の中で自然発生的に現れたもので、それは社会的な財の生産を持続的に増大させるはじめての経済システムであったという。

資本主義の成立は「普遍交換」「普遍分業」「普遍消費」の3つが揃った事による。

それまでは、普遍闘争の原理から、どんな国家も収益の殆どを国の強化に当てざるを得ないため、人民は自らの労働を再生産できる最低限を残して収奪されなければならないという構造を持っていた。

そんな中、分業による効率化だけが、爆発的な生産性の増加を可能とし、人民の生活を向上させる可能性を持つものであった。

著者の憶測的仮説によると、海洋交通の発展が交易ネットワークを拡大させ、「普遍交換」のシステムを形成させた。そこで生まれた需要は生産性を高めることを促し「普遍分業」を進展させた。さらに、生産性の向上は近代国家の成立を支えるとともに、近代国家によって人々が開放されたことによって「普遍消費」の局面が開かれ、交換と分業の相互促進を支え、持続的な拡大的循環を可能とした。

このようにして、資本主義システムが財の希少性を解消し、人民の「自由」の開放の前提条件となるとともに、人民の「自由」の開放が資本主義の維持のための前提となっていく。人々の自由への欲望が根本動機となって、近代社会と資本主義とが互いを必要としながら成立していったのである。

近代社会の本質

ここで、近代社会の本質的特質として「ルール社会原則」「一般福祉」「普遍資産」の3つが挙げられている。簡単に触れておくと、

・ルール社会原則

基礎原則は「ルールの基の権限の対等」「ルール決定と変更についての権限の完全な対等」「ルール遵守が成員資格の原則であること」であるが、この原則により、その政府が「一般意志」をより表現する方向に進んでいるか否かが、市民国家としての「正当性」をもつかどうかの指標となる。

・一般福祉

近代国家においては「諸個人の幸福」と「普遍的なもの」が調和的に統一される必要がある。

個別的な「自由」の追求が、社会の総体としての「善」の実現につながるような状態の実現こそが「近代国家」の最終目標である。

・普遍資産

社会全体の生産の増大を、成員全員による成果として考える。このために、その妥当な配分の原理を見出す必要がある。

というもので、「一般意志」を代表する統治権力が、「自由の相互承認」に基づく成員のフェアなゲームを担保することが求められる。つまり、ゲームそのものが「一般意志」とカップリングしている状態を維持することが近代国家の本質であると言えるだろう。

また、例えば大きな格差などに理不尽さを感じる感覚は、我々がこれらの特質に対する感度を獲得し当たり前と感じていることを示しているのかもしれない。

矛盾と批判

ここまで、近代社会と資本主義の原理と本質をまとめてきたが、これらは承知の通り理想的な道筋を進んだわけではなく、新しい大きな矛盾を生み出すことになった。

そして、それに対する多くの批判を生むことになる。

近代国家は、表象として高度な階層支配システムであるかのようにして現れたがその大きな理由は、

・近代国家の間に相互承認が存在せず、より厳しい普遍闘争状態がはじまったこと

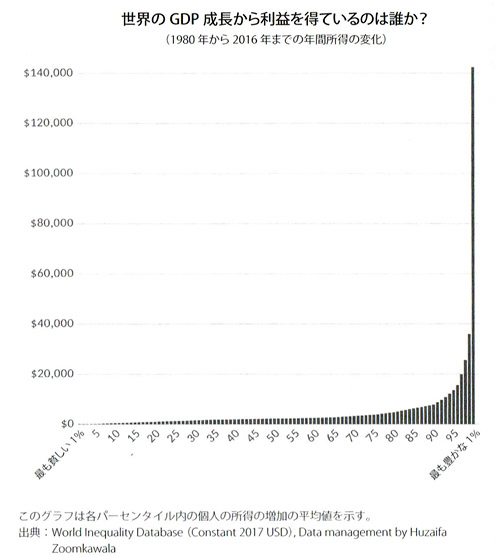

・資本主義システム事態が富の配分の偏在を生む「格差原理」を持っていたこと

である。

それに対し、マルクス主義やポストモダン思想等の批判が生まれたが、その多くは、事態の本質と属性を取り違えているために、現状に対する批判や理想の相対化としての意義はあっても、それだけでは決して本質的な克服のための原理を取り出すことができない、というのが著者の主張である。(著者はマルクスの”現状”の本質を見抜く力は高く評価している。)

そのため、国家間での「一般意志」による相互承認のルールの形成と、資本主義の「正当性」の概念を打ち立てる原理とルールの形成(資本主義システムは自然発生的であったため、政治システムほどの原理を獲得できていない)、といった課題を克服するためには「反国家、反資本主義、反ヨーロッパ、反近代といった表象を捨てねばならない」と言う。

これは、著者の決意表明のようなものかもしれない。

哲学を「形而上学」だと考え、国家と権力と資本主義を諸悪の根源と考えてきたような世代にとっては、このような主張は、まったく異国の言語のように聞こえるかもしれない。その感度をわたしはかなりよく理解できる。わたしもまたこの世代の感度を共有していたからだ。(p.287)

それでもこのような結論に至らせたのは、おそらく現代が大きな分岐点にあるからだろう。

希望の原理はあるか

ともあれ、わたしが示そうとしたのは、現代社会が進むべき道についての一つの根本仮説である。「自由」が人間的欲望の本質契機として存在するかぎり、人間社会は、長いスパンで見て、「自由の相互承認」を原則とする普遍的な「市民社会」の形成へと進んでいくほかない。(p.254)

ここでわたしが、哲学的な原理として示そうとしたことは二つだ。それがどれほど多くの矛盾を含もうとも、現代国家と資本主義システムそれ自体を廃棄するという道は、まったく不可能であるだけでなく、無意味なものでしかないこと。そうであるかぎり、現在の大量消費、大量廃棄型の資本主義の性格を根本的に修正し、同時に、現代国家を「自由の相互承認」に基づく普遍ルール社会へと成熟させる道を取る以外には、人間的「自由」の本質を養護する道は存在しないこと。(p.287)

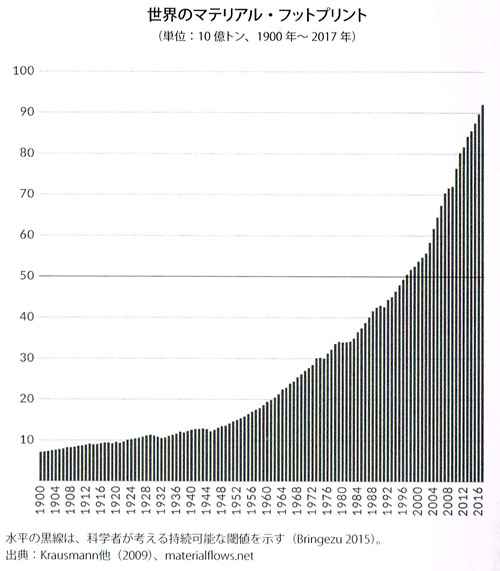

南北格差の拡大、過大な大量消費と大量廃棄のサイクル、市場原理主義・金融資本主義による世界のマネーゲーム化と資本による労働の奴隷化・・・世界は、「自由の相互承認」の原則を外れて、格差を拡大しながら地球環境の時間的限界へ向けて突き進んでいる。正当性を欠いたシステムは、自制を失い覇権の原理に従うのみで、やがて新たな希少性と闘争の時代に行き着くほかなくなるだろう。

しかし、選択の余地のないような危機的状況にあるということは、人類はこの危機をむしろ好機と捉えて変革へと進むほかない、ということでもある。

やるべききことははっきりしている。

国家間での「一般意志」による相互承認のルールの形成と、資本主義の「正当性」の概念を打ち立てる原理とルールの形成、これを近代社会の原則に立ち返って成し遂げるしか道はない。

ポストモダン思想は大きな物語を終わらせた。

しかし、人類はもう一度大きな物語を描かなくてはならない場面に立っている。

それは、ポストモダンが批判したような「理想理念」・イデオロギーとしての物語ではなく、人々を「人類」という連帯の輪に結びつける物語、合意による新たな「正当性」確立の物語である。

新たな物語を描くために何が可能か

しかし、わたしはこの著作を書いて、自分のうちに新しい可能性が現れかけていると感じる。なぜなら、権力や資本主義の廃絶をめがけた思想と、それを批判するわたしの考えの中心点は、本来、けっして対立的なものではないからだ。(p.294)

ここまで、簡単に本書の内容をまとめてきた。

その結果浮かんできたものは、前回読んだものとかなりの部分で共通する。(前回の本で挙げられている処方箋や事例のようなものは、今回の本で指し示された道の上に乗るもののように思える。)

また、本書を読んでも、いやむしろ読んだからこそ、二元論的な思想を転換することの重要性は高まったように思うし、資本主義の「正当性」に対しては、今なお成長が必要かという視点と人為的希少性の問題を考慮する必要がある、と思う。

さて、ここで、自分の問題として考えた時に、自分に何が可能か、というのが問題となる。

近代社会の原則にならえば、まずは、多くの人に明確な自覚と同意が必要であるから、これを促す行動をとること、阻害要因(本書によると「既得権と実力のある勢力の抵抗」「可能性の原理を認めない反動思想」を解除する合理的な「原理」も必要)に安易に加担しないこと、などがさしあたり可能なことだろう。

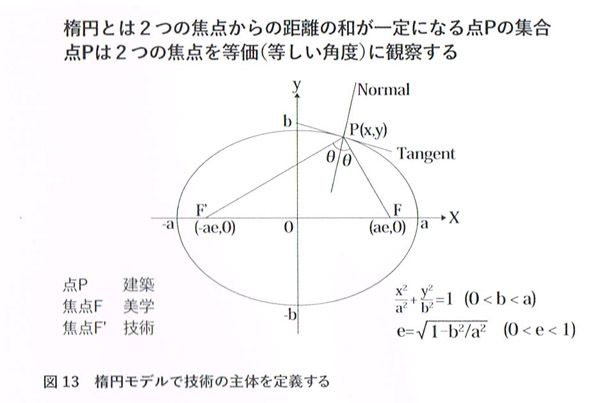

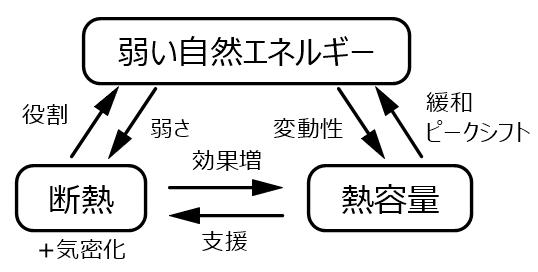

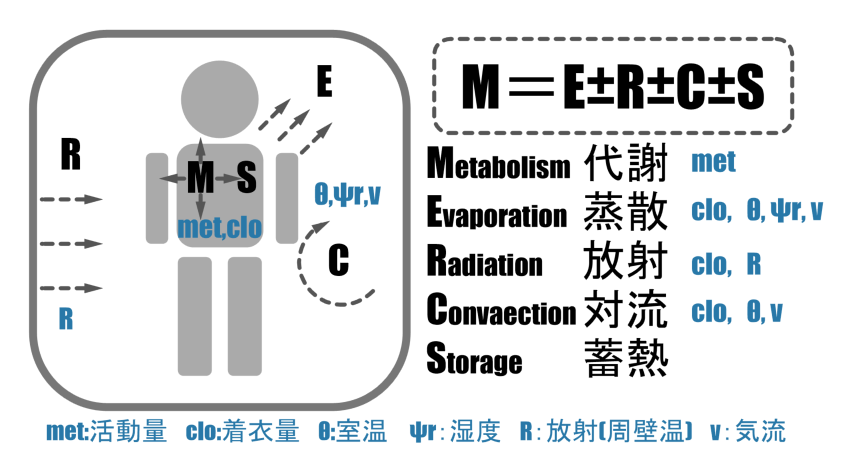

例えば、前者に対しては、最近考えてきたように建築環境に対してどういうスタンスをとるか、というのが一つの行動の指標になるかもしれない。

とはいえ、「可能性の原理を認めない反動思想」とは何か、は現時点では私には確定できないし、まだこの問題に対する自分の言葉は少なすぎる。しばらくはこのテーマを追ってみたい。

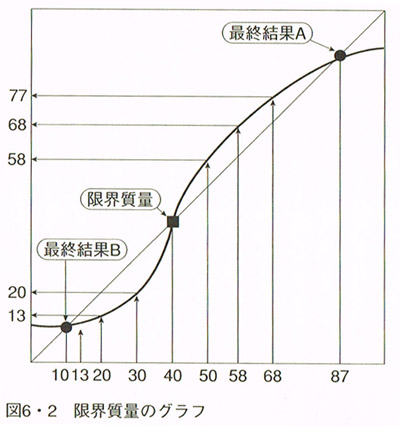

(▲本書p.199 例えば50%の協力者からスタートすると、協力者は58%に増え、と連鎖し87%に収束する)

(▲本書p.199 例えば50%の協力者からスタートすると、協力者は58%に増え、と連鎖し87%に収束する)