「地形のような建築」考【メモ】

今までブログに書いてきたなかで棲み家考の流れから『原っぱ/洞窟/ランドスケープ~建築的自由について』を経て、地形のような建築というのが僕の中で一つのキーワードになっています。

では、仮に「地形のような建築をつくりたい」と言った時どういう論を展開できるのか。取りこぼすものまたは建築になるキモは何かというような事をメモ的に考えてみます。

(地形)の特質とは何か

ここで「地形のような建築」と言うときの地形を括弧付きで(地形)と書くことにして、(地形)の特質は何かを考えてみます。

■オノケンノート » 『原っぱ/洞窟/ランドスケープ~建築的自由について』

例えば無人島に漂着し、洞窟を見つける。 そして、その中を散策し、その中で寝たり食べたりさまざまな行為をする場所を自分で見つけ少しずつその場所を心地よく変えていく。 そこには、環境との対等な関係があり、住まうということに対する意志がある。

まず、(地形)は(私)と関係を結ぶことのできる独立した存在であり環境であると言えるかと思います。

(私)に吸収されてしまわずに一定の距離と強度、言い換えれば関係性を保てるものが(地形)の特質と言えそうです。

この場合その距離と強度が適度であればより関係性は強まると言えそうです。

また、敷地と言うものも地形かといえば十分に地形です。

ですが、一般的な造成された敷地に対して(地形)をあまり感じません。

地形は地球レベルのとてつもない時間の中で隆起や侵食などを繰り返してできた自然条件による現時点での結果であり、その結果にはそれまでのプロセスが織り込まれています。

ですが、平らに造成されてしまった敷地では、すくなくともあるスケールに於いてはそのプロセスが一度リセットされた少数の意思による短期間の結果のみが残ります。

リセットによって(地形)を感じなくなったと考えると、逆に(地形)の特質はプロセスが織り込まれていることであり、現時点もまたプロセスに過ぎないということになるかもしれません。

そして織り込まれたプロセスが重層的・複雑であるほど(地形)の特質は強まると言えそうです。

以上の二つを(地形)の自立的関係性・プロセス的重層性と仮に呼ぶことにします。(しっくり来てないのでいいのが思いついたら書き換えます)

地形と(地形)

また、一つの地形である敷地に対して(地形)をつくりたいと言うのはどういう事でしょうか。

例えば(地形)の特質を備えた敷地に対してはわざわざ(地形)としての建築を建てる必要はないような気もします。(それはまだよく分かりません)

ですが、敷地・建物・モノその他私たちのまわりの環境から(地形)の特質は薄くなってきているのが現実としてあり、それに対する欲求は無意識のうちに高まってきているのではないか、という気がしています。

そんななかで地形ではなく(地形)を求めることに建築としての可能性があるのではないかと思います。

地形のような建築とは

これはゆっくり考えていきたいですが、(地形)の特質、自立的関係性とプロセス的重層性を備えたものと言えそうです。(特質についてはもっと考える余地あり)

必ずしも形状として地形のようである必要はなく、概念的なレベルで(地形)的であってもいいし、形状から離れた方がもしかしたら面白い発見があるかもしれません。

また、地形ではなくあくまで建築であるためのキモはどこにあるかも考えて行きたいです。

おそらく地形ではなく(地形)の特質をもった”建築”になるボーダーのようなものがあるはずです。

地形のような建築をつくるには

では地形のような建築をつくるにはどうすればいいか。

まず、地形のような建築と言ったときにいくつか頭に浮かんだものを上げてみます。

(A)伊東豊雄氏・藤本壮介氏等の一連の作品

(B)青木淳氏の決定ルール

(C)藤村龍至氏の超線形設計プロセス論やアルゴリズム

(D)マルヤガーデンズの試み

(地形)への憧れはこれらの方の影響が大きいので当たり前ですが、伊東氏・藤本氏・青木氏らの作品は自立的関係性が非常に高いように思いますし、藤村氏の手法はプロセスを圧縮し、恣意性を排除していくように思うのでプロセス的重層性も自立的関係性も高く(地形)を生み出すための手法ではないかという気もします。

また、人の活動と建築の関係を見た場合、ガーデンとしてのあり方を担保しているのは場の自立的関係性だと思いますし、活動という要素は未来に向けてプロセス的重層性が開かれているとも言えそうです。

では、他にどのような手法が考えられるか、についてはおいおい考えていきます。

アフォーダンスやオートポイエーシスのイメージといった自然のかけらとして集めてきたものがヒントになりそうな気がしますが、狙いを定めて建築に落とし込めるまでもう少し掘り下げる必要があります。

「地形のような建築」がとりこぼすもの

おそらく「地形のような建築」と言った場合とりこぼしそうなもの、というのが出てきそうです。

そういうものをすくい上げることで(地形)の特質を備えつつより飛躍するためのヒントが見つかるかもしれません。

そもそも、生活の場が(地形)であるべきなのか、と言うところからじっくり考えてみないといけません。

これについてもおいおい考えていきます。

以上、twitterのブログ版的な感じで、とりあえずをメモ的に書いてみました。

今後もう少し考えて見たいと思います。何かヒントがあれば教えて下さい。

隙間によって関係性を生み出す。

隙間によって関係性を生み出す。 リノベーションと棲み家

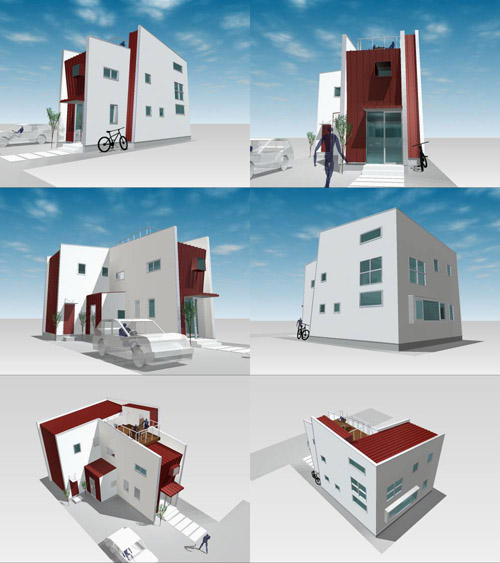

リノベーションと棲み家 HS-23

HS-23 B039 『「小さな家」の気づき』

B039 『「小さな家」の気づき』