ティモシー・モートン (著), 篠原 雅武 (翻訳)

ティモシー・モートン (著), 篠原 雅武 (翻訳)

以文社 (2018/11/20)

エコロジーという言葉の使われ方に漠然とした違和感を感じる機会が増えてきている気がする。

そんななか、エコロジーという言葉に対していかなる思想を持つことが可能か。

もはや避けがたいこの疑問に対し、これはモートンを一度は読んでみないといけない、と手にとってみた。

何度も読んでみたけれども、実際のところ、どれだけ理解できたかは自信がない。

自信はないのだが、現時点で感じたことを残すために、キーワードをもとに書いておきたい。

(内容の解釈に対しては、ある程度断定的に書くけれども、おそらく誤解が含まれていると思う。その際はご指摘いただけるとありがたい。)

美的なものと距離の問題

美的なものは距離の産物でもある(p.48)

本書で頻出する「美的なもの」とは何か。それを正確に掴むためにはアドルノを読む必要がありそうだけども、とりあえずは「美的なものとは距離の問題である」ということが重要なポイントのようだ。

いや、むしろ本書は一貫して距離の問題を取り扱っていると言ってもよい。

例えば「これは美的である」と言った時、その対象と主体とのあいだに一定の距離が出現する。自分は「ここ」にいて、美的であるものを自分とは少し離れた「あそこ」に置くことで対象化する。

その際、この距離が固定されてしまうこと、ものや概念や思想が、ある位置で凝り固まってしまって身動きができない状態にあることによって、多くのものを覆い隠してしまうことが問題となる。

この距離というものは曲者で、距離を取り払ったかと思うと、まさにその事によって新たに距離が再出現してしまう。

それに対して何ができるか。本書ではその距離との格闘が描かれる。

著者は、仮想現実と同様にエコロジカルな緊急事態は、これまでこの立場を保持したことがない、という。そこでは距離はまるであてにはならないが、安全網としての距離が仮定され、そのことが美的なものを、固着したイデオロギーを産出する。

このような事態のなか、どのようにその距離と付き合うことができるか、が課題となる。

自然なきエコロジー

「自然なきエコロジー」は、「自然的なるもの概念なきエコロジー」を意味している。思考はそれがイデオロギー的になるとき概念へと固着することになるが、それにより、思考にとって「自然な」ことをすること、つまりは形をなしてしまったものであるならなんであれ解体するということがおろそかになる。固定化されることがなく、対象を特定のやり方で概念化して終えてしまうのではない、エコロジカルな思考は、したがって「自然なき」ものである。(p.47)

著者は自然の観念に対し、「文化や哲学や政治や芸術が厳密にエコロジカルな形態にふさわしくなるのを妨げ」、「地球との適切な関係」だけでなく「諸々の生命形態との適切な関係」をも妨げるという。

そして「いかにして自然が超越論的な原則となってしまったか」を示し、自然の概念を「本当にやめてしまえ」という。

「自然」という概念は、距離を設定し、美的なものとなり、特定のイデオロギーを固着しようとする「中心点」である。この固定化してしまう性質、概念化して「終えてしまう」ことが本当にエコロジカルとなることを阻害する。この固着を作動しないようにするのが、本書の目論見である。

本書ではその固定化する性質を「美しき魂症候群」と呼んでいるが、著者が本書でもっとも重要な観念の一つという「美しき魂」に関しては、ヘーゲルの議論を引く必要がありそうなので、それについては後述したい。

消費主義

オーガニックな食材を買うことが本当に惑星を救うのか。ロマン主義の消費主義は、選択についての考え方を、広げると同時に狭めた。私たちには『選択肢」があるという気分は、ユートピア的な欲望を高めていくが、可能性だけではなく社会的な隘路の徴候でもある。(p.226)

消費主義についてはあまり理解できているとは言えないが、例えば、SDGsという言葉が安易に消費されていく現状が頭に浮かぶ。

消費そのものではなく消費主義。人は、(実際に消費をせずとも拒否という形で)特定の種類の消費者として現れ、消費主義者となる。

消費主義者は再帰的に消費することを消費する。自然という概念を消費する。

ロマン主義時代以来の資本主義が、逆説的に自由に選択された自己愛を売りつける。

そこでは、距離が、美的なものが産出される。

そして、ロマン主義の消費主義が生産した主観的状態は、美しき魂となる。

良心、美しき魂、悪とその赦免

「美しき魂」とは、自分の良心の正しさを確信し、他をみることをしない状態のことで、極度に固定化されたものと言って良いかもしれない。

(主には、ディープエコロジーなどの環境主義に対して使っていると思われる。)

この「美しき魂」はヘーゲルの『精神現象学』から引いているけれども、私はよく分かっていなかったので、大学の講義録(音声付き)を見つけ、それを何度か視聴した。

→高村是懿哲学講座 ヘーゲル「精神現象学」に学ぶ/12講

ヘーゲルはカントの道徳論に含まれる多くの矛盾を乗り越えるために、一旦自己に帰り、自己の信念・良心をベースとした道徳を考える。それは、自己の内に確信を持ち、外部を消し去った純粋な姿の「美しい魂」であるが、主観と客観の相互作用である「意識」からすると最も貧しい形態であるとされる。

そこに欠けているのは外化の力であるが、それは純粋な姿が崩れるのをおそれて現実との触れ合いから逃れ内面にとどまる、行動する力を持たない良心である。

しかし、良心は行動してこそであるから、行動を起こそうとする、

その際、一般的意識として考えられる善に対して、自己の良心は特殊な個別的意識としての悪であることを突き付けられる。

そこで、自己が悪であること、さらには相手(現実では一般的意識も多数の個別的意識として現れる)が悪であることを認め、赦すことができた時、初めて相互承認が生まれ自己を一般者とすることができる。

そして、それによって自己疎外的精神から回復することができる。

というのがその概要である。

以上を前提として、それに対して著者はどのような態度が可能だと考えているかをみてみたい。

美しき魂は、その「美しき自然」についての説話とともに、集団に向けて説教する。(中略)だがそれをどうやって乗り越えるのか。私たちは慎重に、非暴力的に動かねばならない。この章の最初のあたりの節は、自然についての数多くの考えが、機械と資本主義の時代につくりだされた無力なイデオロギー的な構築物であると結論した。それから私たちは、エコロジカルな主体の位置はいかにして消費主義と同一になるかを見てきた。そして、それから、この外皮を引き裂こうとするいかなる試みも現存の条件を再生産することにしかならないことを見てきた。「鏡の国のアリス」でのように、とりわけ脱出しようとするとき私たちは途方にくれている。途方にくれた状態で、より賢くなることができるのかどうか考えてみよう。(p.268)

美しき魂の説教を、距離の問題を、非暴力的なかたちでどのように乗り越えることができるだろうか。

美しき魂をはげしく非難したところで、うまくはいかない。じつのところ、美しき魂は、同じコインの両面でしかない選択肢のところで頑張っている。「そこでただ座るだけでなく、なんかしよう」という呼びかけは、「ただ何かするだけでなく、そこに座ろう」という呼び掛けをひっくり返したものでしかない。美しき魂を虜にしているまさにそのこの(暴力、非暴力、行動、瞑想)についてさらに徹底的に探究することの準備はできている。(p.266)

アンビエンスとリズム

アンビエンスは、周囲のもの、とりまくもの、世界の感覚を意味している。それは、なんとなく触れることのできないものでありながら、あたかも空間そのものに物質的な側面があるかのごとく-こう考えるのは、アインシュタインのあとには奇妙なものと思われるはずがない-、物質的であり物理的でもある。(p.66)

著者は、世界の感触のようなものをアンビエンス、とりまくものと呼び、自然もとりまくものの一つとして捉えようとする。

「アンビエンスの言葉を選ぶのは、一つには、環境の観念をよくわからないものにするためである(p.67)」というように、この言葉によって、環境や自然が美的なものとなることを回避しようと試みる。

第2章では、ロマン主義が環境を扱うものとして、世界、国家、システム、場、身体、有機体と全体論といった観念を分析するが、これらは美的なものの観念に巻き込まれてるため、「いずれもが、十分ではない」と結論する。

訳者は別の書で、

モートンの思想の基本には、人間が生きているこの場には「リズムにもとづくものとしての雰囲気(atmosphere as a function of rhythm)がある。(中略)そして、彼が環境危機という時、それは人間とこの雰囲気との関係にかかわるものとしての危機である。人間は、人間が身をおくところにおいて生じている独特のリズムとともに生きているのであって、このリズム感にこそ、人間性の条件が、つまりは喜びや愛の条件があるというのが、モートンの基本主張である。(『複数製のエコロジー』p.44)

というが、美的なものとなることを注意深く回避しながら、このリズムを感じ取れる感性を開いておくための観念がアンビエンス、とりまくものなのかもしれない。

アンビエント詩学 距離を揺さぶる振動と減速

これが、私たちが雰囲気もしくは環境としての媒質-背景もしくは「場」-と物質的な事物としての媒質-前景にあるなにものか-とのあいだに私たちが設ける通常の区別を掘り崩す。一般的にいうと、アンビエント詩学は、背景と全景のあいだの通常の区別を掘り崩す。(p.75)

アンビエント詩学は、内と外の差異を実際のところ解体しない。たとえ全力でそうしているという幻想を生じさせようとしたところで、そうなのである。再-刻印は、その区別を完全になくすか、もしくはその区別をつくりだす。(p.100)

第1章では、エコロジカルな詩などを分析するための理論としてアンビエント詩学の概要が示される。それは、とりまくものと距離を扱うものである。

その主要な要素として演出、中間、音質、風音、トーン、再-刻印が取り上げられる。詳細は本書に譲るとして、それらについての簡単なメモを書いておく。

・演出・・・【結果】感触を伝える直接性。美学的な警戒心を一時的休止するように促し、その距離を砕く。

・中間的なもの・・・【効果】交話的。知覚され、コミュニケーションが起こる次元。美的な目的である知覚の過程を長引かせる。

・音質・・・【効果】記号ではなく物として発せられている音。極めて中間的・環境的で、媒質を前景化する。

・風音・・・【効果】はっきりとした源がなく、主体無しで続く過程の感覚を定着させる。共感覚的。気散じへと導く。不安を喚起。

・トーン・・・【装飾】緊張と緩和、振動の質感。「雰囲気」を物のようなものとして説明する。量・振れ幅、崇高と静止。

・再-刻印・・・【装置】背景と前景、空間と場所を分離する裂け目を産出する。量子力学的な一回限りの賭け。

アンビエント詩学は主に、美的なものの距離を砕こうとするが、同時に再-刻印によってそれを生み出しもする。

背景と前景とのあいだの関係を揺さぶり続けるもの、固着を逃れ続ける振動・リズムのようなものかもしれない。

私たちは演出の観念に戻ってきたが、それがなにかをいっそう理解している。演出は美的な次元を解体するように思われるが、なぜならそれは再-刻印とのかならずや有限である戯れに基づくからだ。(p.99)

アンビエントの修辞が素晴らしいのは、連れ去る一瞬のあいだ、何かがあいだにあるかのように見せるからである。(p.97)

おそらく、美的なものを完全に砕くことはできない。距離を消し去ることができないときに取れる戦略の一つが振動であり、もう一つが減速である。

事物の一覧をひとくくりにしてそれを「自然」と呼称するのではなく、減速しそして一覧をバラバラにして、一覧を作成するという考え方そのものを疑問に付すのが目標である。『自然なきエコロジー』は、本当に理論的な反省が可能になるのは思考が遅くなる時だけであるという考えを真面目に受け取る。(p.24)

それゆえに、アンビエント詩学にある、不気味で前未来的で事後的な-さらに憂鬱な-質感は、皮肉にも的確である。それは、事物が生起するやり方にある、必然的な遅延を迫っていく。(p.150)

振動し続けること、もしくは遅くなること。この、固着を逃れようとする姿勢は、(私の理解力の問題でなければ)本書全体にも通底する。

アンビエンス、アンビエント詩学、エコミメーシス、エコクリティシズム、ロマン主義、アイロニー…さまざまな言葉がなんども現れるが、結局のところ、著者がこれらを肯定しているのか否定しているのか、はっきりしたことがなかなか見えてこない。

一気に距離を詰めることを避け、ゆっくりと観察・分析し、考えるのみである。

このことが本書を掴みづらいものにしているが、同時にその姿勢を示してもいる。

ダークエコロジー 赦し 溝を認める

美しき魂症候群を抜け出ることについては、思考の豊かな水脈がある。「赦し」が手がかりになる。(中略)それは、観念と記号のあいだの溝を、さらには異なる自己のあいだの溝を認めることにかかわるし、美しき魂と「美しき自然」の溝を認めることにかかわる。エコロジーは二元論から一元論へと行きたいのだが、早まらなくていい。何らかの虚偽の一なるものを探し求めるよりはむしろ、溝を認めるほうが、逆説的にも諸々のものにいっそう忠実になることができるようになる。私たちは後者を、ダークエコロジーの名目のもとで探究することになるだろう。

ありのままの実践かもしくは純粋な観念の観点で考えることは、美しき魂の牢獄の中に留まることである。(p.274)

第3章では、ヘーゲルにならい、「ダークエコロジー」の名のもと赦しにおいて美しき魂を抜け出そうとしていく。

アンビエンス、とりまくものには開放的な潜在力があるが、一方で内部と外部というような区分に関する思考に取り込まれやすくもある。もし、「アンビエンスが定まった場所になり、美的な次元の改良版になるのだとしたら、それは開放の潜在能力を捨て去ってしまう(p.275)」ことになる。

このアンビエンスの問題を解決する方法にはどのようなものがあるか。

それについても簡単にまとめておきたい。

並列 内容と枠

再-刻印は量子的な出来事である。背景と前景のあいだにはなにもない。そして枠と内容のあいだにもなにもない。徹底的な並置が枠と内容にかかわるのは、二元論(それらの絶対的な差異)と一元論(それらの絶対的な同一性)の両方に挑むようにしてである。(p.280)

内容と枠とを、書くこととイデオロギーの格子とを、全景的な展望と特定化された展望とを並置する。それらの溝は保たれたままだが、問いに付されることで、「全体論的でないエコロジカルな旅へと連れて行く」。

内容を枠の内に入れずに並置することで、美的な次元を開いたままにしておく。特殊と一般との並置は、特殊な個別的意識としての悪を赦すことで一般者となり疎外から回復する、とするヘーゲルの議論にも似ている。

特殊と一般を差異と同一性の宙吊りな状態を保つことで、固着化を免れる。

また、並置は、複雑なリズムを立ち上げ、振動としての雰囲気を導き出す。このリズムによって人間性の条件を保つ。

キッチュ(低俗なもの) とぬるぬるしたもの

馬鹿げたものは古臭い美的商品を「アイロニカル」に(距離をおいて)領有したものを意味するのに対し、低俗的なものは「高尚な」意味では普通に美的と考えられていない対象を心の底から楽しむことを意味している。(p.293)

美的なものは、低俗なものをただ否認し、事物を距離を隔てたところに置いておくにすぎない。逆に言えば、低俗なものは美的なものに絡め取られ難い、エコロジカルなものと言えるかもしれない。

著者は「低俗なものを徹底的に掘り下げさらにはそこに同一化するという、逆説的な方法」を試してみるべきという。

船乗りは「生きているものはなんであろうと一緒に生きているものとして関わることを受け入れる」。「なんであろうと」というのが重要である。自然なきエコロジーはこの「なんであろうと」にある開放性を必要とするが、それはおそらくは、カリフォルニアの高校生にある、気を散らしているがアイロニカルな気安さにおいて明瞭になっている。(p.306)

エコロジカルな芸術は、ぬるぬるしたものを、視野の内にとどめておくことを義務としている。このことは、自然のかわいらしい像、もしくは崇高な像を描きだそうとするのではなく、むしろ、エコミメーシスの裏面を、つまりはアンビエント詩学の振動的で推移する特質を呼び覚ますことを意味している。徹底的に低俗的なものは、二元論をなくしてしまうのではなく、「私」と「ぬるぬるしたもの」のあいだの差異を活用する。(中略)ニュー・エイジやディープエコロジーの考えでは自然は不可思議な調和であるのに対し、低俗なもののエコロジーは実存にかかわる生活の実質を確立している。(p.309)

このあたりをどう解釈してよいかあまり分かっていないが、ここでも、キッチュであり、ぬるぬるとしたもの(おぞましいもの)を受け入れることが、リズムの雰囲気を立ち上げ、人間性を保持することの条件となるのではないだろうか。

ダークエコロジーはもしそれが実践されていたとしたら、レプリカントを潜在的に完全な主体としてではなくレプリカントとして愛するよう私たちに命ずることになっただろう。私たちのうちにおいてもっとも客体化されているものとしての「無数のどろどろした事物」の価値を正しく認める、ということである。これが本当にエコロジカルな倫理的行為である。(p.378)

ダークエコロジーは、他者を自己へと転じることによってではなく、倒錯的にも、事物がそれがあるがままに放置することで、美しき魂のジレンマを乗り越える。そのものであるために、赦しにおいては、カエルにキスするやいなやそれが王子に転じることなどとは期待されない。かくして赦すことは、根本的にエコロジカルな好意である。それは、エコロジカルなものにかんして確立された概念の全てを超えたところでエコロジーを再定義する行為であり、他者と徹底的に一緒にいようとする行為である。(p.378)

「フランケンシュタイン」の怪物を愛することもまた、「エコロジカルなものについての私たちの視野を、たえまなくそして容赦なく再設定(p.377)」させられることを受け入れ、リズムを立ち上げるために保持すべきものである。

ここでいう赦しとは、その存在を許すことではなく、そのものであることを受け入れ、固着的な美的な判断を棄て去ることである。

気散じ アウラの開放と振動

気散じは、対象との距離を解除し、かくしてそれの美学化を解除する。つまり、美学化と自然支配の双方が立脚する、主体と客体の二元論を崩壊させる。(p.315)

したがって、アウラを解消することは、エコミメーシスが生じさせてくる雰囲気を徹底的に問うことである。(p.324)

著者は美学と雰囲気に関連するものとして、ベンヤミンからアウラと気散じの2つの概念を取り出す。

アウラはそれが浸る崇高と価値の雰囲気であり、遠さが一回的に現れているものである。アウラを解消することはそのものから美的な距離を取り除くことになるが、著者は、アウラをあまりにも早急に取り除くのではなく、ゆくっり近づくことを考える。

ゆっくりと近づくことができれば、そこに枠と内容の並置によるリズムと雰囲気が残る。また、それによって「私」としての主体性が揺さぶられ、「一度揺さぶられた「私」がみずからの限界と有限性を把握し、他なるもののを思考することの決定的な可能性(p.326)」を開くという。またそこでは同時に「私」の脆さが現れる。

気散じは無造作な身体的没入の共感覚的な混合であるが、美学的な距離を崩壊させることで、美しき魂を開放する。

「気散じは、現代の資本主義的な生産と技術の様式であるが」、自然を「あちら側」ではなく「まさにここ」に没入的に感覚させる点において、著者は可能性をみる。そこにはロマン主義的な視点にとらわれずに現在の姿を受け入れようとする著者の姿勢が透けて見える気がする。

とどまることの環境哲学

私は徹底的に環境に優しくなろうとする考えに反対して書いてきたのではない。皮肉にも、徹底的に環境にやさしい思想について徹底的に考えることは、自然の概念を手放すことである。すなわち、私たちと彼ら、私たちとそれ、私たちと「彼方にあるもの」のあいだの美的な距離を維持するものとしての自然の観念を手放すことである。(中略)私たちは距離そのものの観念を問題にしなくてはならない。もしも、人間ならざるものと一緒になろうとあせるあまり距離を早急に棄て去ろうとするならば、距離についての私たちの偏見、観念に、つまりは「彼ら」についての観念にとらわれて終わることになるだろう。おそらくは、距離においてとどまるのは、人間ならざるものへとかかわるもっともたしかなやり方である。

虹の切れる端に二元論的でない宝物を設定するのではなく、二元論的であると感じられるものにおいてとどまることができる。ここに留まるのは、いっそう二元論的でない方法である。(中略)到来することになる、絶対的に未知のことへと心をひらいておくこと、これが究極の合理性である。(p.396)

前に書いたように、本書は一貫して距離の問題を扱っているが、そこでみえてくるのはとどまることの大切さである。

自然という土台がない、という土台からはじめる必要がある。それは、とどまりながら、人間が身をおくところにおいて生じている独特のリズムとともに生きていることを敏感に感じ取り、反応していくということなのだろう。

おわりに

著者の思想には、環境との関わり方という点でアフォーダンスとの共通点や、道元の「山是山(山は山ではない、山である)といった言葉に通じるものを感じた。

リズム、アンビエント詩学、並列、キッチュ、気散じといったものは、建築-距離という問題に取り組む建築-の指針とすることも可能だろう。

それによって可能となる建築があるはずであるが、以前感じた

とすると、門脇邸の試みはモートンの思想に通ずるような気がするけれどもどうなんだろう。(オノケン│太田則宏建築事務所 » あらゆるものが、ただそこにあってよい B212『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』(篠原 雅武))

という感覚はおそらくそれほど外れていない気がする。

また、最近、生活の何かを変えないといけないと感じていて、プチ・二拠点居住をすべく山間の土地を探している。

それは、「自然」というものを賛美するため、というよりは、自然をよりフラットな状態で感じるためであり、もしかしたら、そのために二拠点であることが重要になってくるかもしれない。

そこから何が見えてくるかは今は分からないけれども、越境者であることに近づくことで見えてくるものがあるのではないだろうか。

その先に「エコロジーという言葉に対していかなる思想を持つことが可能か」という最初の問いへの答えがあるような気がしている。

矢野 智徳 (著), 大内 正伸 (著), 大地の再生技術研究所 (編集)

矢野 智徳 (著), 大内 正伸 (著), 大地の再生技術研究所 (編集)

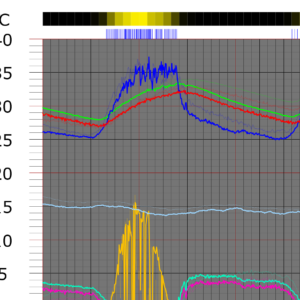

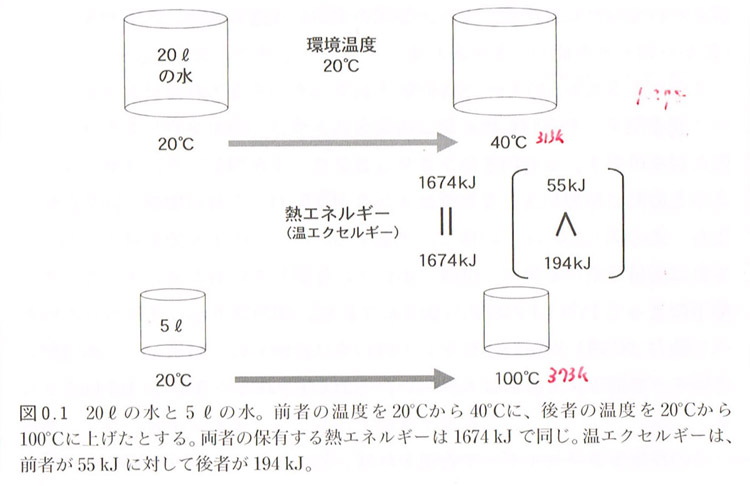

▲p.79 この図を他の本で見かけて本書を購入した。

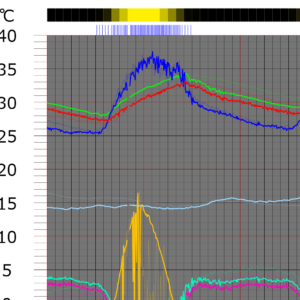

▲p.79 この図を他の本で見かけて本書を購入した。 ▲p.25

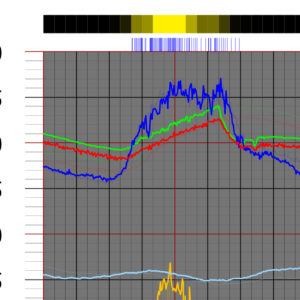

▲p.25 ▲p.50

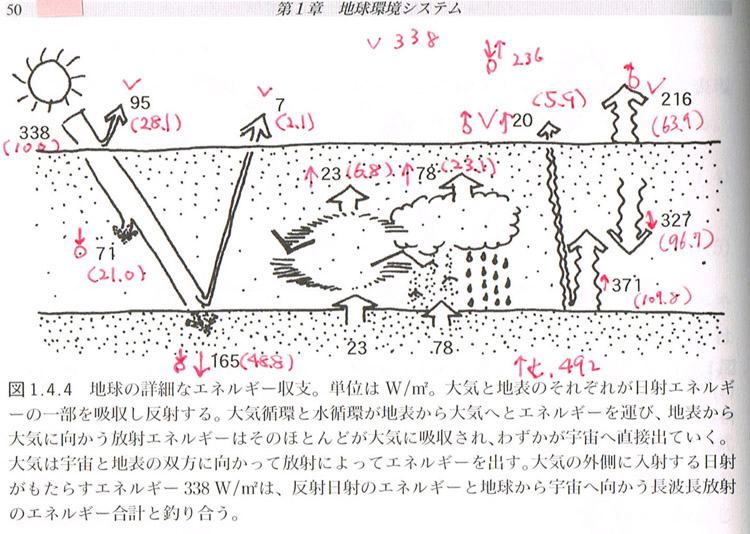

▲p.50