坂牛卓 (著)

坂牛卓 (著)

LIXIL出版 (2017/6/22)

自由になるための道具

だいぶ前に一度読んでいたのだけど、何かピンと来てなくてなかなか書き出せなかった本。

なぜピンと来なかったのか。まずはそこから考えてみたいと思う。

はじめに、『建築の条件』というタイトルを見て、建築であるための条件は何か、を期待して購入したのだけれども、そうではなく、書かれていたのは建築を規定しているものは何か、であった。

どちらかと言うと、建築を規定しているものから少しでも自由になりたい、という思いが強かったので、建築を規定しているものそのものにはさほど惹きつけられなかった。

そんな感じで読んだので前に読んだときには書きだせなかった。しかし「作品の分析には使えても果たしてつくる側の論理になるのだろうか。」「無意識に規定してしまっているものを意識の俎上に載せることの意味は何だろうか。」そんなことを考えているうちにようやくこの本の意味に気づいた気がする、

おそらく「建築を規定しているものから少しでも自由になりたい」というのは間違いではない。むしろそこから自由になるためにこそ建築を規定しているものが何かを知るべきである。

この本は自分を無意識に規定しているものに気づき自己批判をするためのもの、いわば自由になるための道具なのだ。ここに直接的な答えが書いているわけではない。

そう考えると終章の言葉がやっと頭に入ってきた。

しかし異なるのは、メタ建築が重奏する思考の上に成立し、「条件」を捨象するための戦いを通して生み出されていたのに対し、現在のスペクタクルはグローバリゼーションやネオリベラリズムの求めるものとして現れている点である。(p.297)

状況が要請する、あるいは与えるものを無批判に受け取るところに次へのステップはない。教科書通りの答えが明日をつくることはありえない。(p.298)

なるほど、もしかしたら購入前に期待していた「建築(であるため)の条件」の一つは「建築(を規定しているところ)の条件」に対する批判的眼差しの存在なのかも知れない。

「建築」なきあとの建築?

ただ、再度序章と終章をつまみ読みした今の時点で、まだ疑問に思うことが一つある。

そして失われた「建築」を再度つくり直すことが、われわれに求められている。(p.300)

求められていることが「建築」を再度つくり直すことだとするならば、それは『「建築」なきあとの建築』ではないのではないか。

「建築」なきあとの建築は「建築」であるための倫理、すなわち、批判的な視点を持ちそこにある倫理を乗り越え刷新するもの、という倫理そのものを乗り越えた先にあるのではないか。

それは以前感じた、まだ答えのない疑問でもある。

いろいろな疑問が頭に浮かんでくるが、ここでふと、この疑問の形式自体が近代の枠組みに囚われているのではないか、と思えてきた。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B213 『人の集まり方をデザインする』)

もしかしたら、その問いに対するヒントは本書の中に隠されているのかも知れないけれども、それは今分からない。

兎にも角にも、この本を自己批判のための道具として使うべく、ここに書かれている9つのテーマについて、再度読みすすめてみたい。

前置きが長くなったが、以後、各項目について、個人的に感じたことを思いつきも含めて簡単に書いていきたい。

・人間に内在する問題

1.男女性

この章では性が生物学的に、また社会学的に建築に影響を及ぼしてきた経緯が語られるが、自分自身は表現として性別を意識したことは殆どないと思う。

しかし、計画の際に与件として受け取ったり影響を受けていることは無数にある。

例えば、異性同士のお子さんがいるかどうかでプライバシーの配慮の程度が違うし、小さなお子さんの性別で耐久性などの程度も変わってくる場合がある。

キッチンに男性が立つかどうか、や皆で料理をすることがあるかどうかでキッチンのスペースも変わってくるし、共働きの場合は家事のリズムや必要なスペースも当然変わってくる。

そういった条件の変化にはジェンダーに対する考え方の変化などが大きく影響するが、もっと意識的にその先のイメージを考え、提案していってもよいのかもしれない。

性差については

『キレる女懲りない男―男と女の脳科学』

黒川 伊保子 (著)

黒川 伊保子 (著)

筑摩書房 (2012/12/1)

を読んでつぶやいた時のツイートを思い出す。

■鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » tweet 11/23-05/16

最近プライベート的必要に駆られて男と女の脳科学な本を読んだ。生物学的な役割から脳の機能が異なるのは理解できるし、普段はこの手の本は毛嫌いしてるんだけど、まーわりと面白かった。

男性脳は右脳と左脳をつなぐ脳梁が細くなってしまってるので理論化しないと感覚と言葉を結び付けられないし、目の前のことに疎い。でもその分、遠くが見える。

女性脳は脳梁が太く感覚と言葉が直結してて、ややこしいことは考えずにひたすらおしゃべりを繰り返して感覚をキーとしたデータベースを強化し続けてる。それは子育てという観察をベースとした瞬間的な判断を絶えず強いられるから。

もともと機能・特性が違うのでお互いになかなか理解できない。それを前提とすれば、理解できないお互いの言動も愛で合うことができるのでは。みたいな話。早速、実践してみるべ、と思ってもまー簡単じゃないよね。

で、身の周りでも女性脳的なおしゃべり=価値観共有的なものがリアリティや動かす力を持ちだしてる気がするし、その脇で建築が変わってきた、むしろ建築みたいな概念邪魔じゃね。みたいな流れもある気がする。

そのベースに女性脳的な直感がある気がするんだけど、そこからは「僕(われわれ)のリアリティ(byM氏)」から遠くへはなかなか行けない。行けないというかそもそもそこを目指していない。(遠くへ行くヒントは満載かもしれないけど。)

でも、時間的・空間的・概念的に遠くへ行くことこそが建築という言葉に込められていたのだと思うし、建築の役割・可能性であったと思う。そうであるなら、そこへの意志のないものは建築ではなく建物でいいんじゃね。と思う。否定的な意味でなく。

『建築の条件』のこの章でも日本的かわいいについての言及があったが、そのコミュニケーション的側面、『女性脳的なおしゃべり=価値観共有的なもの』のが強くなっているのはすごく感じる。

SNS的な共感の集め方や、共感のノリでものごとが進んだり、例えばインスタでの共感が計画イメージのもとになったりすることが身の回りでも多くなってきている。(共感されるものはポジティブなものとネガティブなものとが、ともに増えている感覚がある。)

そう考えると女性性優位の時代、もしくは建物の時代、のように思うけれども、それに対してバランスをとるためのカウンターとして、男性性・建築性がより重要になってくるのでは、と思うあたり、おそらく自分は男性側に寄ってしまっているんだろうなと思う。(自分にこそカウンターバランスが必要かもしれない)

もしくは、価値観共有的なノリの社会に享楽的こだわりを持って向かうような、千葉雅也的な戦略を持つべきかもしれない。

2.視覚性

ここでは、ゲシュタルトが瞬時に把握されるようなモダニズムの視覚性が、時間軸を持った視覚性へ、視覚への不信が空間の消去へ、形象から表面物質へ、といった変化が語られる。

自分を振り返るとコルビュジェの映画的な視覚性から、ヘルツォーク&ド・ムーロンの物質性を憧れとしては通過しているけれども、形象や物質そのものというよりは体験として、もしくは生態学的な探索行為の対象として捉えたいという気持ちが強いかも知れない。それは、探索行為の結果、豊かな空間の中に自らをポジショニングするようなイメージである。

形象を求めてエレベーションをひたすらスケッチしたり、素材・物質を全面に出すような粘り強い検討よりも、PC上に3Dを立ち上げて、変更を加えてはウォークスルーで見え方を動的に検討するということをひたすら繰り返すような検討のウェイトが大きいように思う。コルビュジェ的な視覚性を求めているとも言えるが、むしろ、様々なものが様々な座標に分散しつつバランスが取れているような(アアルト的?)視覚性により興味がある。

それは形象も物質性もどちらもあるが、どれか一点に集中するのではなく、それらがネットワーク的な複雑さの中に配置されるようなイメージが強い。

と、同時にそのためには形象や物質性を扱う技量がより必要になってくると思うけれども、全然足りていない、と日々痛感するところである。

3.主体性

つまり主体はその力も地位も失い、挙句に退場したのではない。そうではなく、主体はむしろ他者を包含することでより豊かで可能性のある「幅のある主体」に変容した。(p.83)

ここでは作家的とも言える主体性がやがて勢力を弱めつつも、コンピューターも含めた他者性を招来していく変化が語られる。

自分は設計において他者性を呼び込むことはとても重要だと考えつつも、コルビュジェのような作家的主体性に、未だ人間臭さを伴う固有性を生みだす可能性を感じている。

どういうことか。

主体と他者の関係を考えたときに、他者から与えられたものを主体が受け取るという受動的な関係もあるが、そうではなく、他者を意味や価値が見出される環境として捉え、主体はその環境(他者)を探索し、取り込むという能動的な関係が重要だと考えるが、そこには生態学的な態度と意味や価値との出会いがある。

建築に関して他者と出会う主体は、設計者と利用者の2つが考えられる。

主体としての設計者は様々な他者を探索し、意味と価値を取り出して設計を調整する、というサイクルを繰り返す。そこではどんな他者と出会うかによって設計の密度が変わってくるし、密度を上げるためにどういった他者をどうやって招来するか、というのが設計行為における重要な命題となる。コンピューターの例や集合知の試み、観察や出来事といったことはその命題に対する応答とも言える。

主体としての利用者は建築を通して様々な他者・意味と価値に出会う。ここで利用者が設計者の作家的な主体性に出会ったとすると、それは利用者にとっては他者との出会いの一つである。であるならば、設計者も自らの作家的主体性を設計行為における環境・他者の一つとして扱ってしまえば良いのではないだろうか。

そうすれば、作家的主体性か他者か、というような二項対立はなくなり、さまざまな他者からどれをどの程度設計に反映させるかという程度・配分の問題とすることができる。

それを突き詰めていけば何でもあり(全てが他者・環境)、になってしまうようにも思うが、何でもありを一旦受け入れることが、ポストモダンでの常套手段である。それを受け入れてなお、かたちへ導く方法を模索しなければならない。

4.倫理性

ここでいう倫理性は設計の側に内在する規範性のようなもので時代や受けた教育などで変わってくることも多い。

そういう規範を解体することが次の世代の規範になったりするけれども、何か規範というものに踊らされている気がしないでもない。 従うにしろ、解体するにせよ、人は何かしら規範のようなガイドになるものを求めてしまうのかもしれない。(規範。|オノケン(太田則宏)|note)

先に書いたように『設計という行為は、つねにハビトゥスの見直しを自らに問いながら行う行為である。』というものもハビトゥスの一つであり、見直しを問うべき姿勢は必要なように思う。(このハビトゥスに縛られているがゆえに、いろいろなものが見捨てられていて建築として成立していないのでは、というのもよくある。それもハビトゥスの違いと言われればそうなので難しいところだけれども。)

ところで、自分は倫理をどのように捉えているだろうか。

■鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B186 『知の生態学的転回3 倫理: 人類のアフォーダンス』

ここでウェザー・ワールドにおける倫理的命題は、「本人が自己維持のためのレジリエンスを持ちうるような一群のケイパビリティを形成すること」である。

これを生態学的に言い換えると、「環境にその人の生活の維持を可能にするさまざまなアフォーダンスを作り出し、その人がそれを知覚して、利用できるようにすること」となる。

ここでの自己維持は本人によって積極的・創造的に行われることであって、ここで生態学的な人と環境とのダイナミズムが生きてくる。 要するに、どうなるかわからない世界で本人が生きていくために、能動的に関われる可能性を多様に用意してあげることが倫理である、ということだろう。

ギブソンは決して倫理や道徳について多くを語らなかったが、彼の描く肯定的世界観はそれ自体、特定の価値判断を前提としている意味で倫理的といえるだろう。だからこそ、このポジティブなギブソン的世界を「正しい」と認めることは、とりわけ科学者と同じ視点からその理論的妥当性を検証し得ない者にとって、実証的科学的判断というよりも、むしろ「そのように世界をみなすべし」という倫理的決断だとさえ言える。このように私たちが日常生活において無意識に前提としていた肯定的世界観に言葉を与え、環境のうちに意味を探索しながら行為を組織する喜びを鮮やかに描き出した点にこそ、ギブソンやエドワード・リードの著作が、自然科学の枠を超えた古典たりうる理由があるはずだ。(柳沢)終章

さらに、知覚の公共性は人と人や社会とのつながりを基礎とする自己感、自己のリアリティのようなものを醸成する基盤でもある。これに対し建築は継続的に存在しうるものであるため、知覚を媒介する大きな役割を担っているといえる。それは建築が倫理的でありうる存在であり、大きな責任を負っている事を示している。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » Deliciousness / Encounters)

なぜ、知覚なのか。それは、知覚の基礎性、直接性、公共性が、人間の悦びや生きることのリアリティ、社会や文化といったものに建築がアプローチするための足がかりを与えるからであり、そこに意味や価値、倫理といった建築することに対する肯定的意味が見出だせるからである。

『そこにどんな出会いがあり、何が得られるか、がその建築の意味と価値である』とした時に、建築が多様な出会いの可能性を保証することが建築における倫理だと捉えている。これは新築に限らず既にそこにある建物にも言える。

これはその時代、その人によって変わってくる規範意識よりはもう少し大きな枠組みでの話かもしれない。例え、ハビトゥスを更新するような小さな行為に見えても、そこに新たな出会いの質が生まれず、むしろ出会いの可能性を破壊しているようであれば倫理的行為だとはみなせない。(そうであれば、ハビトゥスの更新も失敗に終わっているということかもしれない。)

・人間に外在する問題

5.消費性

大衆消費社会が建築に与えた影響は、商品化された大量生産住宅の増加、およびデザインの消費という二点に絞られ、後者は一品生産のオートクチュール建築に置いてもその影響を及ぼした。(p.160)

消費についてモノの消費とイメージの消費があるとすると、モノの消費に関してはそれほど意識しているわけではない。プロジェクトやクライアントごとの性格や予算によってある程度の方向性は決まってくるように思うし、その部分にアプローチをするとすれば設計の段階より源流にアプローチする必要があるだろう。固有性という点では大量生産大量消費では限界があると思っているが、与えられた条件の中でどのような可能性を見出していくか、というのは設計者に与えられた役割だと思っている。もちろん、設計者の役割を拡張して、消費性の源流にアプローチすることができれば好ましいし、そのような動きは随所で見られる。今はできる範囲で対応することしか出来ていないが、その先は今後の課題である。

より危機感を持っているのはイメージの消費の方である。

正直、モノにしろイメージにしろ、消費そのものはネガティブなイメージだけではなく、サイクルをまわして活力を与えるようなポジティブなイメージも持つようになってきた。先のハビトゥスの更新なども、倫理を消費していると言えなくもないが、それが社会に活力を与えてきたとも言える。

なので、イメージの消費にポジティブなイメージがないわけではない。ただ、その消費のサイクルにただ巻き込まれるだけでは消耗するだけで、自分の存在価値が損なわれてしまうし、新たな出会いを生むことも難しい。そうならないためにはイメージの消費とどう距離をとるか、という戦略がおそらく必要になってくるように思う。

そうやって、イメージの消費からある程度自立できて初めて、新たな出会いの可能性に向き合うことができると思うし、モノの消費の源流にアプローチすることにも連続性が生まれてくるように思う。

やはり、消費性から自由になるにはどうすれば良いか。具体的な戦略が必要だ。

6.階級性

格差社会もしくは平準化社会と疲弊社会。

鹿児島市は平地が少なく、利便性の高いエリアは鹿児島市電が走る線状の地域に集中しているため、収入に対する土地の価格は高く、

(1)利便性の高いエリアにそれなりの土地を買って建物をかなりローコストにするか、

(2)利便性の高いエリアに小さな土地を買って狭小住宅を工夫して建てるか、

(3)利便性の高いエリアから離れ、安い土地を買ってそれなりの建物をたてるか、

というような選択を迫られることが多い。

(1)でローコストで建てるには限界があるため、予算が限られている場合は必然的に(2)か(3)という選択肢の可能性が高くなる。

そのような中、自邸兼事務所は(2)の可能性を提示するために計画したもので、約20坪の土地に約20坪(+ロフト+床下収納)の建物を建てた。土地・建物ともに1100万円前後であるので、立地を考えるとコストをかなり抑えたほうだと思う。(建物は自主施工あり)

その後、14坪弱の敷地での計画も経験したが、いわゆる富裕層ではないところでの建築の可能性を考えると、かなり思い切った優先順位の付け方をしないと成立が難しいし、その思い切りが良い家をつくるための条件のようにも思う。

建築費は年々上がっているため、なおさら思い切りが求められるようになってきているが、その中でなんとか成立するためのバランスを見極めることが我々の仕事とも言える。(その難易度も年々上がっている。)また、そのために奮闘することが生活の場から固有性、出会いの可能性を守ることに繋がると願いたいし、そのような場から建築がたちあがる可能性に対して誠実に向き合っていければと思う。

達成型社会は個を孤立させ、よって社会も疲弊する。そこから抜け出る可能性の一つは、社会の無意識のなかで駆動する生産性を克服するために、何かをしない見ない能力を向上させることではないかとハンは主張する。

宮台真司が『地上90cmの目指し』と呼ぶように、地べたに座り込む行為はそういった機能による拘束から開放されようとする行為であり、僕はそれに対し「だらしない」と思うよりは同情するのである。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B014 『原っぱと遊園地 -建築にとってその場の質とは何か』)

屋外を含めあらゆる場所に機能が割り当てられた街は息が詰まる。

先日閉店していた店舗をマルヤガーデンズとして再建した玉川さんが亡くなった。そのマルヤガーデンズはまちなかの百貨店でありながら、一息付ける場所になっていることをある方は「無目的でも行ける場っていうのが良いんでしょうね。」とつぶやいていた。自分もそう思うし、天文館に行くとつい本屋によって屋上に行ってしまう。

そういう隙間をつくることに建築設計はアプローチできる可能性を持っている。

例えば、長谷川豪が家の中に都市的もしくは非日常的なスケールを持ち込むことで、どこにも属さないような不思議な場を生み出しているように、空間的な操作で、機能を押し付けてきたり、達成を押し付けてくるような場から逃れてそれとはぜんぜん違うものと出会うことをサポートするような質を備えることができるのではと思う。

階級性(格差社会もしくは平準化社会と疲弊社会)から自由になるにはどうすればいいか。

階級性が強要してくるような価値の軸自体を異なる価値の軸へと転換するようなずらしの作法が必要なのかもしれない。

7.グローバリゼーション

いずれにせよ、ぼくたちはいま、個人から国民へ、そして世界市民へと言う普遍主義のプログラムを奪われたまま、自由だが孤独な誇りなき個人(動物)として生きるか、仲間はいて誇りもあるが結局は国家に仕える国民(人間)として生きるか、そのどちらかしか選択肢がない時代に足を踏み入れつつある。帝国の体制と国民国家の体制、グローバリズムの層とナショナリズムの層が共存する世界とは、つまりは普遍的な世界市民への道が閉ざされた世界ということだ。(p.154)(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B216 『ゲンロン0 観光客の哲学』)

東浩紀は否定神学的マルチチュードの弱点(戦略性のなさ)を克服するものとして郵便的マルチチュード(としての観光客)を提出するが、それはグローバリズムとナショナリズムの中間というよりは、その両者を「ふまじめに」見物してまわるような存在(のよう)である。

グローバリゼーションから自由になるにはどうすればいいか。

それはこの「ふまじめ」さの中にヒントがあるような気がしているけれども、まだうまく消化できていない。

学生の頃に表層の戯れとしか見れなかった、狭義の建築的ポストモダニズムとどう違うのか。おそらくパッチワーク的な引用のイメージではなく、オーバーラップによる共存のイメージの先に何かがありそうな気がしている。

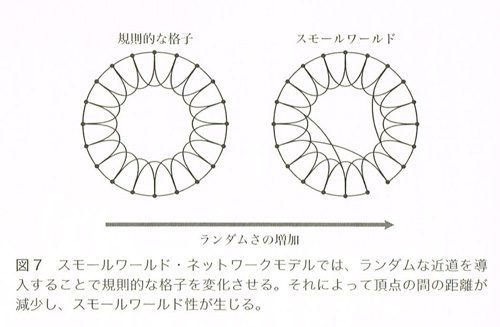

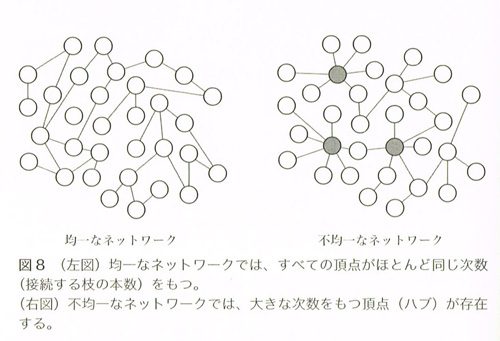

例えば、東浩紀が引き合いに出したネットーワーク理論の生成過程と設計プロセスを重ね合わせることによって、そのイメージに近づくことはできないだろうか。

設計プロセスを、ネットワークを編み込んでいく連続的な生成過程と捉えると、藤村氏の言う「ジャンプしない、枝分かれしない、後戻りしない」という原則も理に適っている。 また、「つなぎかえ」「近道」「成長」「優先的選択」といった操作は東氏の言う「誤配」の意味や元のネットワークモデルがランダム性によって生成されることを考えると、操作に含まれる選択には特段根拠はなくても良いのかも知れないし、意外なところ(より距離の大きいところ)とのつながりの方が効果的であるかも知れない。この辺はもう少し考えてみたい。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B218 『ネットワーク科学』)

ここで、先にオーバーラップによる共存のイメージと書いたことに対して『公共空間の政治理論』での議論を思い出した。

■鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B207 『公共空間の政治理論』

公共空間になりうる分離された空間のあいだの捉え方には二つの見方がある。

一つはあいだを、部分相互の関係を分断するもの、と捉える見方で、これが公共空間となるには、部分相互の交渉のために空間となる必要がある、と見る(分断)。

もう一つはあいだを、取り残された余地、と捉える見方で、これが公共空間となるには、内部ならざる空間を開くための余白となる必要がある、と見る(隙間)。

ここで、分離に対して重合の施策は、有効性が限られるばかりでなくこの構造を隠蔽してしまうために適切ではない。これに対し、ルフェーブルは分離の形態ではなくプロセス・はたらきを問題視すべきであり、計画化された秩序の裂け目こそが、支配的な空間秩序に変わる空間形成の拠点と成り得るとする。

限定ではなく途上、静態的ではなく現動態的・潜勢的である空間、「他なる空間」がさまざまな事物や人を集め出会わせていく力の中心的なものと成り得る。

先のゲンロンの観光客を重ねるならば、観光客が分離されたものを重合(オーバーラップ)するとみるのではなく、取り残された余地に他なる空間を生じさせる動的な存在として捉えた方が良いのかもしれない。プロセス・はたらきこそが重要であるというのは先の設計プロセスをネットワークを編み込んでいく連続的な生成過程と捉える考え方と相性が良いように思う。プロセス・はたらきを形の問題へとどうつなげていくか。その先に新しい建築の可能性が開かれている。

8.アート

ここではアートと建築の関係、接近による功罪などが語られる。

自分ではアートをタイムリーに追いかけて建築との関係性を考える、という作業をあまりしてきていない(たまに気になることがあれば雑誌などを読む程度)けれども、同じように現代に向き合っている存在であると捉えれば、お互いに影響を与え合うということは当然ありそうである。

単純に並走しているというよりは、建築は具体的な目的や機能のためにつくられる分、アートの方が純粋に現代に向き合い問題を抽出しやすい反面、建築の方が具体的に人々と関わる機会が多く影響を与えやすい、というようなお互いに補い合うような関係と考えても良いのかもしれない。

僕は、アートといいうものがうまく掴めず、少なくとも建築を考える上では結構距離を置いていたのですが、アートを「既知の中の未知を顕在化し、アフォーダンス的(身体的)リアリティを生み出すこと」と捉えると、建築を考える上での問題意識の線上に乗ってくるような気がしました。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B178 『デザインの生態学―新しいデザインの教科書』)

アートを既知の中の未知を顕在化すること、とするなら、アートの分野で顕在化されたものに目を向けることは悪いことではないと思うし、建築そのものにも作用としてのアートを備えさせるというように能動的にアートを取り入れることは、おそらく、アートから自由になるための一つの姿勢のように思う。

9.ソーシャル

つまり、ソーシャルの概念が登場するのはだいたいにおいて資本主義が問題を起こす時であり、資本主義が社会の問題を解決できないときに求められる避難場所に思える。(p.263)

ソーシャルについて、資本主義に対するものとして語られる。

資本主義によって解決されることもたくさんあるので、資本主義が社会問題に対して向き合っていないということではない。むしろ解決するものとしての資本主義が本来の姿ではないだろうか。問題は問題の解決に対して、資本の力に頼るか、連帯のようなソーシャルな力に頼るかのウェイトの違いであり、適否はあるだろうが、これらは善悪の問題とは切り離した方が良いように思う。

ただ、資本主義が暴走したり、行き詰まって問題の原因となっていることは否めない。それに対して、ソーシャルが避難場所になりつつある。というより、これらも対立すると言うよりは補い合うものなのだろう。これまでは、資本の力とソーシャルな力は適度なバランスで補い合っていたものが、資本で何でも解決できると誤解した結果、資本に傾きすぎてソーシャルな力が失われてしまっただけなのかもしれない。

おそらく、宮台真司の言うコモンズのようなものが日本的資本主義には欠けているのだろう。そこで、コモンズのような意識や作法をインストールするための有効な手段として、ソーシャルな活動が求められるようになってきたのだろう。

フランスでは「連帯」という社会形式自体がコモンズだと考えられてきた。だから”家族の平安が必要だ”に留まらず、”家族の平安を保つにも、社会的プラットフォームの護持が必要だ”という洗練された感覚になる。日本人にはその感覚は皆無。家族の問題は家族の問題に過ぎない。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B110 『M2:ナショナリズムの作法』)

自分の今の仕事は基本的に資本の力に基づく契約をベースとしており、依頼に対する請負という形がほとんどである。中には地元公民館の改修のような契約の形はとってもほとんどソーシャルな仕事もあるけれども、多くの仕事はソーシャルな力にほとんど頼ってはいない。

それは、コモンズのインストールに対する寄与が小さい、ということを表しているのかもしれない。

仕事の中にソーシャルな側面、コモンズのインストールに対する寄与をどうやって取り込むか。それはプレイヤーによってバランスは変わっても良い(バランスの多様性があったほうが良い)と思うのだが、その自分なりのバランスを見つけられたとき、ようやくソーシャルから自由になれるのかもしれない。

「建築」なきあとの建築(再)

さて、ここまで、各章についてざっと思うことを書いてみた。

「求められていることが「建築」を再度つくり直すことだとするならば、それは『「建築」なきあとの建築』ではないのではないか。

「建築」なきあとの建築は「建築」であるための倫理、すなわち、批判的な視点を持ちそこにある倫理を乗り越え刷新するもの、という倫理そのものを乗り越えた先にあるのではないか。」

再びこれについて考えたいところだが、何か一つの『「建築」なきあとの建築』という正解がある、というのではないように思う。

乗り越えるというハビトゥスに対して、乗り越える以外に取りうる戦略はポストモダンの作法とでも言うべきものになるのではないか。”とりあえず”受け入れた何かを活かすことによって空間の密度、もしくは出会いの密度を高めていく。そうやって、これらの建築(を規定しているところ)の条件の上に足場をかけていきながらとりあえず考え続ける。

もしかしたら、その動的な営みの集合の中に『「建築」なきあとの建築』がぼんやり浮かびあがるだけなのかもしれない。

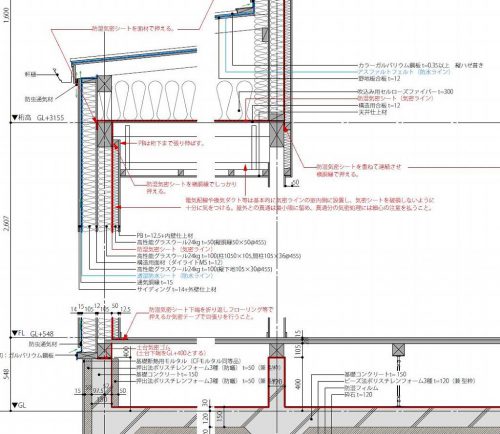

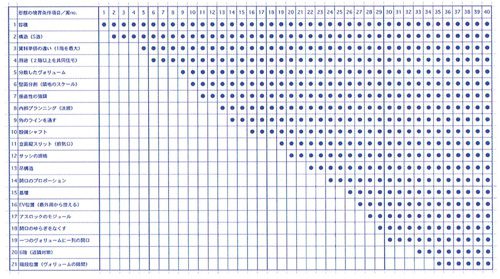

▲藤村龍至『ちのかたち 建築的思考のプロトタイプとその応用』より(p.079)

▲藤村龍至『ちのかたち 建築的思考のプロトタイプとその応用』より(p.079) ▲本書より(p.83)

▲本書より(p.83) ▲本書より(p.99)

▲本書より(p.99)