子どもも保育者も自在であれるように B204『子どもと親が行きたくなる園 (あんしん子育てすこやか保育ライブラリー 3)』(寺田 信太郎 他)

寺田信太郎 (著), 深野静子 (著), 塩川寿平 (著), 塩川寿一 (著), 落合秀子 (著), 山口学世 (著), 佐々木正美 (監修)

寺田信太郎 (著), 深野静子 (著), 塩川寿平 (著), 塩川寿一 (著), 落合秀子 (著), 山口学世 (著), 佐々木正美 (監修)

すばる舎 (2010/10/14)

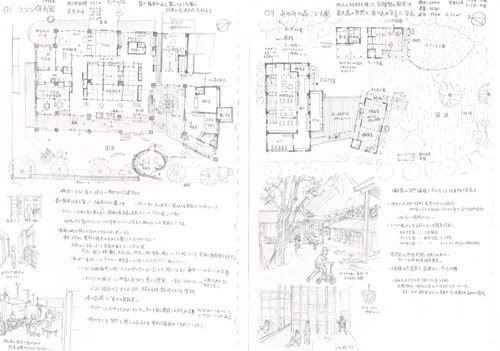

川和保育園、さくらんぼ保育園、大中里保育園/野中保育園、東大駒場地区保育所、大津保育園、それぞれの園長先生のお話。

子どもと親が行きたくなる園=子どもと親が育っていける園

園長先生の話の中で、共通しているように感じたのは、

・子どもの自発性、自ら遊び学ぶ力を信じ尊重していること。

・子どもの発達段階にあった保育、(特に自然の中での自由な)遊びを中心とした保育を大切にし、早期教育のような考え方には概ね否定的であること。

・信念を持ってそのための環境づくりを行っていること。

・保護者との関係を大切にし、子どもだけでなく、親と一緒に園も育っていくような関係を築いていること。

などです。

青木淳さんの『原っぱと遊園地』という本がありますが、子どもが行きたくなる園、というのは、遊園地のようにいたれりつくせりで子どもの気を惹くような園ではなく、原っぱのように、自発的に関わることができ、そこで自由に遊びながら自ら学ぶ楽しさを実感できる園なのかもしれません。

長男と次男がお世話になり、こんどの4月から三男もお世話になる保育園(今は認定こども園)は、「見守る保育」を実践していますが、「教えてもらう」ことを期待している保護者の理解を得ることの難しさと大切さは、一保護者として強く感じました。

保護者は園・保育者の支援を受けるだけでなく、園の理念を出来る限り理解し、保育者を支援する側に立とうとすることが大切で、そのことが子どもが質の良い保育を受け成長することに繋がるはずだ、と考えているのですが、いろいろな考え方の人がいますからなかなか難しい面もあると思います。そこを乗り越えて良い関係を築きながら、保護者も子どもの育ちについて学び共に育っていけるような園が、親が行きたくなる園なのかもしれません。

父親の役割

余談ですが、子どもがお世話になった園では年に一日父親保育の日がありました。父親たちはチームを組んで、その日に向けて準備をし、本格的なお化け屋敷や音楽ライブ、その他さまざまな形で、遊びの場を作りながら一日子どもたちを預かるのですが、むしろ父親自身が本気で遊ぶ感じです。

日常の主体的な遊びによる学びとは少し異なるかも知れませんが、非日常として父親が本気で遊ぶ姿を見るのも良い経験だと思いますし、父親が園と関わる良い機会になったと思います。

母親と父親の関わる割合が同程度になれば、園と保護者との関わり方もだいぶ変わってくるように思いますし、父親として関わることの意味や役割もあるように思いました。

出会いに意識的であることと自在であること

川和保育園の園長先生が20数年前に出会った文章を引用し、それについて書いていたことが印象的でした。

―ともすると、私達は、大切な意味と価値を内包する出来事に気付かず、あるいは気付いても深く考えないで放っていることが多くあります。現実の保育の場には、こうした偶然のもたらす予測しがたい出来事がいくらでも生じます。その時、教師が自分の(考えや保育案の)絶対性や権威性を思わず、自分の善意への信念などに固執せず、高い価値を内包すると思われる偶然に鋭く気付いて、その意味を測り、保育過程の中に「必然」として取り入れるという、敏感でしなやかな感性の持ち主であったなら、この幼い年齢においても、人生の、あるいは、人間性の本質的なものに触れるような深い教育さえ可能と思います。―(『幼児の教育』日本幼稚園協会)

この文章が素晴らしいのは、たまたま出会ったものを「偶然」としてそのままにするのではなく、その素晴らしさに気づき、その意味を考えて「必然」とするところまで突き詰めていくことの大切さを問いているからです。

保育者は出会うものに無自覚であってはならない。出会いの意味を考えて、自分たちの保育にどう活かしていくかということについて、常に考える事の大切さを、僕はこの文章から学びました。(川和保育園園長 寺田信太郎)

保育者は出会いを捕らえ、その意味と価値に意識的でなければならない。ここには、私が建築において出会いを重要視していることとの共通点が見えます。

また、元の引用文では常に経験を開き、自在であることの大切さも読み取れます。これはオートポイエーシスの第一人者である河本英夫が常々言っていることで、私も設計者として自在でありたいと思っています。

ここにも、保育と設計の共通点が見えますが、それは、両者がともに、人間が生きる環境の原点に迫ることを求めるからかもしれません。

デザイナーは「形」の専門家ではなく、人々の「知覚と行為」にどのような変化が起こるのかについてしっかりと観察するフィールド・ワーカーである必要がある。リアリティーを制作するためには、リアリティーに出会い、それを捕獲しなくてはならない。(佐々木正人)(オノケン【太田則宏建築事務所@鹿児島】 » B047 『アフォーダンス-新しい認知の理論』)

今日のシステムを特徴づけるのは、自在さの感覚である。(中略)自在さは、自由とは異なる。自由は、主体が外的な強制力に従うわけではないこと、さらには主体が自分で自分のことを決定できること、を二つの柱にしている。(中略)自由とはどこまでも意識の自由だが、自在さは何よりも行為にかかわり、行為の現実に関わる。意識の自由を確保することと、行為の自在さを獲得することは、およそ別の課題である。この自在さを備えたのが今日のシステムである。(河本英夫)(オノケン【太田則宏建築事務所@鹿児島】 » B181 『システムの思想―オートポイエーシス・プラス』)