脆さの中に運動性を見出す B284『生きられたニュータウン -未来空間の哲学-』(篠原雅武)

篠原雅武 (著)

篠原雅武 (著)

青土社 (2015/12/18)

ここ最近の読書によって、環境という言葉に対し自分なりの言葉を持つことができた気がする。

それは、”生活スケールを超えた想像力の獲得”を指標の一つとすることで、様々な価値判断を可能とするものであり、それまで漠然と感じていた環境やエコロジーという言葉の周囲に絡みつく違和感を解きほぐすものであった。

ただ、環境について考えることの第一の目的が、”エネルギーの消費を抑えて持続可能な地球を目指す”ことにあったわけではない。

もちろん、それは大切なことに違いないが、環境について考えようと思った根っこは別のところにあった。

その根っことは、幼少期に感じていた”ニュータウン的な環境に対する違和感”に対し、建築に関わるものとしてどう向き合えば良いか、ということであり、ひいては、人が人らしく生きられる環境とはどういうものか、というものである。(その違和感は私が学生の頃に起こった神戸連続児童殺傷事件を契機として意識に浮上してきたものである)

今までこのサイトで考えてきたことは全て、この疑問に対する考察であったし、最近の環境に対する取り組みも、この疑問との接点を探ることがはじまりであった。(そして、ようやくそれが見つかった)

本書は5年前に購入したもので今まで何度か挑戦してみたものの、うまく読めなかったのだが、先日ぱらぱらとめくってみたところ、すんなり頭に入ってきそうな感じがした。今が読むタイミングなのだろう。

最近環境の問題に寄り過ぎたきらいもあるので、原点に帰る意味でも再挑戦してみたところ最後まで読むことができた。

うまく整理できそうにはないが、そこで感じたことをいくつか書いておきたい。

停止した世界と定形概念

著者はニュータウンに特有な感覚を「平穏で透明で無摩擦の停止した世界で個々人が現実感を失っていくことである」とひとまず述べる。

”ひとまず”というのは、著者にはニュータウンを完全に否定するのではなく、そこから未来を考えようという意識があるからである。

ニュータウンの現実感の無さには、定型となった概念枠がある、という。

それは本書の言葉を集めると、地域性・場所性・自然・血縁・伝統・人とのつながり・住むことの意義・本来的な生活といったものの欠如であり、根無し草化・均質化・非人間的・無機質といったものである。

ニュータウンは、これらが欠落しているために現実感のない停止した世界なのだ、というフレームで語られることが多い。

しかし、著者はそういったフレームとは異なる視点を提供する。

客体的な世界と運動性の不在

機械状の主体性の生産における豊かさは、外的現実と対峙する内面性の豊かさ、強靭さ、深化といったことではなく、人間存在の柔軟性、可変性、絶え間なく連結し、接続し、編成され、刷新され拡張し続けていることの運動性の豊かさを意味する。(p.189)

では、その現実感の無さは、内面的豊かさの不在によるのでなければ、何によるのか。

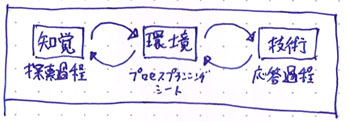

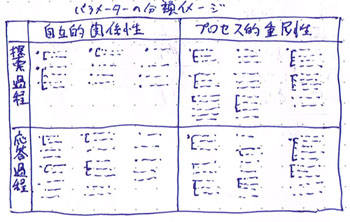

(私の理解では)それは、運動性の不在によるものである。これまで使ってきた言葉でいうとはたらきの不在によると言い換えられるかもしれない。

著者は、”世界”を、ただ物質的・現実的なものとして捉えるのでも、ただ心的・空想的なものとして捉えるのでもなく、実体としては捉えられないが確かに存在する、人間の内面性とは独立した客体的なものとして捉える。

その世界は、雰囲気・空間の質感をもち、人のふるまいによって絶えず生成・変化するものである。

人々は、その世界(雰囲気・質感)の中でそれを感じる存在でありつつ、その世界をかたちづくりもする。

ニュータウンではその世界をかたちづくるための運動性が欠如しており、それがニュータウンを現実感のない停止した世界としている。そして、その停止した世界は、雰囲気・空間の質感として確かにそこにある。

ルフェーブルは空間をオートポイエーシス的なはたらきとして捉え、理論化や実践の可能性を空間と探索的に関わる行為の中に見出しているように思います。 「相互行為に満たされた公共空間」を(これもオートポイエーシス的に)維持するためには、どうすれば空間の中心性が全体化へと変容するのを阻止し新たな隙間を産出し続けられるか、を見出し続けるような視点が必要なのかもしれません。 それには、空間をはたらきの中の一地点としてイメージできるような視点と想像力、そして、そのはたらきに対して探索的に関わることができるような自在さを持つことが有効な気がします。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 脆弱性を受け入れ隙間を捉える B207『公共空間の政治理論』(篠原 雅武))

ここで、豊かさのようなものを人間の内面性及びそれに関わる環境ではなく、運動性とそれが生成する空間性にみる、ということが本書の独自性であり重要な点だと思われる。

それが、ニュータウンを定形的なフレームから救い出す足がかりとなる。

「生きられた家」が人とどのような関係であるかという構造の問題ではなく、どのように立ち上がるかというシステム(はたらき)の問題として考えてみたときに何が見えてくるか。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 21世紀の民家 B272『生きられた家 ー経験と象徴』(多木浩二))

本書のタイトルは多木浩二の『生きられた家』をもじったものだと思うが、本書で述べられているように多木浩二は生きられる空間を古民家の豊穣さそのものにみていたわけではなく、むしろ本書と同様に空気の質感のようなものを多木なりに手繰り寄せようとしたのだと思う。

ニュータウンが豊穣さではなく運動性と空間性に救いをみいだすのであれば、豊穣とは言えないかもしれない現代の家も同様に運動性と空間性に救いの足がかりを見いだせるのかもしれない。

停止した世界と閉鎖モデル

「適」か「快」か、「閉鎖系モデル」か「開放系モデル」か、あるいは「欠点対応型技術」か「良さ発見型技術」かと言ったとき、それを想像力の問題として捉えた場合、どちらを重要視すべきかは明らかだろう。(オノケン│太田則宏建築事務所 » スケール横断的な想像力を獲得する B283『光・熱・気流 環境シミュレーションを活かした建築デザイン手法』(脇坂圭一 他))

ここで少し脱線。

ニュータウン的なものに対する違和感と、省エネを目指した閉鎖系モデルに対する違和感には似たところがあると感じていたが、それはこの運動性の不在によるものかもしれない。

周囲の環境から分断させ、完結させるという思考による運動性の不在。そして停止した世界。

確かに完結した内部ではある種の豊かさは満たされるかもしれないが、運動性の欠如による質感の無さ、空間性の貧困化に違和感を感じ、無意識のうちにニュータウン的なものと重ねていたように思う。(ここで環境の問題と個人的関心とが一本の糸で完全につながった)

その境界は外に閉じるだけでなく、内なる異物を排除し、均質状態を排除しようと作動し続ける。そこで排除されるのは、外部に現存する何かではなく、内なる恐怖によるよく分からない危険な何かである。危険の排除はは予防的にあらゆるものとの関わりを放棄する。 ここで放棄されるのは未来なのである。(未来は現在と不変の状態として描かれ、出来事の永続化が目的化される。そこにあるのは計画化された空間である。) この不可避的な力に対して著者は、抵抗や再要求ではなく、それを変化を促す生成の過程として捉えた上でそこに身をさらして思考することを促す。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 脆弱性を受け入れ隙間を捉える B207『公共空間の政治理論』(篠原 雅武))

閉鎖系モデルによって境界を閉じ、最適化を目指す。

この最適化とは、快適性を最大化すると同時に、運動性・公共性・空間性を、あるいは未来を放棄し、世界を停止させることでもある、と言っては言いすぎだろうか。

多くの人にとってどうでも良いことかもしれないが、私にとっては無関心ではいられない問題である。

表現の貧困化

生活様式の悪化とは、どのようなことか。ガタリがいうには、それは過去の美徳の喪失ではなく、生活形式の構築の過程がうまく作動しないことのために生じている。ガタリはそれを、行動様式の画一化、形骸化、表現の貧しさにかかわる問題として把握する。(中略)ガタリの議論が独特なのは、表現の貧困化を、人間主体に対し外的なものとの関わりにおいて考えようとするからである。「社会、動物、植物、宇宙的なものといった外的なものと主体との関係が、危うくなっている」とガタリはいうのだが、そのうえで、ここで生じていることを、「個性があらゆる凹凸を失っていく」事態と捉える。個性が凹凸を失うとは、外的な世界が平坦になることを意味している。ガタリはその例として観光に言及する。そこでイメージや行動は騒々しさとともに増殖するが、その内実は空虚である。(p.182)

ここでは運動性を欠き、空間の質感を失うことを表現の貧困化として捉えているが、これまで思考停止と感じていたことの多くは、もしかしたら表現の貧困化だったのかもしれない、とふと思った。

そうすると、思考停止とは内面的な問題というより外的な世界の問題、あるいは空間性の問題といえそうである。

技術やふるまいが失われることで思考形式も失われ、一気に思考停止に陥る。 現代社会においては、思考停止はもはや一種の快楽にさえなってしまっているのでは、という気がするが、それをこのまま次世代に引き継ぐのが良いことだとは思い難い。 これからの技術は、おそらく思考停止も織り込んだ上で、技術・ふるまい・思考をセットで届けるようなものであるべきなのかも知れない。 そういう意味でも、弱い力を見出し、引き出し、活用する良さ発見型の技術を、遊びのように建築に取り込むことに可能性はないだろうか。 技術・ふるまい・思考を遊びとしてパッケージする。 そこで重要なのははたらきと循環の思想である。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 弱い力と次世代へと引き継ぐべき技術 B280『住まいから寒さ・暑さを取り除く―採暖から「暖房」、冷暴から「冷忘」へ』(荒谷 登))

上記の文でも、思考停止に対抗するのは運動性(外的なものとの関わりと人のふるまい)の強化であり、表現を豊かにすることにある。

やはり、ふるまい、はたらき、循環といった言葉が重要になってきそうだ。

ニュータウンの2つの時間

さて、著者にはニュータウンを完全に否定するのではなく、そこから未来を考えようという意識があると書いたが、何が突破口となりうるだろうか。

ニュータウンという空間には、二つの時間が流れている。一つは、完成された状態において停止した時間である。もう一つは、完成された状態にある空間の荒廃の進行である。(p.218)

時間が停止したように感じられる世界においても、実際にはゆっくりと荒廃が進行している。普段の生活の喧騒のなかでは停止したように感じられる空間の中で、ふとした静謐な瞬間に綻びとして表れる進行している時間。

この2つの時間のギャップがニュータウンに違和感や奇妙さを与えているのかもしれないが、著者はひっそりと進行している時間のなかに潜む脆さにニュータウンからの脱出口あるいは未来を見ている。

完成された存在としてつくられたニュータウンが長い時間をかけてつくりあげた僅かな綻び。そこに停止した時間を再び動かす運動性の契機がある。

これを描き出そうという著者の姿勢に誠実さと良心を感じるのだが、計画者や消費者の中にある豊かさの概念を書き換えない限り、多く場合はこの綻びをあっさりと消し去ってしまうのだろう。

ただし、この場が維持されるためには、それを作り出し、維持することにかかわる、専門知の担い手がいなくてはならない。(p.231)

この専門知とは、これまでは見捨てられてきたもの、そこにある”小さく脆いもの”の存在とはたらきを見出し活かすための知性と言えるだろうか。

こういう知性は最近注目されつつあるように思うが、計画者の一人としてもきちんと考えてみる必要がありそうだ。