新たにシステムを始動させる B254 『メタアーキテクト──次世代のための建築』(秋吉浩気)

『建築家の解体 Reinventing Architects』を読んで興味を持ったので購入。

『建築家の解体』は著者が肥やしとしたであろう先駆者へのインタビューであったが、本書はその肥やしをもとに、著者が日本において展開してきたことの理論と実践の記録である。

理論からビジョンと実践へ

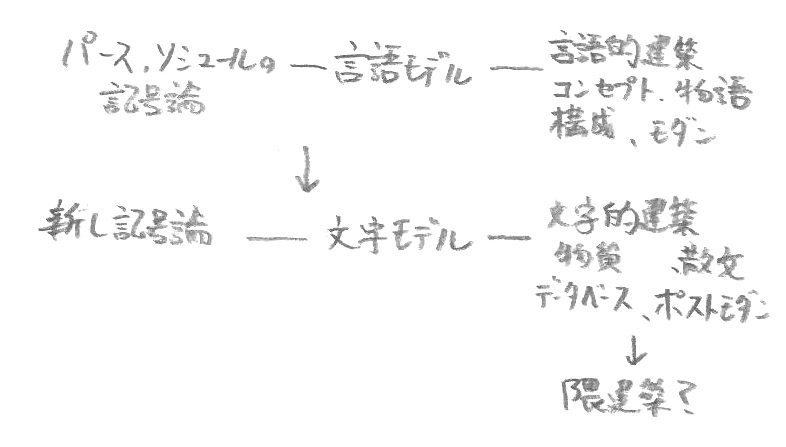

それぞれの理論は、それをとことん深掘りすることよりは、広範な興味を関連付け、一つのビジョンへと取りまとめたことに価値があるように感じた。

そのビジョンを具体的な実践へと結びつけていくことで、それら関係性を絶えず磨き、変化させていっていること、現在進行系のはたらきの中においていることに、著者の起業家としての本領が発揮されている。

それぞれの論については多くの人が感じていたり議論されていることがベースとなっており、ここ最近このブログで取り上げた問題意識と重なる部分も多い。

それが、かたち・意匠の問題だけでなく、実践の問題としてひとつの流れに位置づけられていることに本書の意義があると思うけれども、ここでは本書でも言及されているオートポイエーシスという視点から考えてみたい。

3つのオートポイエーシスシステム

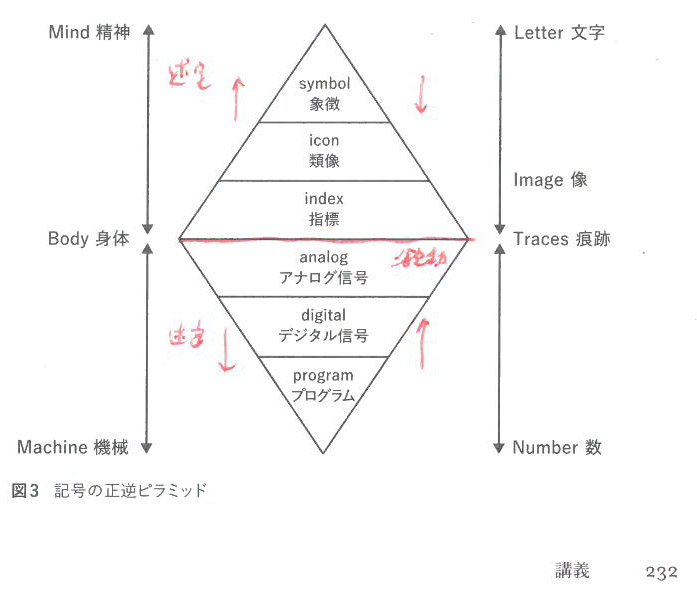

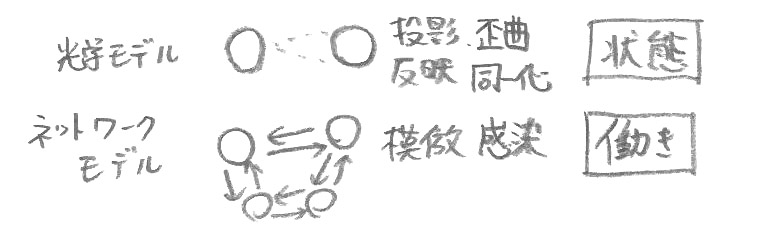

オートポイエーシスは、組織(かたち)ではなく、システム(はたらき)に関する論である。

”この言葉も一般的な意味とは異なって使われているので、注意が必要です。ここでは出来上がった組織ではなく、プロセスそのものの動的な連関関係を意味します。つまり、産出物のではなく、産出する働きそのもののネットワークがオーガニゼーションなのです。(p16)”

物ではなく働きそのものを対象とするところにキモがありそうです。

”簡単に言えば、オートポイエーシスとは、ある物の類ではなく、あり方そのものの類なのです。(p100)”(オノケン│太田則宏建築事務所 » B147 『オートポイエーシスの世界―新しい世界の見方』)

視点によっていくつも抜き出すことは可能かとおもうけれども、本書の中から3つのオートポイエーシス的なシステムを取り上げてみる。

1.建築物に組み込まれたオートポイエーシスシステム

この本の最後で、「自己増殖する、オートポイエーシスとしての建築(p.185)」が紹介されているが、(藤村氏がツイッターで軽く触れていたけれども)そういう構想自体は著者でなくてもできるもので真新しい思想ではない。

しかし、これまでの自己増殖的な建築のイメージにはあまりなかった、自らを増殖させる生産システムが建築に組み込まれているところや、生産とともにデータベース化されることで生産システムの発展に追随して建築も発展できるかもしれないところに可能性を感じる。

建築という装飾的な物語を物理的に構築することで、それを体験した次の世代に意思が託され、プロジェクトが継続していく。次の世代の人間は、そこまでに蓄積されたシステムを継承し、次なる反復(イテレーション)を起こし、そのまた次の世代にバトンは渡される。建築物は時代の意思を反映した物語(ナラティブ)の博物館であり、建築とはそれを次世代に受け渡すためのアーキテクチャ(システム)なのだ。(p.188)

この建築を通じて意思が世代を超えて引き渡されるということ、「建築物は時代の意思を反映した物語(ナラティブ)の博物館」である、ということは、建築が時代を超えて共有可能なメディアであり、さまざまな出会いを支える特性を持つということと重なる。

建築は長い間そこに存在し続けることのできるメディアである。古い建築を通じて、何百年、何千年も昔から今に至る間の何か、例えば当時の社会状況や価値観、職人の技術や思考など、さまざまなものと出会うことができるかもしれない。または、今作ったもの、今使っているものと、何百年後の誰かが出会うかもしれない。そういう役割を担っているとも言えそうだ。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 一 出会いについて)

建築がものとしてそこにあることと、それを取り巻くはたらきが生き続けること、建築が生き続けるにはこのどちらもが必要だけれども、ビルドデザインの思想はこれを支えるものになるかもしれない。

2.分散化した生産ネットワークとしてのオートポイエーシスシステム

まれびとの家は半径10kn圏内で、木材の伐採から製材・加工、組立までが完結しているという。

工業化時代におけるプレファブリケーションは、物の移動が地球規模で行われる中央集権型の工業化を背景にしていた。一方、情報化を背景とする分散型のデジタルファブリケーションでは物質の輸送が不要となり、データの輸送だけで生産が完結する。つまり、デジタルヴァナキュラーの時代においては、グローバルに展開したデータを活用しつつ、身近で調達できる地域固有の素材を用いて建築をつくるようになる。(p.80)

日本の森林は険しい立地が多く、山主の多くが小規模に分散している状況であり、大規模化によるスケールメリットを追いすぎないフットワークの軽い事業形態や、伐採から利用・商品化へのコンパクトな流れをつくることも必要だろう。分散化した小さな圏域で完結し、自走するような生産ネットワークシステムを駆動するために、デジタルファブリケーションは大きな可能性を秘めているのかもしれない。

3.ビルドデザインシステムとしてのオートポイエーシスシステム

本書におけるオートポイエーシスシステムのはたらきを考えた時、おそらくこれが本命だと思う。

建築あるいは設計という行為は、建築(建築単体ではなく、建築という分野そのもの)というオートポイエーシス・システムのはたらきを駆動させるための一つの構成素であると言えるかもしれない。建築というシステムを駆動することで、それ以外の施主や社会といったものとカップリングによる相互影響関係をもつことができる。そこでは、建築はあくまで自律的システムであり、閉じたものである。

その建築システム自体は、価値あるもので停止すべきではないと思うけれども、そこに著者も感じているような閉鎖性があるのも確かであろうし、そこに何かしら無力感のようなものを感じる人も多いのではないだろうか。(といっても建築システムに意味がないとは思わない。建築をオートポイエーシス、一つの生命のように考えると、オートポイエーシスである以上、入力も出力もない閉じた自律的システムであり、それ以外のシステムはあくまで環境でしかないといえる。しかし、その他の(動植物に限らず学問や美術・文化なども含めた)あらゆるシステムと同様に存在そのもの、もしくはそれによって多様性が担保されることに意味があるように思う。)

それに対し、著者はアーキテクトとアントレプレナーシップを掛け合わせることで、日本においてビルドデザインの新しいシステムを始動させ、それによって、著者が民主化というような、建築家以外の人に創作の可能性を開き、システムの構成素となる、つまり、この新しいシステムを駆動させ前進させる主体となる道を開いた。

メタアーキテクトとして(建築物ではなく)新たなるシステムを始動させ、それが、様々な人の手によって駆動され続けることで、社会・産業・経済・流通などと新しいカップリングの関係を生み出す、つまり、既存のシステムでは起こり得なかったかたちで相互に影響を与え合うような関係が生まれ、新しい可能性が開かれる。それができるとすれば、それはエキサイティングなことに違いない。

藤本さんは原初的な建築(Building)を提示していたが、僕がこの本で提示したかったのは原初的な建設(Build)の方だ。建てるという古代の行為に回帰することで、建築の新たな可能性を見出し、建築と社会の再接続を行いたい。このビジョンを動かしているのは、社会を変えるのは作品ではなく行動であるという、確固たる信念だ。(p.190)

オートポイエーシスシステムであることの真髄は、建築ではなく建設、作品ではなく行動である、という、この部分にあるように思うし、それを実践によって示していることに本書の意義があるように思う。

自分は何ができるか

さて、ここで自分のことに引き寄せてみたい。

前著でも書いたけれども、自分にはそんなにだいそれたことはできないように思う。そんな中、自分は何ができるだろうか。

言い換えると、自分には何か新しいシステムを始動させることができるだろうか。

これまでこのブログで考えてきたのは、どんな建築物をつくるか、というよりはどうつくるか、もしくはどういうシステムを駆動させれば良いものができるか、ということだった。

そういう意味では、ひどくこじんまりとしたものであるけれども、何か新しいシステムを始動させたいと考えつづけてきたと言えなくもないし、それなりに掴めてきている部分もある。そこは可能性を信じて進んでいきたい。

著者が「おわりに」で、社会や業界を変えたいと思う理由は、自分が「生きる」ためだと書いている。

同様に、自分には自分にしかできないやりかたで「生きる」道があるはずである。

ただ、なんとなくではあるけれども、自分が新しいシステムの始動させるために今必要としているのは、建築とは直接関係ないところでのちょっとした生活の変化じゃないだろうか、と感じているところである。

そのためには、やはり何かしらの行動は必要になってくるのかもしれない。

▲エコパークみなまたの埋立地の先端には、恋路島に向かって緒方さんたちが彫った野仏が無言の祈りを捧げている

▲エコパークみなまたの埋立地の先端には、恋路島に向かって緒方さんたちが彫った野仏が無言の祈りを捧げている

(

( (

( (

( (

(