珪藻土とポーターズペイントDIY

東谷山の家の壁をお客さんと塗りました。

恒例の珪藻土ローラー塗りに加えて、今回はポーターズペイントのフレンチウォッシュのDIYに挑戦。(と言っても、表情に個性が出るので施主ご夫妻におまかせしました。)

裏の土間部分から塗り始めたのですが、ご夫婦で相談しながらどんどん上達していき、すごくセンスよく塗っていただきました。

東谷山の家の壁をお客さんと塗りました。

恒例の珪藻土ローラー塗りに加えて、今回はポーターズペイントのフレンチウォッシュのDIYに挑戦。(と言っても、表情に個性が出るので施主ご夫妻におまかせしました。)

裏の土間部分から塗り始めたのですが、ご夫婦で相談しながらどんどん上達していき、すごくセンスよく塗っていただきました。

川内の家でお子さんたちも参加しての恒例の珪藻土ローラー塗り。

休憩を入れながら、みんなで塗っていきました。

愛着が湧いてくれるといいなー。

おおくちたからばこ保育園の写真アップしました。

実績のページより御覧下さい。

保健所の検査の前に床の蜜蝋ワックス塗りに来ました。

小さな子供が触れる場所だから、感触の柔らかい杉フローリングの良さを消さないように。

ウレタンなどのように塗膜をつくらないので、メンテナンスは必要ですが、その分優しい表情です。

だいぶ前に一度読んでいたのだけど、何かピンと来てなくてなかなか書き出せなかった本。

なぜピンと来なかったのか。まずはそこから考えてみたいと思う。

はじめに、『建築の条件』というタイトルを見て、建築であるための条件は何か、を期待して購入したのだけれども、そうではなく、書かれていたのは建築を規定しているものは何か、であった。

どちらかと言うと、建築を規定しているものから少しでも自由になりたい、という思いが強かったので、建築を規定しているものそのものにはさほど惹きつけられなかった。

そんな感じで読んだので前に読んだときには書きだせなかった。しかし「作品の分析には使えても果たしてつくる側の論理になるのだろうか。」「無意識に規定してしまっているものを意識の俎上に載せることの意味は何だろうか。」そんなことを考えているうちにようやくこの本の意味に気づいた気がする、

おそらく「建築を規定しているものから少しでも自由になりたい」というのは間違いではない。むしろそこから自由になるためにこそ建築を規定しているものが何かを知るべきである。

この本は自分を無意識に規定しているものに気づき自己批判をするためのもの、いわば自由になるための道具なのだ。ここに直接的な答えが書いているわけではない。

そう考えると終章の言葉がやっと頭に入ってきた。

しかし異なるのは、メタ建築が重奏する思考の上に成立し、「条件」を捨象するための戦いを通して生み出されていたのに対し、現在のスペクタクルはグローバリゼーションやネオリベラリズムの求めるものとして現れている点である。(p.297)

状況が要請する、あるいは与えるものを無批判に受け取るところに次へのステップはない。教科書通りの答えが明日をつくることはありえない。(p.298)

なるほど、もしかしたら購入前に期待していた「建築(であるため)の条件」の一つは「建築(を規定しているところ)の条件」に対する批判的眼差しの存在なのかも知れない。

ただ、再度序章と終章をつまみ読みした今の時点で、まだ疑問に思うことが一つある。

そして失われた「建築」を再度つくり直すことが、われわれに求められている。(p.300)

求められていることが「建築」を再度つくり直すことだとするならば、それは『「建築」なきあとの建築』ではないのではないか。

「建築」なきあとの建築は「建築」であるための倫理、すなわち、批判的な視点を持ちそこにある倫理を乗り越え刷新するもの、という倫理そのものを乗り越えた先にあるのではないか。

それは以前感じた、まだ答えのない疑問でもある。

いろいろな疑問が頭に浮かんでくるが、ここでふと、この疑問の形式自体が近代の枠組みに囚われているのではないか、と思えてきた。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B213 『人の集まり方をデザインする』)

もしかしたら、その問いに対するヒントは本書の中に隠されているのかも知れないけれども、それは今分からない。

兎にも角にも、この本を自己批判のための道具として使うべく、ここに書かれている9つのテーマについて、再度読みすすめてみたい。

前置きが長くなったが、以後、各項目について、個人的に感じたことを思いつきも含めて簡単に書いていきたい。

この章では性が生物学的に、また社会学的に建築に影響を及ぼしてきた経緯が語られるが、自分自身は表現として性別を意識したことは殆どないと思う。

しかし、計画の際に与件として受け取ったり影響を受けていることは無数にある。

例えば、異性同士のお子さんがいるかどうかでプライバシーの配慮の程度が違うし、小さなお子さんの性別で耐久性などの程度も変わってくる場合がある。

キッチンに男性が立つかどうか、や皆で料理をすることがあるかどうかでキッチンのスペースも変わってくるし、共働きの場合は家事のリズムや必要なスペースも当然変わってくる。

そういった条件の変化にはジェンダーに対する考え方の変化などが大きく影響するが、もっと意識的にその先のイメージを考え、提案していってもよいのかもしれない。

性差については

『キレる女懲りない男―男と女の脳科学』

黒川 伊保子 (著)

黒川 伊保子 (著)

筑摩書房 (2012/12/1)

を読んでつぶやいた時のツイートを思い出す。

■鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » tweet 11/23-05/16

最近プライベート的必要に駆られて男と女の脳科学な本を読んだ。生物学的な役割から脳の機能が異なるのは理解できるし、普段はこの手の本は毛嫌いしてるんだけど、まーわりと面白かった。

男性脳は右脳と左脳をつなぐ脳梁が細くなってしまってるので理論化しないと感覚と言葉を結び付けられないし、目の前のことに疎い。でもその分、遠くが見える。

女性脳は脳梁が太く感覚と言葉が直結してて、ややこしいことは考えずにひたすらおしゃべりを繰り返して感覚をキーとしたデータベースを強化し続けてる。それは子育てという観察をベースとした瞬間的な判断を絶えず強いられるから。

もともと機能・特性が違うのでお互いになかなか理解できない。それを前提とすれば、理解できないお互いの言動も愛で合うことができるのでは。みたいな話。早速、実践してみるべ、と思ってもまー簡単じゃないよね。

で、身の周りでも女性脳的なおしゃべり=価値観共有的なものがリアリティや動かす力を持ちだしてる気がするし、その脇で建築が変わってきた、むしろ建築みたいな概念邪魔じゃね。みたいな流れもある気がする。

そのベースに女性脳的な直感がある気がするんだけど、そこからは「僕(われわれ)のリアリティ(byM氏)」から遠くへはなかなか行けない。行けないというかそもそもそこを目指していない。(遠くへ行くヒントは満載かもしれないけど。)

でも、時間的・空間的・概念的に遠くへ行くことこそが建築という言葉に込められていたのだと思うし、建築の役割・可能性であったと思う。そうであるなら、そこへの意志のないものは建築ではなく建物でいいんじゃね。と思う。否定的な意味でなく。

『建築の条件』のこの章でも日本的かわいいについての言及があったが、そのコミュニケーション的側面、『女性脳的なおしゃべり=価値観共有的なもの』のが強くなっているのはすごく感じる。

SNS的な共感の集め方や、共感のノリでものごとが進んだり、例えばインスタでの共感が計画イメージのもとになったりすることが身の回りでも多くなってきている。(共感されるものはポジティブなものとネガティブなものとが、ともに増えている感覚がある。)

そう考えると女性性優位の時代、もしくは建物の時代、のように思うけれども、それに対してバランスをとるためのカウンターとして、男性性・建築性がより重要になってくるのでは、と思うあたり、おそらく自分は男性側に寄ってしまっているんだろうなと思う。(自分にこそカウンターバランスが必要かもしれない)

もしくは、価値観共有的なノリの社会に享楽的こだわりを持って向かうような、千葉雅也的な戦略を持つべきかもしれない。

ここでは、ゲシュタルトが瞬時に把握されるようなモダニズムの視覚性が、時間軸を持った視覚性へ、視覚への不信が空間の消去へ、形象から表面物質へ、といった変化が語られる。

自分を振り返るとコルビュジェの映画的な視覚性から、ヘルツォーク&ド・ムーロンの物質性を憧れとしては通過しているけれども、形象や物質そのものというよりは体験として、もしくは生態学的な探索行為の対象として捉えたいという気持ちが強いかも知れない。それは、探索行為の結果、豊かな空間の中に自らをポジショニングするようなイメージである。

形象を求めてエレベーションをひたすらスケッチしたり、素材・物質を全面に出すような粘り強い検討よりも、PC上に3Dを立ち上げて、変更を加えてはウォークスルーで見え方を動的に検討するということをひたすら繰り返すような検討のウェイトが大きいように思う。コルビュジェ的な視覚性を求めているとも言えるが、むしろ、様々なものが様々な座標に分散しつつバランスが取れているような(アアルト的?)視覚性により興味がある。

それは形象も物質性もどちらもあるが、どれか一点に集中するのではなく、それらがネットワーク的な複雑さの中に配置されるようなイメージが強い。

と、同時にそのためには形象や物質性を扱う技量がより必要になってくると思うけれども、全然足りていない、と日々痛感するところである。

つまり主体はその力も地位も失い、挙句に退場したのではない。そうではなく、主体はむしろ他者を包含することでより豊かで可能性のある「幅のある主体」に変容した。(p.83)

ここでは作家的とも言える主体性がやがて勢力を弱めつつも、コンピューターも含めた他者性を招来していく変化が語られる。

自分は設計において他者性を呼び込むことはとても重要だと考えつつも、コルビュジェのような作家的主体性に、未だ人間臭さを伴う固有性を生みだす可能性を感じている。

どういうことか。

主体と他者の関係を考えたときに、他者から与えられたものを主体が受け取るという受動的な関係もあるが、そうではなく、他者を意味や価値が見出される環境として捉え、主体はその環境(他者)を探索し、取り込むという能動的な関係が重要だと考えるが、そこには生態学的な態度と意味や価値との出会いがある。

建築に関して他者と出会う主体は、設計者と利用者の2つが考えられる。

主体としての設計者は様々な他者を探索し、意味と価値を取り出して設計を調整する、というサイクルを繰り返す。そこではどんな他者と出会うかによって設計の密度が変わってくるし、密度を上げるためにどういった他者をどうやって招来するか、というのが設計行為における重要な命題となる。コンピューターの例や集合知の試み、観察や出来事といったことはその命題に対する応答とも言える。

主体としての利用者は建築を通して様々な他者・意味と価値に出会う。ここで利用者が設計者の作家的な主体性に出会ったとすると、それは利用者にとっては他者との出会いの一つである。であるならば、設計者も自らの作家的主体性を設計行為における環境・他者の一つとして扱ってしまえば良いのではないだろうか。

そうすれば、作家的主体性か他者か、というような二項対立はなくなり、さまざまな他者からどれをどの程度設計に反映させるかという程度・配分の問題とすることができる。

それを突き詰めていけば何でもあり(全てが他者・環境)、になってしまうようにも思うが、何でもありを一旦受け入れることが、ポストモダンでの常套手段である。それを受け入れてなお、かたちへ導く方法を模索しなければならない。

ここでいう倫理性は設計の側に内在する規範性のようなもので時代や受けた教育などで変わってくることも多い。

そういう規範を解体することが次の世代の規範になったりするけれども、何か規範というものに踊らされている気がしないでもない。 従うにしろ、解体するにせよ、人は何かしら規範のようなガイドになるものを求めてしまうのかもしれない。(規範。|オノケン(太田則宏)|note)

先に書いたように『設計という行為は、つねにハビトゥスの見直しを自らに問いながら行う行為である。』というものもハビトゥスの一つであり、見直しを問うべき姿勢は必要なように思う。(このハビトゥスに縛られているがゆえに、いろいろなものが見捨てられていて建築として成立していないのでは、というのもよくある。それもハビトゥスの違いと言われればそうなので難しいところだけれども。)

ところで、自分は倫理をどのように捉えているだろうか。

■鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B186 『知の生態学的転回3 倫理: 人類のアフォーダンス』

ここでウェザー・ワールドにおける倫理的命題は、「本人が自己維持のためのレジリエンスを持ちうるような一群のケイパビリティを形成すること」である。

これを生態学的に言い換えると、「環境にその人の生活の維持を可能にするさまざまなアフォーダンスを作り出し、その人がそれを知覚して、利用できるようにすること」となる。

ここでの自己維持は本人によって積極的・創造的に行われることであって、ここで生態学的な人と環境とのダイナミズムが生きてくる。 要するに、どうなるかわからない世界で本人が生きていくために、能動的に関われる可能性を多様に用意してあげることが倫理である、ということだろう。

ギブソンは決して倫理や道徳について多くを語らなかったが、彼の描く肯定的世界観はそれ自体、特定の価値判断を前提としている意味で倫理的といえるだろう。だからこそ、このポジティブなギブソン的世界を「正しい」と認めることは、とりわけ科学者と同じ視点からその理論的妥当性を検証し得ない者にとって、実証的科学的判断というよりも、むしろ「そのように世界をみなすべし」という倫理的決断だとさえ言える。このように私たちが日常生活において無意識に前提としていた肯定的世界観に言葉を与え、環境のうちに意味を探索しながら行為を組織する喜びを鮮やかに描き出した点にこそ、ギブソンやエドワード・リードの著作が、自然科学の枠を超えた古典たりうる理由があるはずだ。(柳沢)終章

さらに、知覚の公共性は人と人や社会とのつながりを基礎とする自己感、自己のリアリティのようなものを醸成する基盤でもある。これに対し建築は継続的に存在しうるものであるため、知覚を媒介する大きな役割を担っているといえる。それは建築が倫理的でありうる存在であり、大きな責任を負っている事を示している。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » Deliciousness / Encounters)

なぜ、知覚なのか。それは、知覚の基礎性、直接性、公共性が、人間の悦びや生きることのリアリティ、社会や文化といったものに建築がアプローチするための足がかりを与えるからであり、そこに意味や価値、倫理といった建築することに対する肯定的意味が見出だせるからである。

『そこにどんな出会いがあり、何が得られるか、がその建築の意味と価値である』とした時に、建築が多様な出会いの可能性を保証することが建築における倫理だと捉えている。これは新築に限らず既にそこにある建物にも言える。

これはその時代、その人によって変わってくる規範意識よりはもう少し大きな枠組みでの話かもしれない。例え、ハビトゥスを更新するような小さな行為に見えても、そこに新たな出会いの質が生まれず、むしろ出会いの可能性を破壊しているようであれば倫理的行為だとはみなせない。(そうであれば、ハビトゥスの更新も失敗に終わっているということかもしれない。)

大衆消費社会が建築に与えた影響は、商品化された大量生産住宅の増加、およびデザインの消費という二点に絞られ、後者は一品生産のオートクチュール建築に置いてもその影響を及ぼした。(p.160)

消費についてモノの消費とイメージの消費があるとすると、モノの消費に関してはそれほど意識しているわけではない。プロジェクトやクライアントごとの性格や予算によってある程度の方向性は決まってくるように思うし、その部分にアプローチをするとすれば設計の段階より源流にアプローチする必要があるだろう。固有性という点では大量生産大量消費では限界があると思っているが、与えられた条件の中でどのような可能性を見出していくか、というのは設計者に与えられた役割だと思っている。もちろん、設計者の役割を拡張して、消費性の源流にアプローチすることができれば好ましいし、そのような動きは随所で見られる。今はできる範囲で対応することしか出来ていないが、その先は今後の課題である。

より危機感を持っているのはイメージの消費の方である。

正直、モノにしろイメージにしろ、消費そのものはネガティブなイメージだけではなく、サイクルをまわして活力を与えるようなポジティブなイメージも持つようになってきた。先のハビトゥスの更新なども、倫理を消費していると言えなくもないが、それが社会に活力を与えてきたとも言える。

なので、イメージの消費にポジティブなイメージがないわけではない。ただ、その消費のサイクルにただ巻き込まれるだけでは消耗するだけで、自分の存在価値が損なわれてしまうし、新たな出会いを生むことも難しい。そうならないためにはイメージの消費とどう距離をとるか、という戦略がおそらく必要になってくるように思う。

そうやって、イメージの消費からある程度自立できて初めて、新たな出会いの可能性に向き合うことができると思うし、モノの消費の源流にアプローチすることにも連続性が生まれてくるように思う。

やはり、消費性から自由になるにはどうすれば良いか。具体的な戦略が必要だ。

格差社会もしくは平準化社会と疲弊社会。

鹿児島市は平地が少なく、利便性の高いエリアは鹿児島市電が走る線状の地域に集中しているため、収入に対する土地の価格は高く、

(1)利便性の高いエリアにそれなりの土地を買って建物をかなりローコストにするか、

(2)利便性の高いエリアに小さな土地を買って狭小住宅を工夫して建てるか、

(3)利便性の高いエリアから離れ、安い土地を買ってそれなりの建物をたてるか、

というような選択を迫られることが多い。

(1)でローコストで建てるには限界があるため、予算が限られている場合は必然的に(2)か(3)という選択肢の可能性が高くなる。

そのような中、自邸兼事務所は(2)の可能性を提示するために計画したもので、約20坪の土地に約20坪(+ロフト+床下収納)の建物を建てた。土地・建物ともに1100万円前後であるので、立地を考えるとコストをかなり抑えたほうだと思う。(建物は自主施工あり)

その後、14坪弱の敷地での計画も経験したが、いわゆる富裕層ではないところでの建築の可能性を考えると、かなり思い切った優先順位の付け方をしないと成立が難しいし、その思い切りが良い家をつくるための条件のようにも思う。

建築費は年々上がっているため、なおさら思い切りが求められるようになってきているが、その中でなんとか成立するためのバランスを見極めることが我々の仕事とも言える。(その難易度も年々上がっている。)また、そのために奮闘することが生活の場から固有性、出会いの可能性を守ることに繋がると願いたいし、そのような場から建築がたちあがる可能性に対して誠実に向き合っていければと思う。

達成型社会は個を孤立させ、よって社会も疲弊する。そこから抜け出る可能性の一つは、社会の無意識のなかで駆動する生産性を克服するために、何かをしない見ない能力を向上させることではないかとハンは主張する。

宮台真司が『地上90cmの目指し』と呼ぶように、地べたに座り込む行為はそういった機能による拘束から開放されようとする行為であり、僕はそれに対し「だらしない」と思うよりは同情するのである。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B014 『原っぱと遊園地 -建築にとってその場の質とは何か』)

屋外を含めあらゆる場所に機能が割り当てられた街は息が詰まる。

先日閉店していた店舗をマルヤガーデンズとして再建した玉川さんが亡くなった。そのマルヤガーデンズはまちなかの百貨店でありながら、一息付ける場所になっていることをある方は「無目的でも行ける場っていうのが良いんでしょうね。」とつぶやいていた。自分もそう思うし、天文館に行くとつい本屋によって屋上に行ってしまう。

そういう隙間をつくることに建築設計はアプローチできる可能性を持っている。

例えば、長谷川豪が家の中に都市的もしくは非日常的なスケールを持ち込むことで、どこにも属さないような不思議な場を生み出しているように、空間的な操作で、機能を押し付けてきたり、達成を押し付けてくるような場から逃れてそれとはぜんぜん違うものと出会うことをサポートするような質を備えることができるのではと思う。

階級性(格差社会もしくは平準化社会と疲弊社会)から自由になるにはどうすればいいか。

階級性が強要してくるような価値の軸自体を異なる価値の軸へと転換するようなずらしの作法が必要なのかもしれない。

いずれにせよ、ぼくたちはいま、個人から国民へ、そして世界市民へと言う普遍主義のプログラムを奪われたまま、自由だが孤独な誇りなき個人(動物)として生きるか、仲間はいて誇りもあるが結局は国家に仕える国民(人間)として生きるか、そのどちらかしか選択肢がない時代に足を踏み入れつつある。帝国の体制と国民国家の体制、グローバリズムの層とナショナリズムの層が共存する世界とは、つまりは普遍的な世界市民への道が閉ざされた世界ということだ。(p.154)(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B216 『ゲンロン0 観光客の哲学』)

東浩紀は否定神学的マルチチュードの弱点(戦略性のなさ)を克服するものとして郵便的マルチチュード(としての観光客)を提出するが、それはグローバリズムとナショナリズムの中間というよりは、その両者を「ふまじめに」見物してまわるような存在(のよう)である。

グローバリゼーションから自由になるにはどうすればいいか。

それはこの「ふまじめ」さの中にヒントがあるような気がしているけれども、まだうまく消化できていない。

学生の頃に表層の戯れとしか見れなかった、狭義の建築的ポストモダニズムとどう違うのか。おそらくパッチワーク的な引用のイメージではなく、オーバーラップによる共存のイメージの先に何かがありそうな気がしている。

例えば、東浩紀が引き合いに出したネットーワーク理論の生成過程と設計プロセスを重ね合わせることによって、そのイメージに近づくことはできないだろうか。

設計プロセスを、ネットワークを編み込んでいく連続的な生成過程と捉えると、藤村氏の言う「ジャンプしない、枝分かれしない、後戻りしない」という原則も理に適っている。 また、「つなぎかえ」「近道」「成長」「優先的選択」といった操作は東氏の言う「誤配」の意味や元のネットワークモデルがランダム性によって生成されることを考えると、操作に含まれる選択には特段根拠はなくても良いのかも知れないし、意外なところ(より距離の大きいところ)とのつながりの方が効果的であるかも知れない。この辺はもう少し考えてみたい。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B218 『ネットワーク科学』)

ここで、先にオーバーラップによる共存のイメージと書いたことに対して『公共空間の政治理論』での議論を思い出した。

■鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B207 『公共空間の政治理論』

公共空間になりうる分離された空間のあいだの捉え方には二つの見方がある。

一つはあいだを、部分相互の関係を分断するもの、と捉える見方で、これが公共空間となるには、部分相互の交渉のために空間となる必要がある、と見る(分断)。

もう一つはあいだを、取り残された余地、と捉える見方で、これが公共空間となるには、内部ならざる空間を開くための余白となる必要がある、と見る(隙間)。

ここで、分離に対して重合の施策は、有効性が限られるばかりでなくこの構造を隠蔽してしまうために適切ではない。これに対し、ルフェーブルは分離の形態ではなくプロセス・はたらきを問題視すべきであり、計画化された秩序の裂け目こそが、支配的な空間秩序に変わる空間形成の拠点と成り得るとする。

限定ではなく途上、静態的ではなく現動態的・潜勢的である空間、「他なる空間」がさまざまな事物や人を集め出会わせていく力の中心的なものと成り得る。

先のゲンロンの観光客を重ねるならば、観光客が分離されたものを重合(オーバーラップ)するとみるのではなく、取り残された余地に他なる空間を生じさせる動的な存在として捉えた方が良いのかもしれない。プロセス・はたらきこそが重要であるというのは先の設計プロセスをネットワークを編み込んでいく連続的な生成過程と捉える考え方と相性が良いように思う。プロセス・はたらきを形の問題へとどうつなげていくか。その先に新しい建築の可能性が開かれている。

ここではアートと建築の関係、接近による功罪などが語られる。

自分ではアートをタイムリーに追いかけて建築との関係性を考える、という作業をあまりしてきていない(たまに気になることがあれば雑誌などを読む程度)けれども、同じように現代に向き合っている存在であると捉えれば、お互いに影響を与え合うということは当然ありそうである。

単純に並走しているというよりは、建築は具体的な目的や機能のためにつくられる分、アートの方が純粋に現代に向き合い問題を抽出しやすい反面、建築の方が具体的に人々と関わる機会が多く影響を与えやすい、というようなお互いに補い合うような関係と考えても良いのかもしれない。

僕は、アートといいうものがうまく掴めず、少なくとも建築を考える上では結構距離を置いていたのですが、アートを「既知の中の未知を顕在化し、アフォーダンス的(身体的)リアリティを生み出すこと」と捉えると、建築を考える上での問題意識の線上に乗ってくるような気がしました。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B178 『デザインの生態学―新しいデザインの教科書』)

アートを既知の中の未知を顕在化すること、とするなら、アートの分野で顕在化されたものに目を向けることは悪いことではないと思うし、建築そのものにも作用としてのアートを備えさせるというように能動的にアートを取り入れることは、おそらく、アートから自由になるための一つの姿勢のように思う。

つまり、ソーシャルの概念が登場するのはだいたいにおいて資本主義が問題を起こす時であり、資本主義が社会の問題を解決できないときに求められる避難場所に思える。(p.263)

ソーシャルについて、資本主義に対するものとして語られる。

資本主義によって解決されることもたくさんあるので、資本主義が社会問題に対して向き合っていないということではない。むしろ解決するものとしての資本主義が本来の姿ではないだろうか。問題は問題の解決に対して、資本の力に頼るか、連帯のようなソーシャルな力に頼るかのウェイトの違いであり、適否はあるだろうが、これらは善悪の問題とは切り離した方が良いように思う。

ただ、資本主義が暴走したり、行き詰まって問題の原因となっていることは否めない。それに対して、ソーシャルが避難場所になりつつある。というより、これらも対立すると言うよりは補い合うものなのだろう。これまでは、資本の力とソーシャルな力は適度なバランスで補い合っていたものが、資本で何でも解決できると誤解した結果、資本に傾きすぎてソーシャルな力が失われてしまっただけなのかもしれない。

おそらく、宮台真司の言うコモンズのようなものが日本的資本主義には欠けているのだろう。そこで、コモンズのような意識や作法をインストールするための有効な手段として、ソーシャルな活動が求められるようになってきたのだろう。

フランスでは「連帯」という社会形式自体がコモンズだと考えられてきた。だから”家族の平安が必要だ”に留まらず、”家族の平安を保つにも、社会的プラットフォームの護持が必要だ”という洗練された感覚になる。日本人にはその感覚は皆無。家族の問題は家族の問題に過ぎない。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B110 『M2:ナショナリズムの作法』)

自分の今の仕事は基本的に資本の力に基づく契約をベースとしており、依頼に対する請負という形がほとんどである。中には地元公民館の改修のような契約の形はとってもほとんどソーシャルな仕事もあるけれども、多くの仕事はソーシャルな力にほとんど頼ってはいない。

それは、コモンズのインストールに対する寄与が小さい、ということを表しているのかもしれない。

仕事の中にソーシャルな側面、コモンズのインストールに対する寄与をどうやって取り込むか。それはプレイヤーによってバランスは変わっても良い(バランスの多様性があったほうが良い)と思うのだが、その自分なりのバランスを見つけられたとき、ようやくソーシャルから自由になれるのかもしれない。

さて、ここまで、各章についてざっと思うことを書いてみた。

「求められていることが「建築」を再度つくり直すことだとするならば、それは『「建築」なきあとの建築』ではないのではないか。

「建築」なきあとの建築は「建築」であるための倫理、すなわち、批判的な視点を持ちそこにある倫理を乗り越え刷新するもの、という倫理そのものを乗り越えた先にあるのではないか。」

再びこれについて考えたいところだが、何か一つの『「建築」なきあとの建築』という正解がある、というのではないように思う。

乗り越えるというハビトゥスに対して、乗り越える以外に取りうる戦略はポストモダンの作法とでも言うべきものになるのではないか。”とりあえず”受け入れた何かを活かすことによって空間の密度、もしくは出会いの密度を高めていく。そうやって、これらの建築(を規定しているところ)の条件の上に足場をかけていきながらとりあえず考え続ける。

もしかしたら、その動的な営みの集合の中に『「建築」なきあとの建築』がぼんやり浮かびあがるだけなのかもしれない。

Guido Caldarelli,Michele Catanzaro著,増田 直紀 (監修, 翻訳), 高口 太朗 (翻訳)

Guido Caldarelli,Michele Catanzaro著,増田 直紀 (監修, 翻訳), 高口 太朗 (翻訳)

丸善出版 (2014/4/25)

例えば国民国家的空間を収束の空間、帝国的空間を発散の空間とした場合、どちらの空間を目指すか、という葛藤は絶えずある。しかし、それを単純な操作で同時に表現できるとすれば、それは大きな可能性を持っているのではないか。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B216 『ゲンロン0 観光客の哲学』)

この思いつきを少し先に進めるため、ネットワーク理論についてのイメージを補強しようと思いざっと読んでみた。

この本はネットワークの普遍性とネットワークの多重性を示すことに重点が置かれていて、多様な分野の多様な例が挙げられていた。

読んでいく中で、現れと過程、2つの側面から、建築設計のイメージを膨らませることができそうに思った。まだ論とは呼べるものではなく、ぼやっとしたイメージの域を出ないけれども、思いつきのストックとして書いておきたい。

「つなぎかえ」と「近道」に該当するような操作によってつながりにかたちを与え、空間を収束させると同時に、その操作に「成長」と「優先的選択」を加えることでフラクタル状の分布を与え、空間を発散させる。そういった操作は実際にできそうな気がするし、その操作の精度は誤配に関する思考の精度を高めることで高められるかもしれない。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B216 『ゲンロン0 観光客の哲学』)

ひとつは、収束の空間と発散の空間の重ね合わせのイメージ。

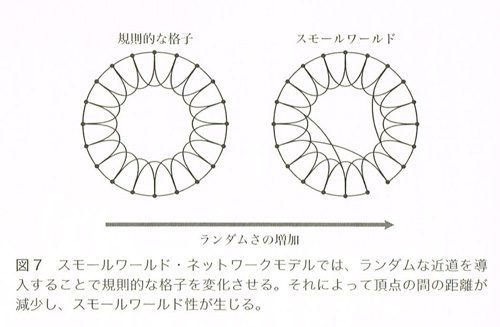

ある種のネットワークはスモールワールド性とスケールフリー性の2つの性質を併せ持つ。というより、どの2頂点間の距離も非常に小さいというスモールワールド性を持つネットワークのうち、均一性をを失ったものがスケールフリー性を持つ。と言った方が正しいように思う。

このスケールフリー性を備えたスモールワールドの近さが、視点の持ち方(均一性を感じる範囲に目線を限定し、スケールフリーなハブの存在に盲目的になるかどうか)によって、国民国家的にも帝国的にも見えるのではないか。

例えば、スピーカーから出る音は一つなのに、いくつもの音が聞こえるのはなぜだろう、と疑問に思ったことはないだろうか。音楽が、いくつもの音が重なり合成された一つの波形として記録される。再生時はそれが一つの波形としてスピーカーから出力されるはずだが、人間の耳はもとの複数の音に分解して認識できるという。

同じように、人間の国民国家的ふるまいや、帝国的ふるまいが重なり合ったかたちとして、世界・社会が不均一なスモールワールドのかたちをとる。同じひとつのかたちだけれども、人に感じ取られる際に2つの性質として分解され、視点によって国民国家的にも帝国的にも現れうる、とは言えないだろうか。

このイメージを空間の現れに重ねてみると、収束の空間と発散の空間を同時に感じる、というよりは、見方によって収束とも発散とも感じ取れるような、収束と発散が重ね合わせられたようなイメージが頭に浮かぶ。

ではどうやってそのような空間を目指すか。それは「つなぎかえ」と「近道」によって収束を、「成長」と「優先的選択」によって発散を目指す、というよりは、「つなぎかえ」と「近道」、「成長」と「優先的選択」、これら全てを駆使して収束と発散が重ね合わせられたような状態を目指すようなイメージである。

これらすべての場合において、ネットワーク全体の秩序は、頂点の集団的な振る舞い、言い換えれば自己組織化のボトムアップな過程から生じるのである。多くのネットワークは、全体の設計図がないにもかかわらず不均一性のような秩序だった驚くべき特徴を見せる。自己組織化の過程を用いることで、その理由を説明できるかも知れない。(p.106)

不均一性は、無秩序性と同じものではない。それどころか、不均一性は隠された秩序の証拠かもしれない。秩序はトップダウンの計画によって課されたわけではなく、各々の構成要素の振る舞いによって生み出されるものだ。

設計はつまるところモノの配置と寸法の決定の集積である。一方ネットワークは頂点と枝という単純な要素の集積である。どちらも、単純なものの集積が秩序を持った複雑なかたちを生みうる。

そこで、設計行為とネットワーク化のプロセスを重ね合わせるイメージが浮かぶが、それについて考えてみたいと思う。これは特に、自己組織化的な過程を重視するような設計手法との相性が良いように思われる。

そこで、(いつものように)藤村氏の超線形設計プロセス論を引き合いに出してみる。

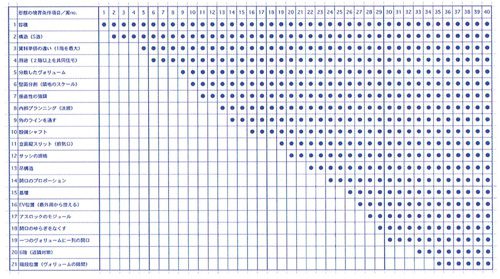

▲藤村龍至『ちのかたち 建築的思考のプロトタイプとその応用』より(p.079)

▲藤村龍至『ちのかたち 建築的思考のプロトタイプとその応用』より(p.079)

上の図は有名なBILDING Kのプロセスを示す表で、横軸が模型の世代、縦軸が発見されたルールである。

模型・案の中に時間軸に沿って次々と様々な条件が編み込まれていくのが分かるが、これを、設計に関わる様々な条件(ルール)の間にネットワークを築くプロセスだとイメージしてみる。そのネットワークのかたちが建築として出力される。

このネットワークの頂点と仮定する設計に関わる要素は物理的な要素でも概念的な要素でも、なんであっても構わない。施主の要望、法的規制、間取り、構造、規模、設備、周辺環境、予算、使われる素材、床や壁といった構成要素、施工性や技術、歴史や文化、その他いろいろ考えられる。

これらの要素はそれぞれがグループをなし、そのグループ内での頂点の接続はたやすく距離も小さい。それぞれのグループについて検討している間に、お互いに関連する部分が生じ、そこにつながりが生まれる場合もあるが、あえて距離の遠いものとの間につながりを生むように意識もする。これは「つなぎかえ」と「近道」に相当するイメージである。それほど近道の頻度を高めずともいくつかの枝によってスモールワールド性を獲得できるが、スモールワールド性のもう一つの要件、大きいクラスター係数(三角形をなす頂点と枝の多寡)、つまり近い場所でのネットワークの密度も意識されるべきである。

▲本書より(p.83)

▲本書より(p.83)

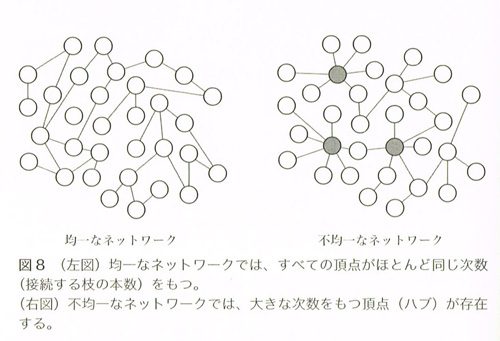

また、こうして検討していくうちにネットワークは複雑なものとなり、中には例えば、先のBILDING Kの表における●を縦に串刺すような、他の頂点との枝の多い(次数の高い)頂点、ハブが生まれる。これも自然に生まれる場合もあろうが、プロセスの中でハブとなるような要素を探すことと、その要素への接続とが並行して意識的に試みられる。これは「成長」と「優先的選択」に相当するイメージである。これによってネットワークが不均一なものとなり、スケールフリー性を獲得できる。

▲本書より(p.99)

▲本書より(p.99)

また、先のハブの存在は設計者にとっては「設計コンセプト」に相当するものとも考えられる。(下に引用した記事は考え方が近いかも知れない)

ここではハブは一つでなくてもよく、スケールフリーな存在として、様々なスケールにおいていくつもあっても良い。むしろそちらのほうが好ましいと思われる。

また、「複合」は『平行する複数の操作を含みこむような動きであり、また設計者にとっては「設計コンセプト」に相当するものの発見として報告されていた。つまり、「複合」は他の五つの振る舞いを含みこんだ「高次」な動きになっていたといえる」とあります。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B176 『知の生態学的転回2 技術: 身体を取り囲む人工環境』)

ここで、設計において、これらの性質の獲得を阻害するものは何か、少しだけ考えてみる。

例えば、前者に関しては、天井懐が考えられる。天井懐は構造や設備などの要件をクリアするために、余裕を持って設定されることが多い。ふところに余裕があれば、構造や設備その他諸々の要素間の干渉をそれほど厳密に考えずとも良くなり、要素間のネットワーク生成プロセスがスキップされる。その内部はブラックボックスとなってしまうため、ネットワークの表現にもあまり貢献しない。冗長性を取り除いていくことによるデメリットもあるが、冗長である、ということはネットワークの生成を阻害する可能性があるとも言えそうである。もしかしたら、RCラーメン構造や在来軸組工法のような、一般化された冗長性の高い工法も同様の阻害要因となりそうな気もする(実感としてネットワーク生成プロセスをスキップしている様な感触を拭えない)が、それに関してはもう少し慎重に考えてみたい。

また、後者に関しては、行き当たりばったりの設計態度が考えられる。次々と現れる条件に成り行きで対応していっても、何らかのネットワーク状のかたちを生むかも知れないが、それはランダム・グラフのような均一なもの(フリースケール性を持たない)である可能性が高く、そこに不均一なネットワークが持つような複雑な秩序は生まれがたい。ハブを生成するプロセスが欠かせないのだ。

以上のように、設計プロセスをネットワークの生成過程に重ね合わせてイメージすることはできそうな気がするし、人の耳が音の重なりを認識できるように、それから生まれた形・建築から、そのネットワークの性質をさまざまに感じ取る、ということも起こりうるのでは、というように思う。

設計プロセスを、ネットワークを編み込んでいく連続的な生成過程と捉えると、藤村氏の言う「ジャンプしない、枝分かれしない、後戻りしない」という原則も理に適っている。

また、「つなぎかえ」「近道」「成長」「優先的選択」といった操作は東氏の言う「誤配」の意味や元のネットワークモデルがランダム性によって生成されることを考えると、操作に含まれる選択には特段根拠はなくても良いのかも知れないし、意外なところ(より距離の大きいところ)とのつながりの方が効果的であるかも知れない。この辺はもう少し考えてみたい。

さらにはこれまでブログで収集してきたこと、(出会う建築に書いたことや、例えばレトリックの応用など)を、このイメージに重ね合わせることによって、より具体的な方法論とすることができそうな予感がある。が、それはまたこれから。

成瀬 友梨 (著, 編集)他

成瀬 友梨 (著, 編集)他

学芸出版社 (2018/2/1)

↑良い意味で。

昨年の2月の出版当初から存在は知っていたけれども、時期が来るまでは、と読むのを控えていた本。

正直、いろんな人が家事も仕事もバリバリこなしている様子を見せられて、打ちのめされるのが怖かったのだ。

だけれども、図書館に返却に行った際にふと目に入って、気の迷いで借りて読んでしまった。

感想を先に言うと、読んでだいぶ気持ちが楽になったし、読んで良かった。

体験談を寄せている方々の実績等を考えるとびっくりするけれども、そこに書かれていたのはこちらがへこんでしまうような”家事も仕事もバリバリこなしている様子”ではなくて、自分たちと同じように悪戦苦闘しながら家事と仕事をなんとかかんとかやりくりしている姿だった。

それは、一日24時間の限られた時間を仕事と子育てが同じように分け合っているような両立の仕方で、想像していた「深夜残業・徹夜・土日出勤は当たり前、寝ても覚めても仕事・建築のことを考えている、という働き方の延長線上の、仕事メインで子育ても卒なくこなす。」というのとは明らかに異なるものだった。

実際、子育ても仕事もどこまでいけば両立成功なのか、答えはないと思う。復帰当初はどちらも100%できないことを悩んだ時期もあった。(中略)だけど、ある時、子育てと仕事を足して100%になればいいんだと思うようになった。(p.34 萬玉直子)

最近はなんとかこういう心境に近づきつつも、時には、24時間全部仕事に注ぎ込めたら、というように、他人や別にあり得た自分と比べてしまうこともなくはなかった。

だけども、あの仕事をやっているこの人も、実はこれだけの時間を子育てに当てている中でやってるんだ。と思うと気持ちがすっと楽になったし、仕事にも子育てにももっと素直に向き合えるような気がした。(当然、その人だって他人や別にあり得た自分が存在しているのだ。。)

自分は子育てと仕事にどんな感じで向き合ってきたか。誰かの参考になれば、というより、個人的な記録の意味も兼ねて、私の『子育てしながら~』を書いておきたい。

今、うちにはこの春に中1になった長男と小4になった次男、そしてもうすぐ2歳になる三男がいる。(全員男( ゚д゚ ))

長男と次男が小さい頃は、会社努めをしていたこともあって、子どもが生まれてからも普通のサラリーマンのように過ごしていた。子育ての殆どは妻に頼っていたように思う。

それでも、3人共夜泣きがひどく、一晩中、ずっと交代で抱っこしてゆすり続けたりして、それなりに大変だった記憶がある。

仕事が忙しい時期は徹夜の合間に、数時間、寝かしつけのために戻る、みたいなことも何度かあったけれども、やっぱり妻に頼っていた部分が大きくて、帰宅した時は妻も疲労困憊していた。

(実際のところ、この頃は、一日中一人で小さい子どもと向き合うのがどれくらい大変なのか、をあまり想像できてなかったと思う。)

そして、三男。

妻が不動産屋を開業した後で、かつ高齢出産ということがあったり、自分が独立して時間の融通がきく、ということもあったりして、三男はできるだけ子育てに参加しようとしている。

妻も忙しかったり体力的にきつくなってるので、出産後1ヶ月間(産褥期)は、仕事をしながら家事のかなりの部分を受け持って妻の回復を待った。保育園に入園するまでの1年ほどは、昼は現場に出る時も連れて行って、ベビーカーに乗せながら現場確認をしたり、夜はバウンサーにのせて足でゆすりながらCADで図面を書いたりしていた。三男も夜泣きがひどかった上、前面道路の夜間工事が重なったりして、この一年はすごく長く感じた。(仕事の忙しい時期とも重なって最初の3ヶ月で10kg弱やせた。今考えるとどうやって仕事まわしてたのかわからないし、自営かつ自宅兼事務所でなければたぶん無理だったと思う。)

今は保育園のおかげで少し落ち着いてきた。

今の一日の流れは、小学校も中学校も自宅(兼事務所)から遠いため、6時半に起床し、朝食を家族で食べて7時頃に長男と次男が登校。それから布団を上げて、洗濯物をたたみ、朝ドラを見ながら三男の相手をして、9時前に妻が保育園に連れて行ったあと仕事を開始。

現場等で遅くならないかぎり17時に保育園にお迎えに行って、それから妻が調理してる間、子どもの相手をして、食事をしてから三男をお風呂に入れ、21時過ぎに寝るまで子どもの相手。

妻が寝かしつけてくれている間の21時過ぎから24時~1時くらいまでが夜の部という感じ。(夜の部は、できるだけ建築の勉強や読書、ブログを書いたり、考えたり、に使いたいけれども、忙しいと仕事せざるを得ない)

仕事は昼の部は昼食時間込みで8時間ほど、夜の部が確保できれば3時間ほど。

睡眠時間は夜の部確保したら6時間前後で、それ以外の時間(仕事のみだったら食事以外は仕事してるであろう時間)は6.5時間ほど。

イメージとしては建築を仕事にしている人にしては、仕事時間がそれなりに制限された状況だと思っていた。けれども、この本をみると同じような状況もしくはもっと制限された状況で、それでも前向きに仕事も育児もしながら活躍している、という方が多かったので、かなり励まされたし、仕事と子育て・その他で時間を分け合うのが当たり前のような生き方も目指せるんだな、と気付かされた。(この本では、具合的な一日の時間の使い方が多数紹介されているので、生活がイメージしやすかった。)

夜の部ははじめはなかなかとれなかったけれども、少しづつ確保できるようになってきた。しばらくすれば、それ以外の時間も少しづつ自由に(折り紙したり、読書したり、子どもの勉強見たり)なってくるんじゃないだろうか。

ただ、今は気持ちと時間に余裕がなくて、長男と次男とじっくり向き合えていないのが心配。

たまに、長男と二人、もしくは次男と二人(もしくは三人で)夜、散歩してみたりするんだけど、この時が今、一番ゆっくり向き合えてるかも知れないので大事にしたい。

若い頃は自分の100%をどこか一点に使い切りたい、と思っていたけれども、何かと比べることなく、自分の中の100%をいろいろ分け合って生きていけばそれでいいんだ、という生き方も全然ありだと思った。

もしかしたら、そう割り切ってしまった方が分け合ったそれぞれの密度も高くなって、総量としては150%とか200%とかそれ以上になったりするんじゃないか、という気もするし、そういういろいろ分け合っていくような生き方がどんどん当たり前になっていくんだろうな。

働き方改革じゃないけど、仕事も子育ても、仕事一辺倒の時代からどんどん意識が変わってきてるんだなぁ。仕事一辺倒の時代って要するにお母さんと子どもの時間を使って仕事だけしてなさい、というような時代だったのかもしれない。

ただ、こういう生き方をするのが良くてそうでないのは悪い、みたいになってはつまらない。いろんな生き方の幅が認められていけばいいと思うし、それを感じられる本でした。

川内の家の建て方でした。

後日、餅まきもしました。友人でもある旦那さんと記念にパチリ。

onokennote: ゲンロン0読了。前も思ったけど、哲学的な基礎知識がなくとも一冊の本として面白く読ませるのがすごいなー。伏線がきれいに回収されてゾクゾクするような瞬間が何度かあった。 [2019/04/16]

この本も面白く読ませていただきました。

とりわけ、二一世紀のこのネットとテロとヘイトに覆われた世界において、本当に必要とされる哲学はどのようなものかを考えてきた。本書にはその現時点での結論が書き込まれている。(p.007)

本当に必要とされる哲学はどのようなものか。本書ではこの問いに対する哲学的な思考が順を追ってトレースできるような形で描かれる。

誤解があるかも知れないけれど自分なりに追ってみたい。

第一章で観光客の哲学を考えることの狙いを、

・グローバリズムについての新たな思考の枠組みをつくる。

・必要性からではなく不必要性から、必然性からではなく偶然性から考える枠組みを提示する。

・「まじめ」と「ふまじめ」の境界を超えたところに、新たな知的言説を立ち上げる。

こととする。

また、第二章でも、同様に人文思想から外れた存在、「シュミットとコジェーヴとアーレントが「人間ではないもの」として思想の外部に弾き飛ばそうとした」存在として観光客を持ち出している。

いわば、今までの枠組みを書き換えるために、枠組みからこぼれ落ちているであろう観光客に着目する。

さらに第三章では世界が2つの原理(国家と市民社会・政治と経済・思考と欲望・人間と動物・ナショナリズムとグローバリズム・コミュニタリズムとリバタリズム・国民国家と帝国)に分裂し、「このままではどこにも普遍も他者も現れない」ような二層構造が示される。

そして、それを乗り越えるため、観光客の哲学へ生まれ変わりうる存在として「マルチチュード」が持ち出されるが、「ネグリたちのマルチチュードは否定神学的な存在」であるから「『帝国』の最後は信仰告白で終わらざるをえない」とされる。

ここまでが、観光客の哲学に向けての下準備である。

丁寧に思考を積み重ねながらじっくりと描かれているので、実際に本書を読めば流れがつかめると思うし、自分自身が社会で感じていることに対する背景・構造が見えたように思うので自分も何度か読み返してみたい。

また、今までの枠組みを乗り越えようとすることは、モートンが近代の枠組みから脱出しようと試みているのとも重なるように思う。やはり乗り越えるべき何かが近代から現代へと残されているのだ。

さて、いよいよ第四章で否定神学的マルチチュードの弱点(戦略性のなさ)を克服するものとして郵便的マルチチュード(としての観光客)が提案される。

詳細は本書を読んでいただくとして、個人的にエキサイティングに感じたのが、弱点を補うものとして導入された数学的モデル・ネットワーク理論の部分である。

ここで、「つなぎかえ」と「近道」の数学的操作によるスモールワールド性(大きなクラスター係数・小さな平均距離のつながりのかたち)を国民国家(先に挙げた2つの原理の前者)に、「成長」と「優先的選択」の数学的操作によるスケール・フリー性(べき乗分布)を帝国(先に挙げた2つの原理の後者)に対応して捉えているのだが、面白いのはそれが一つのモデルで2つの世界を同時に表現できる、ということだ。(前者は誤配の量、後者は誤配の質によるものとも言えそうである。)

しかし、だとすれば、それは、僕たち人間が、同じ社会を前にしてそこにスモールワールド性を感じるときとスケールフリー性を感じるときがあることを意味しているのだと、そのように解釈することができないだろうか。

そういった解釈は、このモデルなしにはなかなか捉えることが難しかったに違いない。

そして、さらにエキサイティングなのが、この複雑な表現・解釈が「つなぎかえ」と「近道」、「成長」と「優先的選択」といった単純な数学的操作によって生み出されるということである。

正直に言えば、ナショナリズムとグローバリズムを横断するような枠組みの提示とその実践可能性にも関心はある(実生活・実世界と無縁ではないと思う)けれども、2つの相反するような世界を、単純な操作によって同時に表現できる、というその可能性の方により関心がある。

富永譲が、コルの空間のウェイトが前期の「知覚的空間」から「実存的空間」へと移行した。また、例えばサヴォア邸のアブリから広いスペースを眺める関係を例にそれら2つのまったくオーダーの異なるものを同居させる複雑さをコルはもっているというようなことを書いていた。 それは、僕を学生時代から悩ませている「収束」と「発散」と言うものに似ている。 どちらかを選ばねばと考えても答えが出ず、ずっと「保留」にしていたのだけども、どちらか一方だけではおそらく単純すぎてつまらない。(このあたりは伊東さんがオゴルマンを例にあげて語っていた。) そのどちらをも抱える複雑さを持つ人間でなければならないということだろうか。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B060 『リアリテ ル・コルビュジエ―「建築の枠組」と「身体の枠組」』)

例えば国民国家的空間を収束の空間、帝国的空間を発散の空間とした場合、どちらの空間を目指すか、という葛藤は絶えずある。しかし、それを単純な操作で同時に表現できるとすれば、それは大きな可能性を持っているのではないか。

「つなぎかえ」と「近道」に該当するような操作によってつながりにかたちを与え、空間を収束させると同時に、その操作に「成長」と「優先的選択」を加えることでフラクタル状の分布を与え、空間を発散させる。そういった操作は実際にできそうな気がするし、その操作の精度は誤配に関する思考の精度を高めることで高められるかもしれない。

本書ではさらに、観光客の哲学として連帯と憐れみ、続く第二部で観光客のアイデンティティとして、家族、不気味なもの、子どもの概念についての素描が提示されているが、今回はここで終わりにして、後は本文の中から印象的な部分をメモしておきたい。(強調引用者)

シュミットとコジェーブとアーレントは同じパラダイムを生きている。彼らはみな、経済合理性だけで駆動された、政治なき、友敵なきのっぺりとした大衆社会を批判するためにこそ、古きよき「人間」の定義を復活させようとしている。言い換えれば、彼らはみな、グローバリズムが可能にする快楽と幸福のユートピアを拒否するためにこそ、人文学の伝統を用いようとしている。(p.109)

いずれにせよ、ぼくたちはいま、個人から国民へ、そして世界市民へと言う普遍主義のプログラムを奪われたまま、自由だが孤独な誇りなき個人(動物)として生きるか、仲間はいて誇りもあるが結局は国家に仕える国民(人間)として生きるか、そのどちらかしか選択肢がない時代に足を踏み入れつつある。帝国の体制と国民国家の体制、グローバリズムの層とナショナリズムの層が共存する世界とは、つまりは普遍的な世界市民への道が閉ざされた世界ということだ。(p.154)

ぼくたちはつねに、同じ社会=ネットワークを前にして、スモールワールドなかたちとスケールフリーな次数分布を同時に経験している。しかし、だとすれば、こんどは、そのふたつの経験から、ふたつの秩序、ふたつの権力の体制が生まれるとは考えられないだろうか。(p.184)

観光客の哲学とは誤配の哲学なのだ。そして連帯と憐れみの哲学なのだ。僕たちは、誤配がなければ、そもそも社会すらつくることができない。(p.198)

政治を動かすのは、お祭りではなく日常である。言い換えれば、動員ではなくアイデンティティである。連帯の理想はアイデンティティの欠如に敗れた。(p.206)

つまりは、僕がここで考えたいのは、家族そのものではなく、柄谷の言葉を借りれば、その「高次元での回復」なのである。(p.214)

しかしほんとうは、観光客の視線とは、世界を写真あるいは映画のようにではなく、コンピューターのインターフェイスのように捉える視線なのではないだろうか?(p.259)

子として思考するかぎり、チェルヌイシェフスキーと地下室人とスタヴローギンの三択から逃れることができない。ハイデガーの過ちは、彼が、複数の子を生みだす親の立場ではなく、ひとり死ぬ子の立場から哲学を構想したことに会った。子として死ぬだけでなく、親としても生きろ。ひとことで言えば、これがぼくがこの第二部で言いたいことである。(p.300)

今週は模型ウィーク。

保育園の現場用と、住宅の提案用。

立体的に捉えるのはやはり模型が一番。

だけど昔に比べたら時間がかかるようになってきた。

体力の問題もあるけれども、PC上の3Dである程度完成形が把握できるようになってきたため、出来上がりが楽しみでわくわくする、というのが小さくなってきています。モチベーションの問題のほうが大きいかもしれません。

東 浩紀 (著)

東 浩紀 (著)

講談社 (2007/3/16)

読んだつもりになっていたけど未読だったので読んでみた。

その時与えられた課題は「ポストモダンの文学」だったが、当時の筆者には、その課題のもとではどうしても肯定的な議論が立てられず、「ポストモダンでは文学は求められなくなる」としか考えられなかったのである。(中略)筒井氏より託された重い宿題をようやく終わらせることができたと感じている。本書は筒井氏に捧げたい。(p.333)

さすがに内容は面白かったのだけど、ポストモダンと向き合う著者の物語がそこにあることを知ってより面白く読めた。

さて、自分としての関心はポストモダンのさなかにあるリアリティとは何か、また、そこで物語というものがあり得るとしたらそれはどのようなものか、という点にある。

yuwagaki: 平成振り返りモノの1つと思って読んだら、とんでもなく重みのある文章だった。最後の物語化の話は特に。 吉岡忍さん「なぜ、彼は人を殺したのか」|平成 -次代への道標|NHK NEWS WEB[2019/03/15]

というツイートを見かけて読んだ記事、

■吉岡忍さん「なぜ、彼は人を殺したのか」|平成 -次代への道標|NHK NEWS WEB

それこそ、連続幼女誘拐殺害事件から障害者施設殺傷事件とか、今に至るまでの事件の加害者に聞いてみたらですね。日本、世界、人間がどんな愚かなことをしてきたか、戦争についてほとんど知らないですよ。びっくりするほど知らないです。

――平成の次の時代はどうなっていくでしょうか、またどうなってほしいでしょうか。

「妄想から物語へ」です。平成の時代の事件というのは、みんなそれぞれに加害者の側が頭の中でいろんなグロテスクなキャラクターを思い浮かべたりとか、自分の力を誇大に考えてみたりとか、妄想を起こすんですよね。それが現実化した時に事件が起きる。でもそれをどうやって物語にしていくか。物語っていうのは妄想ではなくてやはり起承転結がなくちゃいけないし、起承転結を追って、読者と他者が共有できる。自分の中にあるいろんな妄想を、きちんと他者に語れるような、他者と了解可能のようなそういう物語にしていく。それはとても大事なことだしちょっとした、それは芸術の世界に入ってくる。

我々の多くは、攻撃性が自分の中にあったとしてもすぐに事件を起こすようなことはしないんですけれども、事件を起こす加害者たちは犯行に及んでいる。それをなんとか物語にできるようにする。そのためには知識が必要ですし、他者に語る言葉が必要ですし、効果的に伝えるためには技術も必要ですし、そういう技能というものを身につけていく。そういうことが可能になれば、多分、次の時代というのは、嫌な事件がいっぱいあったこの時代を越えていけるかもしれないというふうに思っている。

ここで吉岡氏は「歴史の蒸発」と「妄想から物語へ」という2つのフレーズを提出しているが、ポストモダンな社会では歴史の蒸発は必然的帰結とも言えるし、物語の共有も困難になるはずである。

氏の言うように物語のための知識や技術、豊かな言葉を持とう、というのはよく分かるし、多くの人にとって有効な処方箋足りうるのだと思う。しかし、歴史や物語を享受する事が困難になった社会では、多くの人がイメージする歴史や物語に馴染めなかったり、そこにあるはずのレールから外れてしまう人、そういう状態で子供時代を過ごしてしまう人も多数生まれてしまう。また、そういう人の一部が加害者になってしまったとも言えるように思う。

だからこそ、氏の言う「妄想から物語へ」がより重要になってくると思うのだけれども、その間には大きな溝がある。その溝を埋めるためには、まず、そういう外れてしまった人が接続できるような物語やリアリティとはどのようなものか、その行方を示そうとする本書のような試みが必要になってくるのだと思う。

今まで、歴史と物語は教育されるもの、そこにあるものを受け取るもの、であったのかも知れないが、それをそのまま受け取ることが難しくなっているのがポストモダンの世界である。

だとすれば、まずはそこの認識を変える必要があるのではないか。

彼らの作品は、このゲーム的でメタ物語的な想像力に満ちたポストモダンの世界において、特定の物語を選ぶことはどのような意味を持っているのか、という共通の問いへの回答を抱えている。(p.282)

そこで三人目は、選択の根拠づけを断念し、とりあえずは目の前の世界を肯定することを選ぶ。(中略)一人目や二人目と異なり、あるいは「ゲームのような小説」を否定した大塚と異なり、世界の多数性の認識がこの世界の肯定を妨げるとは考えない。(p.285)

私たちは、メタ物語的でゲーム的な世界に生きている、そこで、ゲームの外に出るのではなく(なぜならばゲームの外など存在しないから)、かといってゲームの内に居直るのでもなく(なぜならばそれは絶対的なものではないから)、それがゲームであることを知りつつ、そして他の物語の展開があることを知りつつ、しかしその物語の「一瞬」を現実として肯定せよ、これが、筆者が読む限りでの、「九十九十九」の一つの結論である。(p.287)

この引用分もまた、ポストモダンにおける在り方の一つを暗示しているに過ぎないのだと思う。

だけれども、歴史も物語も別様でありえるということを知りつつ肯定とともに選択する、という能動的な態度を通じて世界と向き合ってみる。その態度によって初めて接続可能なリアリティというものがあるように思うし、その先では妄想を物語へ転換するための知識や技術、言葉が、新鮮で豊かな色彩を帯びたものに見えてくるのではないだろうか。

そして、そういった態度を肯定するような建築の在り方というものもきっとあるはずだと思うのである。

坂本 一成,岩岡 竜夫,小川 次郎,中井 邦夫,塚本 由晴(著)

坂本 一成,岩岡 竜夫,小川 次郎,中井 邦夫,塚本 由晴(著)

実教出版 (2012/3/1)

別のところで書いたけれども、読書記録には上げてなかったので再度簡単にまとめてみる。

建築構成学は建築の部分と全体の関係性とその属性を体系的に捉え言語化する学問であるが、内在化と逸脱によってはじめて実践的価値を生むと思われる。

内在化は、たとえばある条件との応答によって形が決まったりするように、外にあるものを建築の中に取り込むことだと思うけれども、それだけでは他律的すぎるというか、建築としては少し弱い。

何かが内在化された構成・形式から、あえてどこかで逸脱することによって建築は深みを増すように思う。もちろん、逸脱のみ・無軌道なだけでは建築に深みを与えることは難しい。

何かを内在化し、そこに構成を見出し、そこから逸脱する。この逸脱が何かの内在化によってなされたとすると、さらに、そこに構成を見出し、そこから逸脱する。すると、そこには複数の何かを内在化したレイヤーが重なり、そこにずれも生じることになる。

この内在化・観察/分析・逸脱のサイクルを繰り返せば繰り返すほど、建築の深みが増す可能性が高まる。

読み取る人によって程度の差はあれど、この内在化の度合い、逸脱の度合い、サイクルの回転数は図面や実際の建築物にはっきりと現れ、感じ取られるもので、その建築の出来に大きく関わるものだと思う。

ただ、実際にはこのサイクルを回すのは結構難しいと感じている。特に観察/分析の部分。

内在化・分析・逸脱のうち、内在化は普通に条件を整理して、それに対してアイデアを練っていけばある程度達成できると思うし、逸脱のために、例えば、レトリックを用いたり、予め逸脱のためのルールをインストールしておく、といった手法をとることもイメージしやすい。

だけど、逸脱の前の観察/分析の部分はかなり意識的に行わないと、なかなか発見的な分析というものはできないし、そのための時間を確保することも難しいように思う。単純につくること(内在化と逸脱)とは頭の使い方が違う気がするし、技術や知識、経験も問われるし、時間を省略しても一応の建物は建ってしまう。

この辺が課題なんだろうな。自分でエスキスチェックする能力が不足してるのだ。だけど、どうやったらいいんだろうか。

たぶん、他の人のものや、だいぶ前にやった仕事を観察/分析して意見を述べよ、と言われたらある程度はできる気がする。なので、自分の中で違う人格を用意するといいのかな。もしくは、複数の人でエスキスしあうか。

そう言えば、これまで、自分の仕事を先生や上司、その他他人に見てもらって構造化や批判をしてもらう、っていう経験が圧倒的に不足したままここまで来てる気がするなー。

このような建築の内在的な構造は、比喩的にいうならば樹木が重力や太陽との関係をその成長の原動力としていることと似ている。[…]したがって、樹木の構成にも重力や太陽を媒介した構造―そのために重力や太陽に対して常に実践的でありうるような―が内在化されているのである。これと同様、建築の構成における重力や動線を媒介にした構造は、それを無視してしまえば建築空間が成り立たなくなるがゆえに本質的であり、内在的なのである。(p016)

したがって、タイプの有効性が建築を分析することに限られてしまう。これに対して、ある構成形式の範囲で繰り返し用いられるものとして説明される建築のタイプは、逆にまだあまり試されていない構成形式の可能性を、形式的な想像力によって開くことができるので、分析のみならず創作的な思考にとっても有効である。また、タイプにおける要素の選択と配列の関係を定形として、要素を変え、配列を変えることで、慣用的な関係を強調、逸脱、あるいは違反し、その階層での構成形式を新たな文脈に位置づけ直すこともできる。これにより全体と部分の関係を不安定にしつつ、新たな均衡状態や緊張関係を見出すことによって、建築の意味作用を活性化することが、構成による修辞である。(p.019)

千葉 学 (著)

千葉 学 (著)

王国社 (2015/8/1)

基本的にはこれまでの論考を集めたもの。本のタイトルは書き下ろしのタイトルと同じ『人の集まり方をデザインする』となっている。

タイトルから抽象的な内容が多いのでは、と思っていたけど、具体的な作品をベースとした論考(もしくは解説文)が中心で、建築的思考の王道を見てるようで安心して読めた。

最近は、雑誌の作品解説文を読んでも、抽象的な問題設定からいきなり具体的なものに跳んでしまっている印象を受けることが多いけれども、それらをつなぐ、ちょうどその間が丁寧に語られている。

安心して読めることが良いことだとは限らないけれども、抽象的な問題設定と具体的なものの間を埋めることがおそらく建築なのである。

そして、自分は最後、ものへと結びつけるような思考が弱いと感じている。

問題設定からものの近くまでは寄れるけれども、最後、ものへとつながるピースがなかなか埋まっていかない。

そういう点で久しぶりに建築を強く感じた本だったけれども、結局の所は、最後のピースはその時その時に必死に藻掻き、試しながら探し続けるしかない、というのを再確認することになったように思う。

間が語られていると言っても、まず共有もしくは考えるべきは、この本のより上流のメッセージのはずなので、それについて、少し考えてみたい。

だから建築が、そこに期待されるコミュニティや社会にとって最も相応しい人の集まり方のデザインとして構想されていくことは、建築の普遍的なテーマであると思うのである。(p.12)

だからこそ、この「他者性」を計画する、という難問を克服するしか方法はないのではないかと思うのだ。極めて動物的な臭覚を頼りにした上で見えてくる人の集まり方に対する観察を深め、それを「他者性」を前提に計画する建築との相関の中に見出していく。そうすれば、単に丸いとか四角いとか、幾何学的とか有機的であると言った短絡的な類型を超えた新しい建築のあり方が、流動化する世界に便乗することのない新しい建築の形式として見えてくるのではないかと思うのだ。そうすればきっと、この動かしがたい建築が、まるでテーブルと椅子を自由に並べ替えるかのように、本当の意味で開かれた自由を獲得することになるのだろうと思っている。(p.22)

出てくるキーワードをつなげると、人の集まり方の自由が、本当の意味で開かれた自由へとつながる。そして、それは他者性を前提として見出されていくもの。となるだろうか。

人の集まり方を主要なテーマとすることによって自由と向き合う道筋をつくる、という点が自分にとっては新鮮で少し目の前が開けた感じがする。建築ならざるものに意識の中心を向けつつ建築に結びつけようとすることは、建築に他者性を与えるための方法の一つであるとも言えそうである。

建築は人の集まり方を含めた様々な自由に対して、それらをどうしても規定してしまうものだが、それを避けるにはできる限り他者であろうとすることが重要である。

それは、建築の自立性や地形性として『deliciousness おいしい知覚』の「おいしい距離感~建築の自立性と自律性」「おいしい地形~原っぱから洞窟へ」のところで考えてきたことでもある。(詳細はリンク先を)

この時参照した、青木淳氏の「原っぱと遊園地」に関して、建築討論に浅子佳英氏の『「ゲームのような建築」序説 ─── 青木淳論』という興味深い記事がアップされた。

まだ序論のβ版なので、論の続きがあると理解した上で、自分自身がうまく消化できていないので少し考えてみたい。

onokennote: 個人的には青木淳はゲームとしての建築をつくろうとしてるんじゃなくて、ゲームをするように建築をつくろうとしてるんじゃないか。ゲームは目的ではなく手段。という気がしている。 [2019/03/09]

onokennote: プレイヤーは青木淳であって、利用者はそのゲームからも自由になれることが目指されているんじゃないか(そこで遊ぶかどうかは勝手)。ルールは作り手の側に要請されるものであって、本来利用者にはその存在を意識されるべきものではないのではないか。 [2019/03/09]

onokennote: と、今は感じているけれども、もしかしたら僕の主体像の更新が遅れているだけで、利用者もゲームもしくは遊びからは逃れられないのかもしれない。 [2019/03/09]

onokennote: ただ別様でもありえた、という状況を生み出すために、(別様でもあり得る)ルールが要請されると思うのだけども、その別様でもあり得るというところにゲーム性を見るのであれば、利用者はそれを「理解した上で、なおその世界に没頭して遊ぶ」ことがポストモダンの作法なんだろうな。 [2019/03/09]

onokennote: あっ、ちょっとつながってきたかも。主体像の更新というのはそういうことか。な。[2019/03/09]

少し前にツイートしたように、ざっと読んだだけでは青木淳氏とゲームのような建築の結びつきをうまく消化できなかったのだけど、この論が青木淳氏の建築論とともに主体像の更新を図るものである、と考えると自分の中で少しつながった気がした。

それでも、まだ少しすっきりしないものが残る。

単純にこれまでのゲームを素材とした議論にあまり触れてきていないせい、ということもあると思うけれども、それはおいおい追ってみるとして、今考えられる範囲で何がすっきりしないかをもう少し考えておきたい。

ゲームのような建築は他者足りうるか。それは建築が主体の側に主体としての在り方・作法の更新を強いることになりはしないか。

また、果たしてそのような作法を持ちうるか、もしくはそのような主体としての振る舞いを導くような建築というものがありうるか。

それは時代を超えた普遍性をもちうるか、もしくはそういう普遍性は必要ない、ないしは普遍性の概念を更新すべきなのか。

いろいろな疑問が頭に浮かんでくるが、ここでふと、この疑問の形式自体が近代の枠組みに囚われているのではないか、と思えてきた。

前回読んだ本、

モートンはモダニティ、自然や世界、環境と言った概念のフレームや構造的な思考自体が失効し、その次のエコロジカルな時代が始まっていると言う。 エコロジーについて思考すると言っても、自然や環境といった概念的なものを対象とするのではなく、身の回りの現実の中にあるリアリティを丁寧に拾い上げるような姿勢の方に焦点を当て、エコロジカルであるとはどういうことかを思索し新たに定義づけしようとしているように感じた。(鹿児島の建築設計事務所 オノケン│太田則宏建築事務所 » B212 『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』)

(理解に乏しいのでおそらくだけど)モートンは「モダニティからの脱出」は可能といい、リアリティを丁寧に拾い上げるような姿勢の方に焦点を当てる。そこではあらゆるものがフラットに捉えられる。

先の疑問には、外部に主体に働きかける環境があり、その環境を改変すれば主体の側を変えることができる。そこには何らかの構造が存在し、概念のフレームを用いて解き明かすことができる。そんな思考の枠組みがあるのではないか。人間中心主義ならぬ建築中心主義とでも言えるような枠組みに囚われているのではないか。

つい、物事を構造的に捉えて建築の側からみてしまう、という枠組みから逃れるよう、(モートンの「人間ならざる存在」「自然なきエコロジー」になぞらえて)「建築ならざる存在」「建築なき建築論」とでも言えるような所からはじめて見てもよいのかも知れない。

そうすると、先に「建築ならざるものに意識の中心を向けつつ建築に結びつけようとすることは、建築に他者性を与えるための方法の一つであるとも言えそうである。」と書いたように「人の集まり方をデザインする」に戻ってくる。

建築そのものよりも、まずは主体の在り方をフラットな視点で捉えることが先決なのだ。

そう思いながら、自分の子供達の現況や未来を考えると、原っぱはますます希少になっていき、遊園地ばかりの状況を生きていくことは容易に想像できるし、かなりの部分はすでに遊園地である。

そうであるなら、原っぱを経験することも大切だけども、遊園地ばかりの状況を楽しくサーフィン(古い?)するような作法を身につける必要がある。というよりは、もはや遊園地なんて僕らにとっての原っぱくらいの存在へと脱色していきながら、そこでそこそこ楽しく過ごしていく作法を当たり前に身につけていくのかも知れない。

消化してみたいといろいろ考えてみたけれども、結局、浅子氏の主張は

自身の常識を疑い、学び続けること。 個人としても集団としても複数の世界を生きること。そしてそれを楽しみながらできる状態をつくること。(「ゲームのような建築」序説 ── 青木淳論 – 建築討論 – Medium)

この文と文の並びに凝縮されているように思う。

最後のピースがなかなか見つからないのは、まだ建築に意識が向きすぎているからかもしれないな。

(余談だけど、「人の集まり方をデザインする」が「モダニティからの脱出」に(たぶん)つながったように、現代の建築について真剣に交わされる議論のほとんどは、ポストモダンな今に真摯に向き合って生まれたものだ、というのは割と信用しています。)

以下忘備録的メモ

つまり常に特異点でしかあり得ない建築の個別性を考えながら、同時にその建築がどこにあっても成立しそうな形式性を備えていること。あるいはどんなプログラムに対しても柔軟に対応できそうな冗長性を備えているという事象を強引に結びつけることに、これからの建築の可能性を見ようとしたのである。(p.69)

つまり建築に置いても、4つ目のsite determinedはあり得ると思ったし、それは、僕が「そこにしかない形式」という言葉に託して伝えようとしていたこととほぼイコールだと了解したのである。(p.72)

常に新しいツールを発見しながら、都市や自然に対する解像度を高め、そこから得られる情報を身体化するという基本的な「技術」の研鑽が、今あらためて必要なのではないかと思うのだ。(p.146)

このような都市への構え、つまり自らのプライベートな居場所を守りつつ、その場所に住んでいるという実感を獲得するという相矛盾した欲望を両立するような住宅は、実は僕にとっての理想的な住宅のあり方に近いのではないかと思っている。(p.155)

人間の身体を尺度に地形のような建築をつくる。このようなスタンスは、実は居住環境に限った話ではなく、近代合理主義的建築、ビルディングタイプ的思考に縛られた建築を脱する新たな方法にもなるのではないかと思っている。(p.162)

篠原 雅武 (著)

篠原 雅武 (著)

以文社 (2016/12/12)

『公共空間の政治理論』を読んでから気になっている著者が気になっているというティモシー・モートンの思想を紹介するような内容。たぶん、自分も何かしら感じるものがあるだろうと思い読んでみた。

増田信吾は、私とのやり取りの中で、「空間自体の直接的創造ではなく、近代で無視されてきた、排除された雑味たちによって、空間の質や意味が激変する可能性がある」と述べてくれた。つまり、精神性の具現化としての空間への信念は、増田にはないと思われる。「空間」への信念を基礎とするモダニズムのもとでは無視されてきた「塀」や「窓」のような客体のほうが放つ、私達が生きているところへの目に見えない力を発見し、それを極力解放することのほうに、新しい建築の可能性があると増田は考えていると私は思う。(p.212)

この本を読みながら、最近SNSでよく見かける門脇邸のことが絶えず頭に浮かんでいた。

と言っても、門脇邸を実際に体験したわけでもなく、SNS等でいくつかの感想や写真を目にした程度である。

どうやら、様々なエレメントがそれぞれがそれぞれとして振る舞い、そこにいても良いと感じさせる何かを生じさせている。らしい。

モートンの思想が理解できたわけではないが、彼の言うエコロジーは自然礼賛的な環境保護思想とは全く異なるもののようだ。

モートンはモダニティ、自然や世界、環境と言った概念のフレームや構造的な思考自体が失効し、その次のエコロジカルな時代が始まっていると言う。

エコロジーについて思考すると言っても、自然や環境といった概念的なものを対象とするのではなく、身の回りの現実の中にあるリアリティを丁寧に拾い上げるような姿勢の方に焦点を当て、エコロジカルであるとはどういうことかを思索し新たに定義づけしようとしているように感じた。

それは、近代の概念的なフレームによって見えなくなっていたものを新たに感じ取り、あらゆるものの存在をフラットに受け止め直すような姿勢である。と同時に、それはあらゆるもの存在が認められたような空間でもある。

あらゆるものが概念とは関係なくただただ、そこにある。そこにあってよい。

著者はそういう姿勢や空間に自分の居場所の感覚を重ね合わせているように感じたけれども、そこで生じた見逃しそうな小さな感覚を、しつこく、丁寧に言葉にしていこうという姿勢にはとても共感する。

また、建築という概念がフレームになるとすればそれ自体がブラインドになってしまうのだろう。そうならずに建築を追い求めるというのはどうすれば可能になるのだろう。

この問いは、エコロジーという概念とモートンが目指すエコロジーとの関係にも重なる気がする。

とすると、門脇邸の試みはモートンの思想に通ずるような気がするけれどもどうなんだろう。

川内の家の地鎮祭をとりおこないました。

お母様と二世代で住まわれる家です。

楽しみです。

千葉 雅也 (著)

千葉 雅也 (著)

文藝春秋 (2017/4/11)

この本は前から気になってはいたのだけど、結構売れてる感じだったので少し距離をとったまま読まずにいました。

この本の流れで言えば、一般層に売れてるということは新しい言語との出会いは少ない(言語の不透明性が低い)だろうというカンが働いたのだと思います。(そして、それは想定の範囲内で当たっていたと思います。)

ですが、あるきっかけがあって買ってみました。

(以後、ごくごく個人的な内容になりそうです。)

先日、中学時代の同級生の忘年会があり、そこに当時の先生も参加されてたのですが、先生に「太田はこういうノリの場所はあんまり好きそうじゃないのに毎回顔をだすのが偉いな」というようなことを言われました。

自分としては楽しくて参加してるので少し意外でしたが、確かにノリを求められるような空気は苦手です。

(ノリが良くて、かつそれを眺めながら自分のテンションで参加を許されるような場所はむしろ好きです。)

自分がノリの悪い人間だとは思わないけれども、周りのノリに合わせるは苦手なのは確かです。

そんな中、世の中の流れ、というか表れとして、ノリと勢いでいろいろなことを進めたほうがうまくいくんじゃないか、と感じる場面が増えてきました。

一方、ノリに合わせるのが苦手ということや、個人事務所としての限られたリソースの配分問題もあって、自由に使える時間を読書等に当てることが多いのですが、その時、新しい何かを掴みたい、という欲求と、こんなことをしていて良いのか。机上論ばかりになるのでは、という後ろめたさとの2つの感情がぶつかりあうことが多いです。

プロフェッショナルとしてもっと勉強してもっと自分を深めていきたい、という感情と、正論とノリと勢いを見方にした方が経験含めてもっと遠くに行けるんじゃないかというような感情(「早く行きたいなら、一人で行きなさい。遠くへ行きたいなら、みんなで行きなさい」みたいなのがありますよね。)がぶつかり合う感じで、自分の中の優先順位や姿勢の問題としてうまく整理できないでいたのです。

ノることと勉強すること。あまり横並びになることはなさそうな言葉だと思うのですが、そこへたまたま紹介されたこの本がまさにノリと勉強との関係を説いているのを知って読んでみた次第。

この本で書かれている、異なる言語の新しい環境に引っ越すような感覚は経験としてもよく分かります。

建築を学び始めた頃はまったく言葉が入ってこなかったけれども、分からないなりに100冊位読んだ頃から徐々に読めると同時に考えられるようになったし、若い頃に出会ったアフォーダンスとオートポイエーシスの概念からは20年位付き合った結果新しい世界の見方、新しい言語環境にノれる様になってきました。

振り返ると新しい言語環境へ飛び込むことで得られたものはかけがえのないものだったと思います。

今は、街や都市、公共空間や大衆や空気といった社会的な目線での新しい環境・言語にノれるようになりたいと思っているのですが、その根本を眺めてみると建築やアフォーダンスなどの言葉を求めたのと同じ様な問題意識もしくは享楽的こだわりがある気がします。

本書を読むに当たっての問題意識は「ノることと勉強することに対して、優先順位や姿勢を自分の中で整理したい」というものでした。

それに対してどう答えることが可能か、考えてみたい。

まずは勉強に対して、勉強を続けるべきか否か。

結論としては続けるべき。仮固定として中断は良いが決断的にやめてしまうのは根拠をなくし他者へ絶対服従することにつながります。それは避けたい。

また、勉強するにあたって信頼すべき他者は勉強を続けている他者、すなわち仮固定を更新し続けている他者ですが、自分はできるなら信頼すべき存在でありたい。

さらに固定してしまわずに自分を変化させ続けること、動き続けられる状態を維持することが今の社会を生きていく上で必要なことだと思いますし、変化を拒むことはやがて社会的な分断へともつながります。いつでも動けるような状態は維持しておきたい。

そのために勉強し続けるという姿勢が必要なのです。

SNS等によってやんわりと可視化される境界と分離の構造。 それに対して個人としてはどういうスタンスをとるべきか。(オノケン » B207 『公共空間の政治理論』)より関連のありそうな部分

実践を通じて、分離の構造の裂け目を動かしはじめている方、さらに、そこで新しく生まれた空間が結局分離の構造へと回収される、ということを避けるための振る舞いを編み出し始めている方、の顔も何人か頭に浮かびます。

ぽこぽこシステムじゃないけど、動いているということ、はたらきそのものが重要なのは間違いなさそうな気がします。

個人的には脆弱性をどう生きるか、というのが今の課題のように思いました。

歳を重ねるにつけて、脆弱であることよりも安全である方を選ぶ傾向が強くなってきているように感じるのですが、それは、自分の生と未来を少しづつ手放してしまっているのかもしれません。

それではノることはどうか。必要があるのか、どうやったらノれるのか。

この本の来たるべきバカとは、別の仕方でバカになり直すものであり、環境に対してメタになりつつ環境の中で特異的な存在として行為するものです。

勉強によって異なる環境・言語・コードと結びついたバカ(享楽的こだわり)でもって環境の中へ戻る。

ここでは、「ふたたび環境の中へ、行為の方へ向かう―それが筋トレの比喩で言えば、勉強におけるキモさの「減量期」なのです。」とだけ書いてあり、再び環境の中へ帰れとは書いていない。

しかし、そもそも勉強は環境のノリから自由になるためのものであったし、最初に書いたような個人的葛藤はバカと来たるべきバカの間の増量期であるから必然的に陥っているものである。であるなら、キモさの減量期に入ってもよいのではないだろうか。

来たるべきバカは、環境のノリから自由になり、代わりに自己目的的な享楽的こだわり=新しいバカ=第2のノリを携えて環境の中へ帰るのだ。

自分の勉強してきたこと、勉強していることの根底には共通して、享楽的こだわりがあることも分かってきた。結局はこだわりなのだ。

ノリを求められるような空気は苦手。

↓

勉強したい欲求が強い。

↓

勉強によって享楽的こだわり=新しいバカ=第2のノリを洗練させる。

↓

環境からのノリから自由になって、第2のノリを携えて環境の中へ、行為の方へ向かう。

↓

最初は減量期でギクシャクもするだろうけど、減量に成功すれば新たなノリで馴染めるようになり楽しいはず。

これで何とか筋が通った気がする。

要するに自分はキモい時期(増量期)で、どうやら減量期に入らないといけないようだ。

同級生の飲み会が楽しいのは、小さい頃からの付き合いで享楽的こだわりのノリが認められている(もしくは歓迎されている)からなんだな。

大人になってからの付き合いを深くするにはおそらく減量期を意識的に組み込まないと難しいんだろう。

(twitter同窓生もキャラ(享楽的こだわり)から付き合いが始まってるから昔からの友達みたいな懐かしさがあるんだな。)

自分の享楽的こだわりについて、もう少し突っ込んで分析してみよう。(この本にもそのための方法が紹介されている)

また、著者のより専門的な本も読んでみたくなりました。