世界と新たな仕方で出会うために B227『保育実践へのエコロジカル・アプローチ ─アフォーダンス理論で世界と出会う─』(山本 一成)

本書と「出会う建築」論

本書はリードによる生態学的経験科学を環境を記述するための理論と捉え、保育実践及び保育実践研究を更新していくための実践的な知として位置づけようとするものである。

私も以前、建築の設計行為を同じくリードの生態心理学とベースとした建築論としてまとめようとしたことがある。

「おいしい知覚/出会う建築 Deliciousness / Encounters」

そのため本書は大変興味深いものであったが、結論から言うと、それは「出会う建築」において、今までなかなか埋めることの出来なかった重要なパーツ(何かに「出会わせよう」とすることが逆に出会いの可能性を奪ってしまうというジレンマをどう扱うか)を埋める一つの道筋を示してくれるものであった。

また、それだけでなく、保育実践に関わる本論の多くが建築設計の場面に置き換えて読むことで、その理解を深めることができるようなものであった。

(長くなったので前提の議論をすっとばすならここから。)

一回性の出会いとどう向き合うか

デューイにとって環境とは単なる教授の手段ではなく、教師と子どもがともに経験し、自己を再構成し続けるメディアである。そのメディアは、教育的状況において常に同じ教育的効果を発揮するといったものではない。メディアとしての環境は教育的状況の中でその都度出会うものであり、多様な仕方で生活を更新する。そして、教師が教育的状況において、子どもの成長についての問いをめぐらし、その環境との一回性の出会いをどのように理解するのかという課題を背負うとき、そこには人間と教育についての根本的な問いが含まれることになるのである。(p.59)

環境との出会いは一回性のものであるから、実践の場における決断のための論理にはなれない。もしくは、環境概念は意図を実現するための手段・固定的な道具である。

環境についての議論はこんな風に捉えられてしまいがちで、それによって本来の豊かさを失ってしまうという課題を抱える。そのことは、そのまま「環境を通した保育」を実践する上での現代の保育環境研究における課題へと連続する。

それは現在、環境を捉える際にも支配的な、主観と客観の二元論に基づいた客観主義心理学的な認識論が抱える問題点でもあるのだが、ここから抜け出すために、著者は保育者-環境-子供の系において生きられた環境を記述するための方法論が必要である、とする。また、それが本書の趣旨であるように思う。

同様に、環境との出会いという概念を建築の設計やデザインの分野に持ち込もうとした場合、「アフォーダンス」という言葉の多くが環境を扱うための硬直化した「手段」として捉えられていることが多いように、近代的な計画学的思考に囚われている我々も、そこからな抜け出すのはなかなか難しい。

しかし、実際の設計行為に目を移すと、それは偶発的な出会いに満たされており、その中で日々決断を迫られながら、環境との出会いとどう向き合うかを問われ続けている。引用文をパラフレーズするならば「設計者が設計の場面において、建築と人間の生活についての問いをめぐらし、その環境との一回性の出会いをどのように理解するのかという課題を背負うとき、そこには人間と建築についての根本的な問いが含まれることになるのである。」とでもなるであろうか。

手段的・計画的な思考とは異なるやりかたで、この一回性の出会いと向き合うことができるかどうか。それによって、環境との出会いに含まれる豊かさを、建築へ引き寄せることができるかどうかが決まるのである。

その際、設計行為を設計者が建築を育てるような行為だと捉えるとするならば、設計者-環境-建築の系において生きられた環境を記述するための方法論が必要である、と言えそうである。

意味付与と意味作用

「環境との出会い」を記述しようとしても、客観主義心理学的に環境のみを記述するだけでは十分に捉えることが出来ない。そのような問題に対して「出会い」を捉える実践的な論理として先行していたのが現象学である。

ただし、教育学においては具体的な教育実践に向き合う必要があったことから、現象学は、現象の基礎づけへと向かうフッサール的な超越論的考察を留保し、教育現象の「記述」の方法に限定されたかたちで導入されてきたのであるが、これによって保育学にも生きられた事実を明らかにしようとする、記述のメタ理論がもたらされた。

しかし、現象学では主観による意味付与というかたちで環境を記述し考察する。このとき解明される保育環境は、空間経験の主観的側面に限定され、文化や環境そのもの特性は背景化されるという限界がある。

これに対し、レヴィナスは「意味付与」に先立ち現前する「意味作用」としての他者というものから経験を捉えようとしたが、本書ではそのレヴィナスの批判を引き受けつつ、現象学の限界を補完するものとして生態心理学の思想をもう一つのメタ理論に位置付けようとする。

それは、

本研究は経験についての形而上学を行おうとするものではなく、形而上学的に考察された「経験」や「主観性」、「記述」といったことの意味を、現実の保育実践研究のメタ理論として捉えなおし、保育環境について問いなおそうとするものである。(p.109)

この文章の保育という言葉を設計に置き換えると、そのままこの記事で書こうとしていること、もしくは「出会う建築」で書こうとしたことに重なる。

設計行為という実践の場でふるまうための方法論が欲しいのだが、本書ではそれを環境を記述するためのメタ理論に求めているのだ。そのことについてもう少し追ってみたい。

メタ・メタ理論としてのプラグマティズムと対話的実践研究もしくは独り言

本書では現象学を否定し、代わりに生態心理学を位置づけようとするものではなく、両者を相補的なものと捉えている。両者を両輪に据えるためのメタ理論としているのがプラグマティズムである。

ジェームズによれば、プラグマティックな方法とは、「これなくしてはいつはてるとも知れないであろう形而上学上の論争を解決する一つの方法」であり、それは論争の各立場が主張する観念のそれぞれがもたらす「実際的な結果」を辿りつめてみることによって、各観念を解釈しようと試みるものである。(p.125)

要するに、ジレンマを抱える2つの考えの美味しいとこ取りをしよう、ということのように思うが、そうやって現象学と生態学的経験科学を扱おうというのが本書の意図である。(著者自身はそのうち生態学的経験科学の方に軸足を置いている)

現象学は主観による意味付与の省察によって表象的世界の記述を行う(生きられた世界の現象学的還元)。

生態学的経験科学は環境の意味作用の省察によって生きられた環境の記述を行う(環境のリアリティの探求)。

保育実践研究をひとつのコミュニケーションとして捉えると、そこには送る側と送られる側双方に経験の変容が生じることで、相互の理解が深まり、実践の理解の在り方が変化していく。保育実践研究の発展はこのようなプロセスの中に見いだされるものなのである。(p.129)

ここで、設計行為の設計者-環境-建築の系で考えた場合、保育実践研究と保育実践は批評と設計行為にあたる。ひとつの案件で建築を育てていく場面では、この批評の部分をどうプロセスの中に置くことができるかが重要なポイントになる。とくに私のようなぼっち事務所の場合、この両者のコミュニケーションは単なる独り言になってしまいうまくサイクルがまわらなくなりがちである。その時にこれらの記述のためのメタ理論が、もう一人の自分に批評者としての視点(イメージとしては人格)を与え、対話的サイクルを生むための助けとなるような気がする。

「共通の実在/リアリティ(commonreality)」の探求

アフォーダンスは直接経験可能な実在であるが、ノエマ(付与された意味)として主体の内部に回収されるものではない。それは環境に存在し、他者と共有することが可能な実在である。(p.163)

リードは環境を共有可能なものとして捉えた。「おいしい知覚/出会う建築 Deliciousness / Encounters」でも環境の共有可能性・公共性を重要な視点の一つとして位置付けたが、本書ではその公共性をリアリティを共同的に探求していくための根拠として位置づける。

共通の実在(reality)は、その価値が実現(realize)していく中で、確証されていくのである。(p.173)

以上のように、保育を「そこにあるもの」のリアリティの共有へ向けた探求として考えてみるとき、その探求を駆動しているのは、私たちが「そこにあるもの」の意味や価値を汲みつくすことができないという事実である。(中略)しかし、「そこにあるもの」は、私たちが自由にそれに意味を付与することができる対象なのではない。経験は、その条件としての環境のアフォーダンスに支えられている。(p.175)

保育は環境の中に潜在している意味と価値、そこに含まれているリアリティをリアライズしていく過程そのものと言える。

同様に建築の設計行為もその環境の中に潜在している意味と価値、リアリティをリアライズしていく過程だと言えよう。

それを支えているのは「そこにあるもの」の意味や価値を汲みつくせないという事実であるが、これは容易に見失われてしまうものでもある。

私は建築が設計者や利用者の意識に回収されないような、自立した存在であって欲しいと思っているが、設計行為はややもすると、施主や設計者の願望をかたちに置き換えただけのものになってしまうし、どちらかと言えば「そこにあるもの」の意味や価値をできるだけ汲みつくせるものにすることを目指しがちである。そしてそのような場面では、容易に汲みつくせないような意味や価値は、ないものとされがちである。

そのプロセスには、そしてそうやってできた建築物には、もはや新しい出会いで満たされる余地は残っていないし、むしろそのような余地自体が敬遠されているようにも思う。

充たされざる意味

第Ⅲ部では、具体的なエピソードを交えながら保育という実践の中で環境の「充たされざる意味」が充たされていく過程とその意味が描かれる。

実際の保育の現場では、刻々と変わる状況の中、例えば「教育的意図を実現するか、子どもの主体性を尊重するか」というような、さまざまな二項対立的な葛藤の中で、保育者として瞬時に何らかの決断を下さなければならない、ということがよくある。

リードは、自分と異なる価値観をもつ他者、自分と異なる行動のパターンを持つ他者を理解する上で、環境の「充たされざる意味」を充たしていく過程が重要であると主張する。(中略)「充たされざる意味」とは、私たちの周囲を取り巻いているが、いまだその可能性が知覚されていない情報のことを指している。(p.187-188)

他者が環境と関わる仕方を目の当たりにした際、そこで「何か」が起こっていると感じ取ることによって、理解への道が開かれる。時に保育者は、理解できない子どもの行為に直面したり、子どもの行為の意味の解釈について葛藤を抱えることがある。(中略)それは葛藤やゆきづまりという状況に踏みとどまり、その状況を探索することで「充たされざる意味」を、共に充たし発見していくという相互理解の在り方なのだといえよう(p.189)

例えば、設計者の意図と施主の意見、家族同士の意見の相違、機能性と機能性以外の価値、など、建築の設計行為の中でそういった「どちらをとるか」というような場面はよくある。そして、保育での場面と同じように何らかの決断を下さなければならない。また、保育の場がリードの「行為促進場」としての在り方を問われるように、設計行為の継続のためには設計行為の行われる場の在り方も問われるだろう。そういった場面ではどういったことが考えられるだろうか。

本書では、それに対して、「充たされざる意味」を共に充たしていく過程、もしくは保育者の実践的行為を保育-環境-子どもの系の調整として捉えることによって二項対立を克服するような関わりの在りようが示される。

そこに明確な回答が存在するわけではないが、そこで第三の道が見いだされるような場面には保育者の「感触」を見逃さないような姿勢があるように思う

エコロジカル・アプローチの役割

さて、ここで、設計を、建築における環境との出会いの一回性と向き合い、環境の中に潜在している意味と価値、リアリティをリアライズしていく過程として捉え、それを実践するためにプラグマティズムのメタ・メタ理論のもと、環境との出会いを記述する理論として、現象学と生態学的経験科学を位置づける。そのうち、環境のリアリティを探求するために生態学的な記述によって考察するのがエコロジカル・アプローチである。とした時、エコロジカル・アプローチとはどのようなもので、実践的な役割はどんなものだろうか。

その前に、こんがらがってしまったので、先に一度整理しておきたい。

建築において「環境との出会い」を考えるとき、次の2つの系があると想像していた。

・設計者-環境-建築の系 設計行為の実践の中で、現場状況や法的規制、施主の要望等も環境として捉え、建築を育てていこうとするような場面。保育の場面では、保育者-環境-子どもの系で保育者として実践する場面に相当すると思われる。

・環境-人の系 完成後の建築を人の環境として捉え、建築そのものが人にどう出会われるかを考えるような場面。保育では保育環境を子どもとの関係を考えながらどう考えるか、という場面に相当すると思われる。

しかし、前者は実際は建築が直接環境と出会うというのはいい難い。ここは、設計者-環境(建築)-人(与件)の系なのではないか、そう考えると道筋ができそうな気がしてきた。(建築を育てていこうというイメージで設計者-環境-建築と考えるのは環境を手段とするような見方が入り込んでしまっていたように思う。)

設計行為の実践の中では、人を含めた与件・設計条件の中で、建築という環境を発見的に調整していく(環境の中に潜在している意味と価値、リアリティをリアライズしていく)というプロセスを繰り返すことで、建築の中に自然と意味と価値が埋め込まれていく(埋め込んでいくのではない)。設計者はその中で自ら「充たされざる意味」を(共に)充たし、リアリティに出会おうとすればよい。

そうして出来上がった環境としての建築は、設計者が関わりを終えた後でも、共有可能な出会いに満ちたものになっているはずである。そこでの出会いのプロセスは別物なので、人が何にどう出会うかは分からないし、設計者がなにかに出会わせることはできない。しかし、それによって建築はおそらく豊かなものになるだろうし、設計者にそれ以上の事はできない。

そう考えるとすっきりしたし、この後で考えようとしていた、出会いのジレンマ(冒頭で書いた、何かに「出会わせよう」とすることが逆に出会いの可能性を奪ってしまうジレンマ)をどう扱えば良いか、という問いにも、意図せず応えられそうである。

完成後の建築に出会わせようとするのではなく、設計行為の中で出会おうとすればそれでよいのだ。私自身が、環境を手段とみなす視点からなかなか抜け出せなかったので、得られたのは個人的に大きい。

そして、その出会いを探求するための理論がエコロジカル・アプローチなのである。

であるとするならば、実践の中で、もしくは過去の実践を振り返りながら、「環境との出会い」を記述する方法を身につけていくことが設計の精度をより高めていくことにつながるだろう。

本書は最後こう締めくくられる。

繰り返すが、保育者は潜在する環境の「意味」や「価値」に出会わなければいけないのではない。ただ、「そこにあるもの」が発する可能性に耳を澄ませることが、子どもとともに生きるなかで、世界と新たな仕方で出会う力になるのである。(p.247-248)

そう、設計者は潜在する環境の「意味」や「価値」に出会わなければいけないのではない。ただ、「そこにあるもの」が発する可能性に耳を澄ませることが、設計を行うなかで、世界と新たな仕方で出会う力になるのである。

まとめ

重複もあるが、本書の中から要点をいくつか抜き出して箇条書きでまとめてみる。

・アフォーダンスを知覚することは「そこにあるもの(things out there)」のリアリティが一つのしかたで現実化(realize)すること。(p.181)

・共通の実在(reality)は、その価値が実現(realize)していく中で確証されていく。(p.173)

・環境は、確かにそこに在るが、それは同時に汲みつくすことの出来ないものとして存在している。そのことによって環境は、子どもの経験世界と保育者の経験世界をつなぐメディアとなっている。(p.176)

・複雑な保育実践の「場」を捉えていくには、環境を独立して扱わず、系の全体性を損なわない形で人間と環境のトランザクションを記述する理論が求められる。(p.184)

・自分と異なる価値観をもつ他者、自分と異なる行動のパターンを持つ他者を理解する上で、環境の「充たされざる意味」を充たしていく過程が重要。(p.187)

・環境は、保育者が子どもの育ちへの願いを込めるメディアでありつつ、常にその意図を超越した出会いをもたらすメディアでもある。(p.202)

・「充たされざる意味」を充たすことは、環境に新たな仕方で出会い、環境の理解を更新する営み。(p.205)

・「意味」と「価値」を環境に潜在するものとして捉えることで生じるのは、保育者が「環境の未知なる側面」に注意を向けていく動きである。(p.209)

・環境の「充たされざる意味」という概念は、「意味ある何かが進行している」という状況と、コミュニケーションを通してその「何か」が確定していくプロセスを記述することを可能にする。(p.213)

・エコロジカル・アプローチにおいては、記述される経験についての省察は、主観の意味付与の過程に内生的に向かうのではなく、主体に先立つ、経験を可能にした条件としての環境の実在に向けられる。(p.227)

・エコロジカル・アプローチは二項関係ではなく、「生きられた環境」の系のなかで出会うアフォーダンスを探求しようとする。その際、保育者と子どもとが知覚しているアフォーダンスの差異が探求の手がかりになる。(p.228-229

)

・環境は記述しつくせない。「そこにあるもの」は、常に私の意味付与の権限の及ばない<他なるもの>として到来する可能性をもって潜在している。(p.230)

・エコロジカル・アプローチは再現可能性に基づく科学ではなく、公共的な議論の場を開いていく保育実践の科学。(p.230)

・出会いの条件となる環境を記述するが、「出会わせる」ことのできる環境は記述できない。環境は生成体験のメディア。(p.230)

・日常の環境は、新たな出会いを可能にする重要な資源(p.231)

・環境は探求されるものであると同時に、その出会いは実践のなかで偶然性を伴って到来する。(p.231)

・日常生活における「ありふれたもの」は生成体験のメディアになることによって、「有用性」のエコノミーに回収されることのない保育実践を生じさせる。保育者と子どもが接する環境が、「そこにある」と同時に、「出会われていない」という自体は、生活のなかで日常を超え出ていく可能性を担保し続ける。(p.235)

・「有用性」基づく思考様式に回収される日常を脱しない限り、保育実践もまた「発達」の論理に回収されることとなる。しかし、生活のなかには、日常のエコノミーを超え出ていく通路を見出すことができるはずであり、保育学にはその道を照らし出す責任がある。(p.237)

・記述した環境を対象化し、手段化することは出会いという生成体験を日常性のエコノミーへと引き戻してしまう危険を常に抱えている。子どもをしてなにかに「出会わせよう」とすることは、逆に子ども自身の出会いを妨げることになりかねない。(p.241)

・より良い保育実践の探究は、身の回りに「出会われていない環境」が存在し、「そこにあるもの」が、今自分が見ているものとは異なる「意味」や「価値」をもって経験される可能性があり得るということを「気に留める姿勢」を持つことによって可能になる。(p.244)

・メディアがメディアとして立ち現れるとき、その第1の条件となっているのは、手段としての環境への関心ではなく、そのときの保育における子どもへの関心である。そして第2の条件となるのが環境の探求である。(p.245)

・環境の可能性を気に留めておくことは、環境の意図の実現の手段にするのでもなく、環境を通した保育に無関心でいるのでもない、環境に異なる「意味」や「価値」を見出す予感を備えて実践に臨むことを示している(p.245)

追:オートポイエーシス的システム論との重なりと相補性

余談になるが、本書を読んで先日読んだ『損傷したシステムはいかに創発・再生するか: オートポイエーシスの第五領域』と重なること、同じことを言ってるんじゃないか、と感じることが多かった。例えば次のような部分である。

「臨床の知」は、外部からの観察によるのではなく、身体を備えた主体としての自分を含めた全体を見通す洞察によってもたらされる、探求によって力動的に変化する「知」なのである。(p.83)

ギブソンが知覚を行為として捉え、それが「流れ」であり「終わらない」ものであると捉えている点に注意を向けるとき、(中略)ギブソンは知覚を、単なる意識でなく、「気づくこと」であると述べる。(p.171)

-意味ある何かが進行している-ということの知覚こそがほとんどの場合、そうした状況内に見出される記号的あるいは社会化された意味を確かめようとするいかなる試みにも先立って起こる。(p.188)

それ以外にも運動・動き・更新・生成・~し続けるといったはたらきを示す言葉や、「なにか」「感じ」「予感」といった触覚的な言葉も頻発する。加えて、手段や目的といった客観主義心理学的な思考を回避しようとすることにもオートポイエーシスとの重なりを感じるし、かなり近い現象を捉えようとしていることは間違いないと思う。

著者は、記述の問題を、保育実践研究というはたらきのなかに位置付けているし、個々の保育者が身につける臨床的な技術のイメージは河本氏の著書の臨床のイメージとかなり近いように思う。

なので、保育実践研究や、保育実践及び設計行為のはたらきの部分はオートポイエーシス・システム論によって記述しても面白そうである。

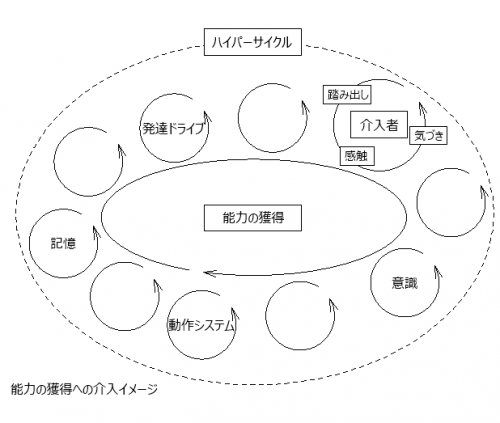

先の設計行為に当てはめるとすれば、設計の完成形を先にイメージするのではなく、設計目標のイメージを一旦括弧入れした上で、設計者-環境(建築)-人(与件)の系の中で、環境探索と批評及び環境調整のエコロジカル・アプローチ的なサイクルを「その結果として「目標」がおのずと達成される。」ように繰り返す。このエコロジカル・アプローチ的サイクルはまさしくオートポイエーシスの第5領域における「感触」「気づき」「踏み出し」といい変えられそうである。

おそらくこれらの2つを組み合わせることでよりいきいきとしたものが記述できるようになり、さらに実践的なイメージが湧くのではと思ってしまう。

昔から、アフォーダンスとオートポイエーシスは近い場面を描こうとしているのに、なぜダイナミックに組み合わされないのだろうかと疑問に思っている。

同じ場面を描くとしても、アフォーダンスは知覚者と環境及び環境の意味と価値について構造的なことの記述に向いているし、オートポイエーシスは知覚や環境の変化を含めたはたらき・システムの記述に向いているように思う。

それぞれ得意分野を活かしながらなぜ合流しないのか、不思議に思う。もしかしたら両者の間に埋められないような根本的な溝があるのかも知れないが、それこそプラグマティズムのもとに合流しても良いような気がする。

もし、著者が保育実践研究について、オートポイエーシス的な視点を加えたものを書くとするなら、読んでみたい気がするし、河本氏の著書にどういった感想を持つか聞いてみたい気がする。