青木 淳

青木 淳

王国社(2004/10)

ちょっと雑な気がするけれど、建築は、遊園地と原っぱの二種類のジャンルに分類できるのではないか、と思う。あらかじめそこで行われることがわかっている建築(「遊園地」)とそこで行われることでその中身がつくられていく建築(「原っぱ」)の二種類である。(p14)

とし、『現在において「原っぱ」が失われつつある』ことを危惧する。

普通には「いたれりつくせり」は親切でいいことだと思われている。でも、それが住宅全体を決めていくときの論理になることで確実に失われるのは、「原っぱ」に見られるような住む人と空間の間の対等関係である。しかし、見渡して見渡してみれば、住宅を取り巻く状況は、すでに「遊園地」に見られるように、空間が先回りして住む人の行為や感覚を拘束するのをよしとする風潮だろう。(p16)

この本を通して述べられていることは、建築の持つ不自由さを自覚しそれと向き合うことである。

はっきりいって設計するということは、残念ながら本来的に人に不自由を与えることなのだと僕は思う。どんな設計も人を何らかのかたちで拘束する。だから、僕はそのことを前提にして、それでも住むことの自由を、矛盾を承知のうえで設計において考えたいと思っている。それが、つまり、「いたれりつくせり」からできるかぎり遠ざかった質、ということの意味である。もともとそこにあった場所やものが気に入ったから、それを住まいとして使いこなしていく。そんな空気を感じさせるように出来たらと思う。(p172)

形式の外にいられるように錯覚することが自由なのではない。形式の中にしかいることができないにもかかわらず、その外があるとして物事を行うこと。それが自由という言葉の本来の意味だと思う。(p182)

これは、まさしく僕が感じていたことで、それをうまく言葉にしてもらったという感覚があった。

僕の場合、形式の外の存在を感じるのは『イマジネーション』の問題であり、それを感じることができるのが自由であると考えていた。

「動線体」「つないでいるもの」「つなげられるもの」

これらのキーワードで語られるのは、「つなげられるもの」に発生する近代的な「機能」による拘束であり、それからの開放の模索である。

われわれは簡単にそれらの「機能」から逃れられそうにない。

「つないでいるもの」にも「つなぐ」という機能が割り当てられていて、僕は道を歩いていて途方にくれそうになるような不自由さを感じることがある。

何か、歩かなければいけない、というように命じられている気分になるのだ。

ほとんどの空間がそのように機能によって自由を奪われている。

宮台真司が『地上90cmの目指し』と呼ぶように、地べたに座り込む行為はそういった機能による拘束から開放されようとする行為であり、僕はそれに対し「だらしない」と思うよりは同情するのである。

それは、僕たちがつくってきた空間に大きな責任があるのだ。

著者が『馬見原橋』を設計する際に「つないでいるもの」であると同時に「人が居られる場所」であること、という同時性に親近感をもつといっているが、それは「つないでいるもの」のもつ機能性からの開放を意図しているのだろう。

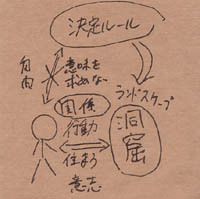

「ナカミ」「カタチ」「決定ルール」

僕が『コンセプト』のところで言い切れなかったことが書いてあり、なるほどと感じさせられた。

僕も「ナカミ」か「カタチ」かという葛藤を感じることがあるし、これからもふとするとそういう葛藤に絡めとられると思う。

ここで重要なのは「決定ルール」を「ナカミ」「カタチ」と同列ではなく、それらの上位の概念として位置づけることであろう。

それによって、「ナカミ」か「カタチ」かという葛藤から開放される。

はっきりしていることがふたつあって、それについて書いてみようと思う。ひとつは、空間のどんな決定ルールも、本当のところは、そこでの人間の活動内容からは根拠づけられるべきでないこと。つまり、どんな決定ルールもついには無根拠であることに耐えること。ふたつめは、そのことを誠実に受け入れるならば、より意識的に決定ルールに身を委ねて、それが導いてくれる未知の世界まで、とりあえずは辿り着いてみなくてはならないだろう、ということである。(p66)

この態度をとれる思想をもてるかどうかが重要である。

たいていの建築では、決定ルールが中途半端な適用になる。ある程度は形式的できかいてきだけど、またある程度は、人の心の反応を想定した経験的なものになる。こんな風にすると人はこんな感覚をもつだろう。こんな感覚をもたせたいからここはこうしよう、そんな意識が混入する。確かに人間は、歴史的にでき上がっているそうした意味の網目の世界に住んでいる。だけど、こういう作業が当然のように行われることによって、建築は人間の心をきっと不自由にする。

実際に、ぼくがある種の建築に感じるのは、それゆえのあざとさであり、お仕着せがましさだ。(p80)

僕は人気のリフォーム番組なんかを勉強になるかと思って何度も見ようと試みるが、いつも居心地が悪くなってすぐにチャンネルを変えたくなる。

テレビ番組の企画としての意図や安易な決めつけなんかがみえみえで、なんとなく押し付けがましい不自由さを感じてしまう。

かといって、僕が著者の言うような態度を貫けるかどうかは、まだ自信がないのだが。

ゲーリィの「グッゲンハイム美術館ビルバオ」について次のようなことを書いている。

これは最も恣意という言葉から遠い建築の達成であり、それがぼくたちに完璧な透明な感覚を与えているのだ。

ここでのゲーリィは、それまで誰もできなかったような、未来に属するまったく新しい実験を行い、しかもそれに成功しているように見える。行われた実験は、ナカミかカタチかという二項対立をこえてしまうような次元での、純粋で自律的な決定ルールの、オーバードライブである。(p76)

ややもすると、カタチに大きく振れ、恣意的でしかないと見られがちなゲーリィの建築に感じる自由さをうまく言い当てている。

こういう態度を貫けるゲーリィはやはりタフなのだろう。

住宅「O」についての「現象としての動線体」という解説も、僕の「自分の領域を拡大する」という感覚とかぶる部分が多くて興味深く読めた。「構成を表現を捨てること」については、複雑性を縮減することがデザインであるならば捨てなくてもいいんじゃないかと思うのだが、それについては今後じっくり考えてみよう。

いずれにせよ、意味を求めないクールな突き放したように見える視点など、これは「ポストモダン」の生き方に対する一つの姿勢の模索であるように思う。それは、言葉にするほど簡単ではなく、ゲーリィのようなタフさを要求される姿勢である。

しかし、その先に見える自由はきっと大きい。