空間と生活の中で学ぶことの大切さ B200『11の子どもの家: 象の保育園・幼稚園・こども園』(象設計集団)

象設計集団 (編集)

象設計集団 (編集)

新評論 (2016/12/22)

僕は象設計集団の建物がわりと、いや、かなりスキです。

ゲストに象設計集団の町山一郎を迎えて1982年に建てられた小学校を紹介する。 前に象の本を読んだときのように、ため息が出っ放しだった。 やっぱり豊かである。 これが建築なんだなぁとつくづく思う。(オノケン【太田則宏建築事務所@鹿児島】 » TV『福祉ネットワーク “あそび”を生みだす学校』)

その人間臭さというか言葉にならないほどの豊かさにくらくらします。

そう言えば、笠原小学校では「まちの保育園」と同じことを35年ほども前に建築として成立させています。

また、設計の際『まちのような学校学校のようなまち』というコンセプトを建てたそうだ。 宮台はまち(家・地域)の学校化を問題点として指摘するが、それとは逆に、ここには学校の中にまち(家・地域)が流れ込む構図が見てとれる。(オノケン【太田則宏建築事務所@鹿児島】 » TV『福祉ネットワーク “あそび”を生みだす学校』)

そんな象のこんな本が出てるなんて知らなかったので、とっても楽しみにしていました。

さて、象の保育施設に対する思いとこの本の構成は「はじめに」の以下の文章によく表れているように思います。

なかでも保育園・幼稚園・こども園は、就学前の子どもたちが毎日、昼間の大半の時間をすごす場所であって、保育のあり方と同じくらい、建物と庭のあり方、街とのつながり方が子どもに及ぼす影響ははかりしれません。

子どもが大人になって思い返す時に、この場所の思い出が、なつかしい心温まる風景になっていってほしいものです。

本書は、私たちが保育者とともにどんな思いで設計に取り組んでいるのか、そして出来上がった「家」の中で、子どもたちはどういう暮らしをしているのかを紹介しています。

さらに、保育の実践と研究にたずさわる専門家から、空間が保育に果たす大切さについて語って頂いています。(p.002-003)

11の子どもの家

象は保育施設のことをおおきな「家」と呼んでいるのですが、この本ではそんな「11のこどもの家」が紹介されています。

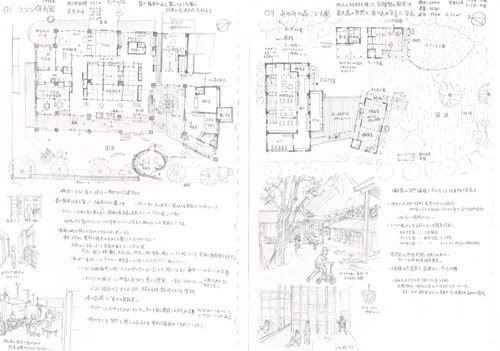

設計事例は内容を理解しプランを頭に入れるため、また、後でざっと見返すことができるように、一つの事例を一枚のノートにまとめるようにしています。

そうしていくと、北は北海道から、南は屋久島まで、気候や敷地条件、園の思い等、さまざまな条件に対しそれぞれの形で応えていることがよく分かります。

特に、庭との関係性を親密なものにしたり、園舎をまちや村のように捉えるところに象の特徴があるように思います。

また、木造建築のスケール感を取り入れるために、保育室を全て1階に配置し木造としているものが多かったですが、敷地が限られていて耐火構造にする必要がある場合、園庭との関係性とともに、木造の親密さをどう取り入れるかは、敷地他条件に合わせてその都度考える必要がありそうです。

(って、屋久島にもあったんですね。身近なところにありながら知らなかった・・・。機会を見てちょっと見てみたいです。)

この本の終盤では4人の専門家が「保育と空間」について語っているのですが、どれも密度が濃く興味深いものでした。

それぞれ印象に残った部分をまとめてみます。

「小さな学校」から「大きな家族」へ

宮城学院女子大学教育学科教授の磯部裕子氏は、保育施設の歴史的背景を辿りながら、日常生活(暮らし)から学ぶ保育空間の大切さについて語ります。

明治初期、家族はいわゆる大家族で、そうした家族と地域コミュニテイによる暮らしの中に子どもたちも生きていました。その暮らしの中には、緩やかで無意識な「教育」があり、子どもたちはそこで生きることの知恵を身につけていきました。

そんな中、幼稚園は、日常的な生活では学べない抽象的な知識を学ぶ場、「小さな学校」として誕生し、機能しました。

そして保育施設は、計画的かつ合理的な教育実践の場としてつくられた学校空間―無機質で四角く、管理しやすい空間―と同様の保育空間が良しとされ、定着されることになります。

一方、現在、家族は大家族から核家族となり地域コミュニティの中で孤立化しています。地域の中の日常で当たり前に行われていた、ゆるやかで無意識な教育は失われてしまい、その機能を保育施設が担うことを期待されるようになってきました。しかし、依然として保育施設は「小さな学校」としての合理的空間のまま提供され続けています。

そこで著者は

学校の「乳幼児版」を提供し続けることを見直し、子供時代に本当に「相応しい生活」を取り戻していくことが必要なのではないかと思います。そのヒントとなるのが、かつて日本のどこにでもあった地域コミュニティや大家族が為しえていた「教育」です。決して、時間を巻き戻してかつての生活に戻るべきだというのではありません。むしろ、そのような社会に立ち戻ることは、もはやありえない時代であるからこそ、生きること、暮らすこと、遊ぶことにこだわった子どもが育つ場―それは、学校の乳幼児版としての「小さな学校」ではなく、かつての地域と大家族の機能を内包した「大きな家族」―を”意図的に”構成する必要があるのではないかと思います。

彼らの日常から分断された教授空間としての「保育施設」ではなく、生活そのものの子どもの「居場所」へ、子ども自身が本当の意味で「生きる力」を学ぶ場としての居場所づくりを急ぐ必要があります。

無機質で管理的な空間としての「小さな学校」から、心地よい暮らしの場としての「大きな家族」へ、そこで本物の「知」を得るための豊かな学びの場としての保育の環境への転換が求められているのです。

と提言します。

何もしないで過ごすことを選べることの大切さ

和光保育園園長の鈴木まひろ氏は子どもが自主的であれる場について語ります。

子どもが目を輝かせるのは、保育者主導の活動ではなく、自分で仲間を選び、場所を選んで、自分がやりたいことで遊んでいる時間です。さらに、遊びの間の何もしていない時間が貴重であって、子どもが姿を隠せる場所、籠れる場所も必要です。

著者は

いつでも元気ではなくて、子どもだって、何もしたくない日もあるんです。子どもの状況を読みとって対応していくことが保育者には求められています。そういうことを考えると、建物がいかに重要か、建てる前に考えておかなくてはならないことがたくさんあります。

生活しながら学ぶことはたくさんあります。便利なものよりもひと手間あることのほうが学びも豊かになり、身に付きます。生活者の一人として、子どもの出番が生まれるような手仕事のローテク文化を、いかに生活の場に残せるかです。

というように述べます。

自由な遊びと挑戦の場としての園庭

川和保育園園長の寺田信太郎氏は、生きる力を育てる園庭について語ります。

園庭では多少の怪我も含めて、こどもたちの自由な遊びと挑戦を尊重し、見守る保育を実践しています。そこで子どもたちは人として生きる力、社会で生きていくための力を学びます。

(川和保育園に関しては『ふってもはれても: 川和保育園の日々と「113のつぶやき」』で改めて取り上げたいと思います。)

子どもの育ちを支える濃淡のある空間

関東学院大学子ども発達学科専任講師の久保健太氏は育ちの場と濃淡のある空間について語ります。

著者が訪れた美空野保育園では、子どもたちが自由に遊んでいながら、ゆったりとした時間が流れ、保育者に強要された落ち着きのフリをした押さえ込みではない、確かな落ち着きがあった。そして、その秘密は空間が持つ「濃淡」にあるのでは、と語ります。

濃淡のある空間と均質な空間で考えたとき、学校の教室のような均質な空間では、どこで遊びこめばいいのか、どこでくつろげばいいのか、それがよく分かりません。

一方、濃淡のある空間では、いろいろなスペースがあり、一人になることも出来るし、ダイナミックに遊ぶことも出来ます。そこでは、場所と機能が一対一で対応するのではなく、場所と気分が一対一で対応しています。そのような空間では、営みとともに移ろう気分にしたがって、濃淡を行き来しながら自由に過ごすことができ、そこに学びが潜んでいると言います。

また、そうして気分に応じて濃淡を行き来することは、他人の自由を尊重し合うということの学びにつながります。

そして、空間を自ら意味づけできることの大切さについて語ります。

自分で意味づけるからこそ、その場所の意味が、自分にとっても重要な意味を持ちます。肝心なのは、こうした意味付けを一人ではなく共同で行うという点です。つまり、自分で意味づけるのではなく、”自分たちで”意味づけるのです。

濃淡のある空間は、自分たちで空間を意味づけていくことを可能にします。だからこそ、落ち着いた暮らしをもたらすだけでなく、自由を尊重し合い、学びを尊重し合うことができるわけです。こうして濃淡のある空間は、人の育ちを支えています。

ここでの空間の濃淡という言葉は塚本由晴氏が言った「空間の勾配」というものとも関係づけられるように思います。以前読んだときにはあまり理解できていなかったですが、今なら人と空間をより関係づけて理解できそうな気がします。

屋久島で受けたカルチャーショック

4人の専門家は共通して、子どもが日々の暮らしの中で、自由に遊ぶことによって得られる学びについて語られていたように思います。

こんな時、屋久島に移住した時のカルチャーショックのようなものを思い出します。

僕は、中学一年の秋まで奈良県の五條市というところで過ごし、その後屋久島に移住したのですが、屋久島の子どもたちは、学校の掃除や遊び一つをとっても、自発的というか当たり前にというか、自分で考え行動しているように見え、それが妙に大人びて見えました。一方自分は、大人と子供を分け、半ば反発的に自分を子どもの側に位置づけていたのが、まさに子供っぽく感じて、そこに思春期特有の劣等感に近いものを感じたことを思い出すのです。

奈良にいた時もそれなりに田舎で、自然の中で育ったように思うのですが、島の子どもたちは、自分で鰻を獲ってさばいたり自然の中で遊び、家や地域の中で仕事を手伝ったりする機会も多く、自然と「大人」と同じように育ったのだと思いますが、それまでの自分はやはり「子ども」として育ったのだと思います。(僕も、その後父の始めた農業を手伝ったりすることで、さまざまな事が学べたように思いますし、今まで、その経験に何度も助けられたように思います。)

こんな経験もあって「生活の中で学ぶこと、それが失われつつあること」に特に関心をもったり、象の建築が好きだったりするのかも知れません。

[ 追伸 ]

読書記録200冊目達成しました!