原理・原則と強度について

原理原則だけでは息が詰まってしまう。

例えばコルビュジェは周りに原則を説いたけど、その原則を遵守すれば建築的強度が得られるかと言うとそうではない。

当のコルビュジェは原理・原則を超えた自由を愛したように思う。

それによってしか強度は得られないのではないだろうか。

原理原則だけでは息が詰まってしまう。

例えばコルビュジェは周りに原則を説いたけど、その原則を遵守すれば建築的強度が得られるかと言うとそうではない。

当のコルビュジェは原理・原則を超えた自由を愛したように思う。

それによってしか強度は得られないのではないだろうか。

建築によって自由を得たいというのが僕の基本的な考えなのですが、最近、青木淳の本を読み、この点について共感する部分が多かったので、ここで一度考えをまとめてみようと思う。

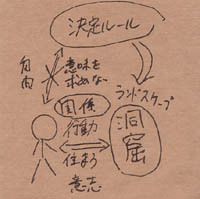

青木淳のいう「原っぱ」というキーワードは、僕の中では「洞窟」という言葉であった。

例えば無人島に漂着し、洞窟を見つける。

そして、その中を散策し、その中で寝たり食べたりさまざまな行為をする場所を自分で見つけ少しずつその場所を心地よく変えていく。

そこには、環境との対等な関係があり、住まうということに対する意志がある。

それは『棲み家』という言葉で考えたことだ。

青木淳が言うように建築が自由であることは不可能なことかもしれない。しかし、この洞窟の例には洞窟という環境がもたらす拘束と、そこで行うことがあらかじめ定められていないという自由がある。

その両者の間にある『隙間』の加減が僕をわくわくさせるし、その隙間こそが生活であるともいえる。

洞窟のように環境と行動との間に対話の生まれるような空間を僕はつくりたいのである。

そう、人が関わる以前の(もしくは以前に人が関わった痕跡のある)地形のような存在をつくりたい。

建築というよりはをランドスケープをつくる感覚である。

そのように、環境があり、そこに関わっていけることこそが自由ではないだろうか。

何もなければいいというものでもないのである。

青木は『決定ルール』を設定することで自由になろうとしているが、これは『地形』のヴァリエーションを生み出す環境のようなものだと思う。

『洞窟』はある自然環境の必然の中で生まれたものであろう。その環境が変われば別のヴァリエーションの地形が生まれたはずである。

その『決定ルール=自然環境』によって地形がかわり、面白い『萌え地形』を生み出す『決定ルール』を発見することこそが重要となる。

ただの平坦な(それこそ気持ちまでフラットになるような)町ではなく、まちを歩いていて、そこかしこにさまざまな『地形』が存在していると想像するだけでも楽しいではないか。

もちろん、その『地形』とは具体的な立体的構成とかいったものでなく、もっと概念的なもの、さまざまな『可能性』のようなものである。

『原っぱと遊園地』を読んで考えたのはこういうことだ。

(新しいことは何も付け加えていないのだが)

ここらへんに、建築的自由へ近づくきっかけがあるように思う。

また、その『地形』には『意味』や意味の持つわずらわしさは存在しない。

そして、またもや『強度』というのがキーになる気がする。

哲学とは何かいまという時代は、どのような時代なのだろうか。そして、いまという時代の中で何かを真剣に考え抜いたり、何かをしようとしてその行動の指針を探したりするときに、よりどころとなるもの、よりどころとすべきものとは、どのようなものだろうか。あるいは、よりどころがあると考えたり、よりどころを求めたりする発想そのものが間違っているのだろうか。ではそれならば、(よりどころがないことも含めて)そこで確かなものと、声を大きくしていえることとはなんなのだろうか。(p8)

この本はこういう書き出しで始まる。

デザインの「強度」というものを考えたくて、ドゥルーズに関する分かりやすい著書を探していたのだが、「解けない問いを生きる」という副題とこの書き出しに惹かれて図書館から借りてきた。

テーマが今の僕にあってたのと(というよりこの時代のテーマなのだろうが)、なんとなく、一般うけのしそうな副題や前書きが、僕にも理解できそうな雰囲気を出していた。

おそらく、著書は難解なこの哲学者を分かりやすく論じるために、かなりの部分をはしょって、意図的にある部分をクローズアップしているのだろう。

そのかいあってか、なんとなくドゥルーズの「卵」「流れ」「生成」ということで言いたいことがぼんやりとはイメージできたような気がする。

僕は、哲学研究者ではないので、ドゥルーズを正確に理解する必要があるわけではなく、そこから、何らかのものを見つけられればよい。

おそらく、最も重要なことは「中心」や「固有性」「私」または「システム」といったものに問いが回収されないということだろう。

「私」「他」という二元論的な設定そのものが西洋的な不自由な見方の気もするが。

個体とは、揺らぎでしかありえず、不純でしかありえず、偏ったものでしかありえず、幾分かは奇形的なものでしかありえない。揺らぎであり、不純であり、偏っていて、幾分かは奇形であること。だからこそ、世界という問いをになう実質であるもの。それをはじめから、そのままに肯定する倫理を描くことが要求されている。実際にそれは、生きつづけることの過酷さをあらわにするものであるといえるだろう。なぜならばそれは、死の安逸さも他者による正当化も、正義による開き直りもありえない、変化しつづける生の流れを肯定するだけの倫理としてしか描けないのだから。(p107)

流れの中でそれぞれの個体が問題を創造、デザインしながら「かたち」を連続的に生成していき、自ら流れとなっていくさまが、なんとなくではあるがイメージできた。

その流れをあくまで流れとして捉えある一点で固定してしまわない、そんな流動的な態度こそ大切であろう。

ある、決まった解答があらかじめ存在しそれを探そうとするのではなく、その流れの中で「問題を創造」しながら流れていく。

それは、全く異なるベクトルであり、そこには自ら物事を生み出していく主体的な自由がある。

それは、「意味」に回収されずに意味をデザインしていこうとするボルツの著作に共通する部分がある。

人間にはよりどころが必要かもしれない。

しかし、そのよりどころを「受動的に与えられるもの」「すでに存在するもの」として「探す」のではなく、能動的に自ら「生み出す」「編み出していく」というように、ベクトルを変換することにこそ「自由」の扉を開く鍵があると思う。

この本でクローズアップされていた、「流れ」や「生成」、個体やシステムの考え方は、「オートポイエーシス」に通ずる。

一度、河本英夫の本を読みかけて途中で断念していたが、余裕のあるときにでも再チャレンジしてみよう。

また、「強度」がドゥルーズの文脈の中でどう現れるのかは分からなかったが、一度『差異と反復』あたりに挑戦してみるか。痛快な「ぶった斬り」を期待して。

二川幸夫/インタビュー(A.D.A EDITA Tokyo)1995.07

二川幸夫/インタビュー(A.D.A EDITA Tokyo)1995.07

学生のころにおそらく僕が始めて買った作品集です。

建築を意識し始めたころに、安藤忠雄とコルビュジェにはまったのだが、これは当時の関西の学生の通過儀礼とでも言えるようなものだったと思う。

――閉鎖的な大学だったので、当時のほかの大学のことは実は知らないが――

当時は、世界を旅したエピソードや、元プロボクサーで、独学で建築を学ぶという遍歴に、そして建築に対する実直さに素直に魅かれたものである。

冒頭のインタビューを読み、何度初心に戻れたかわからない。

しかし、建築を学び始めてしばらくすると、その実直さが急に照れくさく感じてしまい「安藤忠雄」に興味のないふりをはじめ他の興味の対象を必死に探し始めるのである。

「安藤忠雄」的なものをとりあえず脇において、他の可能性をいろいろ考えたりもしたが、そういう見栄をはるのをそろそろ辞めて、いいものはいいと思っていいのでは、と考えるようになったのは割合最近のことである。

「安藤」的な姿勢、実直にモダニズムを突き詰める姿勢から生まれる、バカ正直にみえる安藤忠雄の建築は、類まれな「強度」を持ち、建築物としての存在意義を確保しているように思う。

方法はどうであれ、それこそが大切なのではないか?

『負ける建築』を書いた隈研吾でさえ「強度」を口にする。宮台真司もしかり。

「強度」という概念はドゥルーズからの言葉だろうが、実は僕はよく理解していない。

しかし、なんとなく今でもキーとなりうる概念の匂いがする。

今後の興味の対象である。

ちなみに、この作品集で好きだったのは、成羽美術館で、アプローチの構成にくらくら来た。