車輪の再発明とリアリティ B293『空想の補助線――幾何学、折り紙、ときどき宇宙』(前川淳)

珠玉の数理エッセイ集

著名な折紙作家であり、天文観測のエンジニアでもある著者によるエッセイ集。

折り紙と幾何学にまつわるすばらしいエッセイが詰まっていて、あと数篇未読のものがあるが読み終わるのがもったいない。

著者の引き出しは折り紙と天文学のみならず歴史や文学、絵画など幅広く好奇心に満ち、教養の深さを感じさせるが、それでいて謙虚で落ち着いた人柄を感じさせる文章。このような本を純粋に読み物として楽しむのは久しぶりかもしれない。

車輪の再発明とリアリティ

この本は昨年の12月に出版されたのだが、ちょうどそのころに「折り紙と幾何学」をテーマに日置市の「青少年のための科学の祭典」に出展することになったため、嬉々として購入した。

その科学の祭典は昨日無事出展完了し、その後出展メンバーで反省会をした時に、テンダーさんから「車輪の再発明」とリアリティというような話が出た。

「車輪の再発明」に関して、ちょうどこの本で読んだところだったので、その部分を抜き出してみる。

科学や技術に限らず、あらゆることが歴史の積み重ねの上にあるのは当たり前なのだが、時にそのことは忘れてしまう。ある意味では、忘れたほうがよいこともある。たとえば、ソフトウェアエンジニアリングの世界では、同じ機能を持つものはできる限り再利用することが効率的な開発の基本で、すでにあるものを一からつくりあげることは、「車輪の再発明」として揶揄される。既存のものは所与のものとして、第二の自然のように扱えばよいとされるのだ。しかし、すべての細部を一から理解する必要はないとしても、自分がどこに立っているのかを知ろうとすることは重要だ。(p.107)

今回、子どもたちとワークショップをしてみて、「自分がどこに立っているのかを知ろうとする」意識が薄く、ずっと答えを与えてくれるのを待っているような印象を受けることが何度かあった。

(それは、珍妙な格好をした大人を前にして縮こまっていただけかも知れず、私の力量による部分が多々あったかもしれない。今度このような機会があったら、ツカミのギャグ的なものを準備しておいた方がいいのかも。それはそれでハードルが高いけれども)

この辺の話をこれまで考えてきたアフォーダンスの文脈で考えてみる。

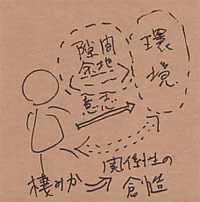

アフォーダンスは、「環境が動物に対して与える意味や価値である」と、環境が一方的に動物(人間)に情報を提供しているように誤解されがちだ。(特にデザイン的な文脈で)

しかし、実際には、アフォーダンスを獲得する前提として、まず、環境に対する働きかけとしての探索がある。また、環境の中から意味を見出すような嗅覚(技術)も必要だ。

<意味>と<価値>は環境内にある外的なものであって心の中の内的なものではない。<意味>はアフォーダンスを特定する情報であり、その探索的活動・知覚の動機となる。<価値>とは情報によって利用可能となった<意味>を実際に利用した結果として得られるもので、遂行的活動・行動の動機となる。動物はアフォーダンスを意識し行為するために<意味>と<価値>を求めるのである。また、ヒトなどの社会的動物はその意味と価値を共有することが可能となり、集団で意味と価値を求める。そうした動機づけの集団化は文化と技術と言える。それらもまた新しい選択圧を受け洗練されうる。(オノケン│太田則宏建築事務所 » ギブソンの理論を人間の社会性へと拡張する B187『アフォーダンスの心理学―生態心理学への道』(エドワード・S. リード))

環境の中に何かしら「意味」の可能性を嗅ぎ分け、能動的に探索することで、何かの「価値」を得る。知覚はその運動性の中にあるのであり、静的で単独・受け身なものなのではない。

動物はそのサイクルを繰り返すことで命をつないでいくし、であるからこそ、その運動性の中に環境とつながっている、もしくは生きているというリアリティが宿る。(そこにある種の実感が宿るのは、生きていくために必要であるため生命の歴史の中で身につけたものだろう)

しかし、いつも「価値」あるいは答えだけを与えられ受動的にそれらを摂取するだけでは、そこにリアリティは宿り難い。何より、「意味」の可能性を嗅ぎ分けるための嗅覚も、探索するための目も、価値を得るための身体性も育たない。

そうなると、ますます受動的にならざるを得なくなる。知覚するには、もしくは世界とつながっているリアリティを得るには技術が必要なのだ。

子どもたちに、その「リアリティを掴みに行くぞ」という能動的な姿勢と技術の不足を強く感じたのだが、生きるために必要な基本的技術を持たせないまま大人にさせてしまってもよいものだろうか。

テンダーさんは、先程のソフトウェアエンジニアリングの文脈と同じような意味でライブラリーという言葉を使っていたけれども、あらゆるものがライブラリー化していく世界では「車輪の再発明」をしないでもよいエリア、すなわち探索の余地のないエリアが世界の多くを覆って生き、リアリティを得る機会が失われていく。

そのような世界では、あえて「車輪の再発明」のタブーを犯してでも世界をこじ開け、リアリティを掴み取るための技術を身につける機会を取り戻すことが必要なのではないか。私はテンダーさんの話をそのように解釈した。

それに対して、私は最近、「遊び」という言葉をキーワードにしている。

私は今のところ「遊び」を「ある特定の部分での解像度を高めて、世界とのキャッチボールをしながら探索と行為のサイクルを高密度でまわすこと」と捉えているが、そのような遊びの機会と、その技術を身につけるための機会を大人が奪わないことに意識的であるべきではないだろうか。(その点で、今回の私のワークショップではお膳立てをしすぎた感が強く反省点が多い。)

おまけ

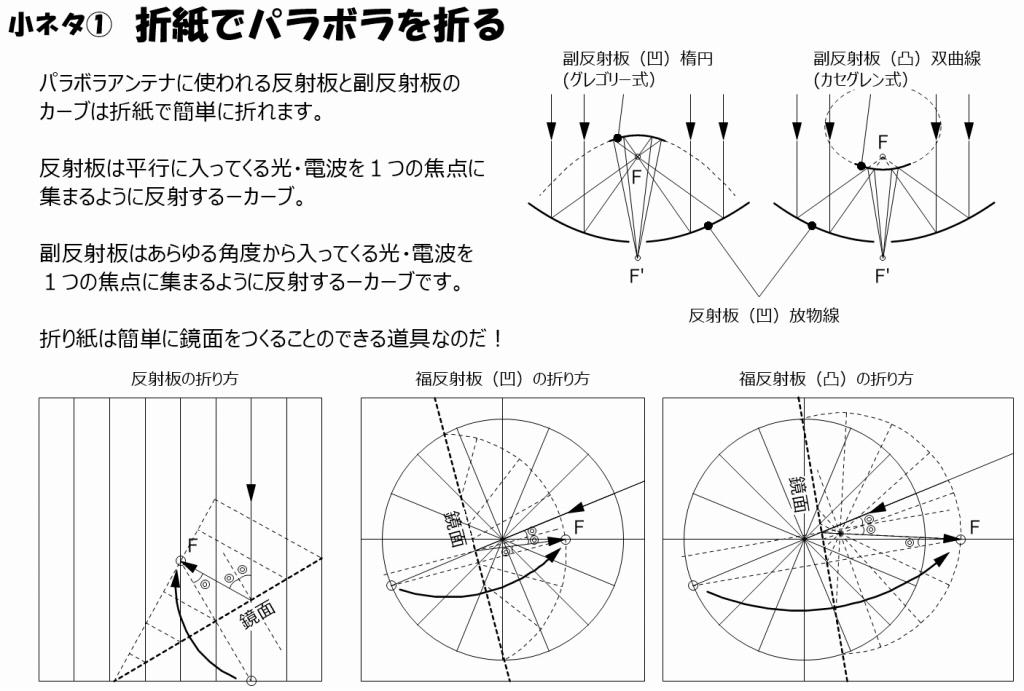

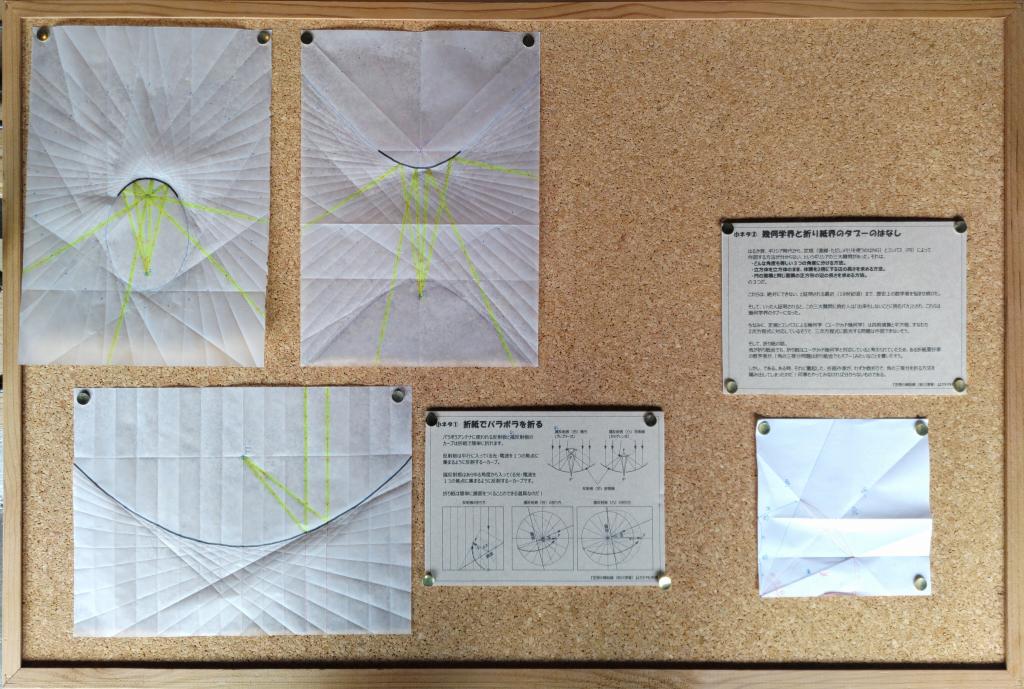

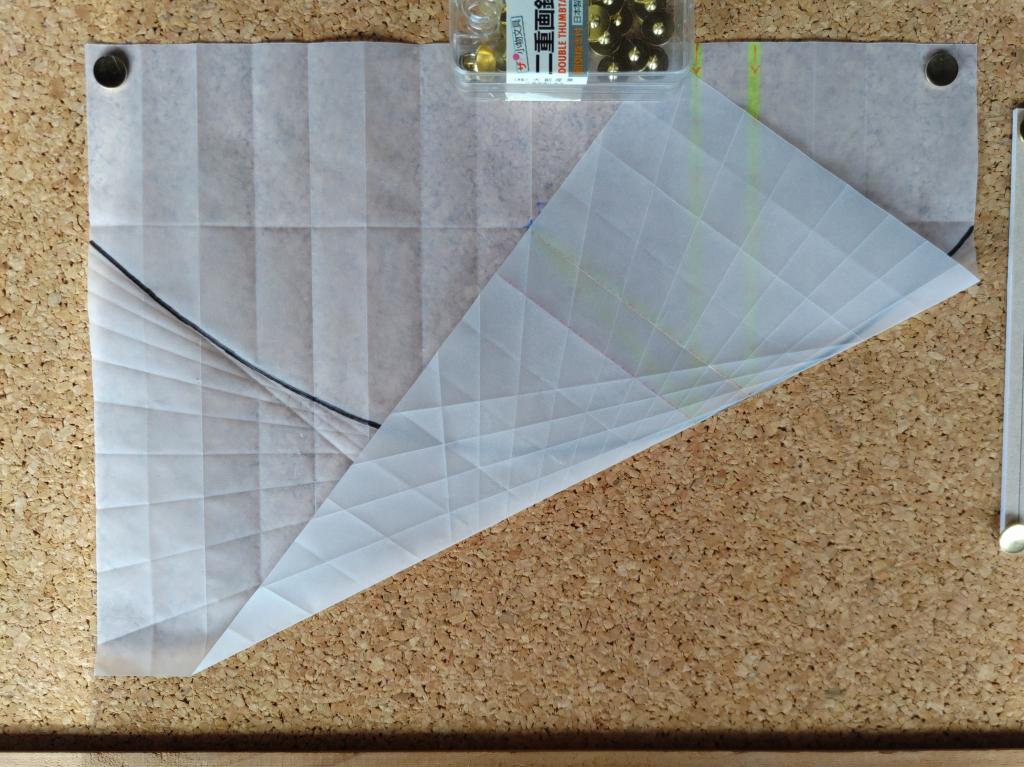

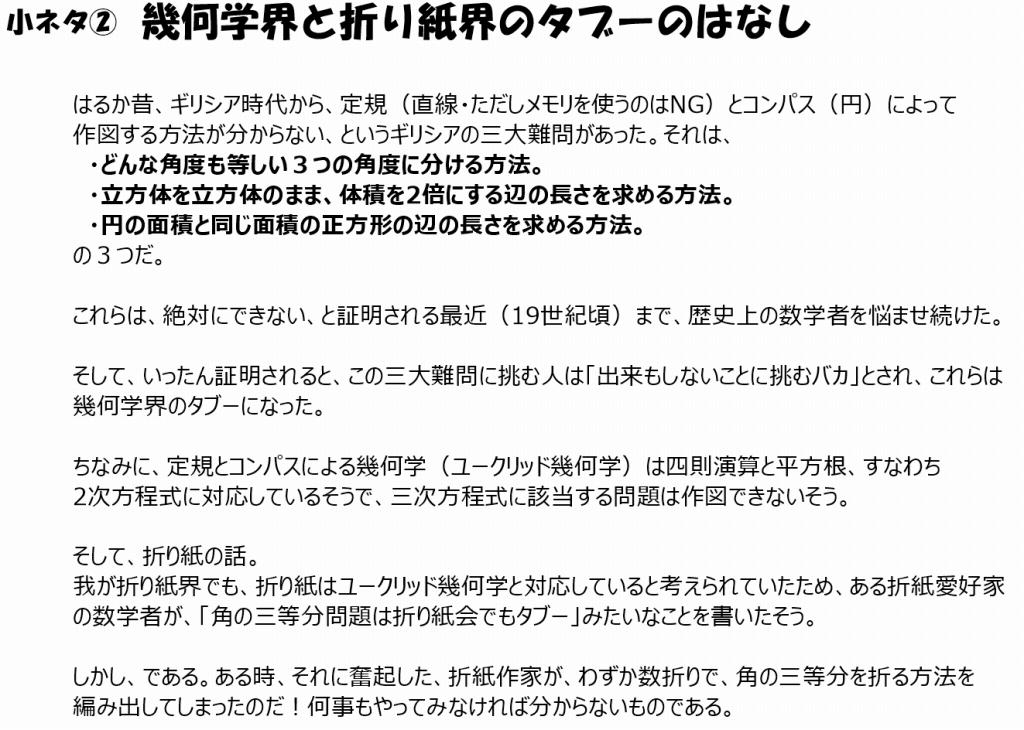

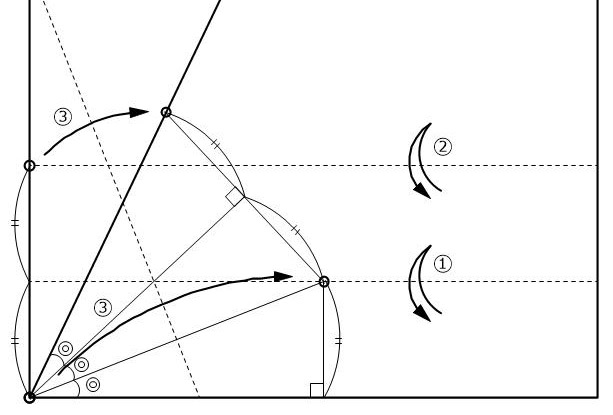

今回、「青少年のための科学の祭典」で本書から小ネタを拝借した部分を紹介する。(展示用にかなりデフォルメしているので、内容についての責は私にあります。)