開かれているということ B301『生きていること』(ティム インゴルド)

ティム インゴルド (著), 柳澤 田実 柴田 崇, 野中 哲士, 佐古 仁志, 原島 大輔, 青山 慶 (翻訳)

ティム インゴルド (著), 柳澤 田実 柴田 崇, 野中 哲士, 佐古 仁志, 原島 大輔, 青山 慶 (翻訳)

左右社 (2021/11/5)

コーヒーイノベートでのbooks selvaさんとのコラボ企画にて購入したもの。

インゴルドはこの時はまだ読んだことがなく、ちょうど読みたいと思っていたところだった。

パラパラとめくってみたところ、インゴルドがギブソンの生態学をベースとしているのがすぐに分かった。

この時は、自分がこれまで読んでこなかった分野のものを買おうと思っていたので、少し自分の関心に近すぎるかもしれないと迷いながらの、一種の賭けとしての購入だった。

結果的には、本書はまさにこの時探していたもので、賭けに勝ったと言って良いかもしれない。

この時の関心は、デカルト的二元論に対比する形でのアニミズムを、ぼんやりとしたスピリチュアル的な言葉ではなく、存在論や認識論として説明できるような言葉を探していたのだ。

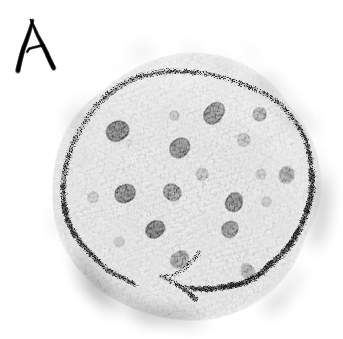

ここからは、本書を読んで私なりに掴めたであろうことを書いておきたい。(スケッチは本書の押絵を参考に、自分の解釈も交えて書いたもの。)

ネットワークからメッシュワークへ

本書を読んだ印象では、インゴルドは線の思想家である。

この線は本書のタイトルである「生きていること」のメタファーであるが、これまで私が考えてきたことの中では、オートポイエーシス的な”はたらき”、という考え方が近い。

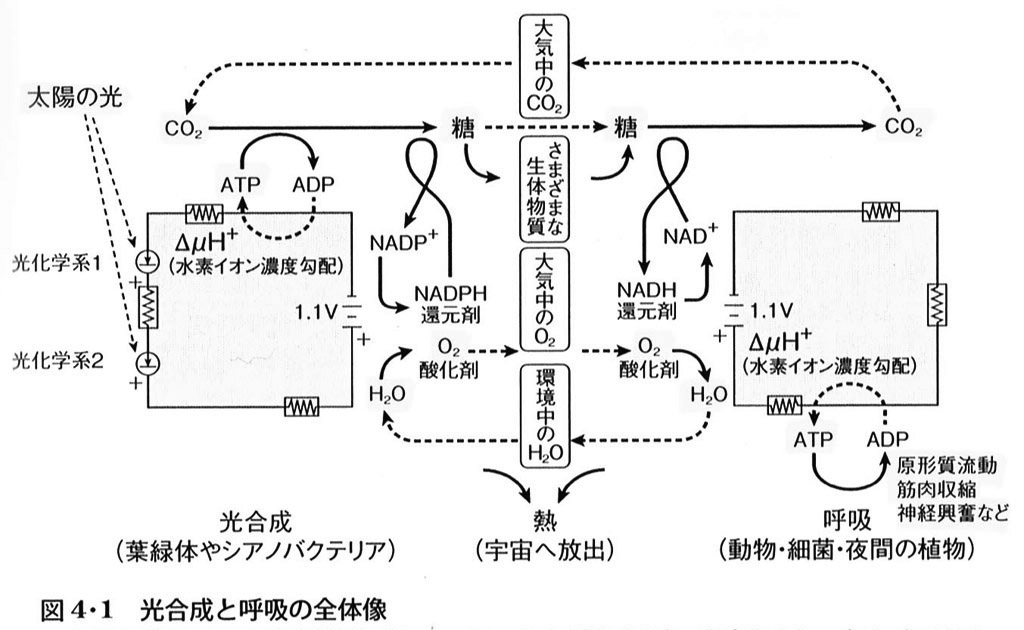

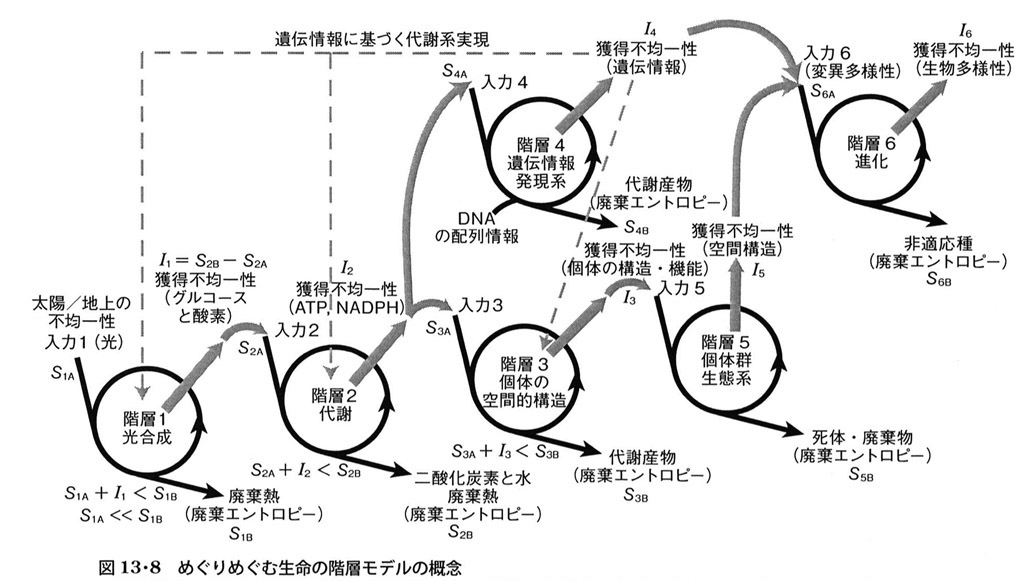

A. 生命はオートポイエーシスな視点から「ぐるぐるとサイクルをまわしながらはたらき続け、そのはたらきによって自分と自分以外の境界を作り出すシステム」と捉えられると思う。左の図では、円環をなすはたらきによって、生物の境界が生まれている。

A. 生命はオートポイエーシスな視点から「ぐるぐるとサイクルをまわしながらはたらき続け、そのはたらきによって自分と自分以外の境界を作り出すシステム」と捉えられると思う。左の図では、円環をなすはたらきによって、生物の境界が生まれている。

B. しかし、Aでは境界が明確なため、内と外という構造的な印象が強すぎるかもしれない。それよりは、はたらきの周りに要素が絡み合って、一時的にはたらきがまとまりを生み出しているというイメージの方が適切だろう。オートポイエーシスはシステムであって、構造ではないし、内側を他者が通り抜けながらその時時に構造が生成し続けるイメージはトポロジー的にも良さそうだ。

B. しかし、Aでは境界が明確なため、内と外という構造的な印象が強すぎるかもしれない。それよりは、はたらきの周りに要素が絡み合って、一時的にはたらきがまとまりを生み出しているというイメージの方が適切だろう。オートポイエーシスはシステムであって、構造ではないし、内側を他者が通り抜けながらその時時に構造が生成し続けるイメージはトポロジー的にも良さそうだ。

私は有機体(動物や人間)を、環境に取り囲まれる境界づけられた存在者としてではなく、流動空間における境界のない線の絡み合いであると結論付けたい。(p.163)

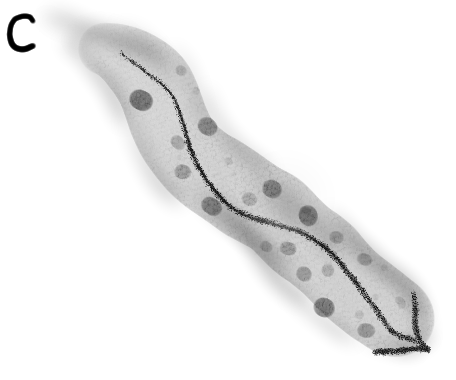

C. ここで、線の思想家であるインゴルドは、この円環を”開く”。開かれた線は、オートポイエーシス的なはたらきがより鮮明になり、そこにはもはや、明確な境界はなく、生命は世界の中に泳ぎだしている。しかし、その遊泳は決して孤独な旅ではない。それどころか、他の線と密接に絡み合いながら、躍動感に満ちた世界をなす存在となる。

C. ここで、線の思想家であるインゴルドは、この円環を”開く”。開かれた線は、オートポイエーシス的なはたらきがより鮮明になり、そこにはもはや、明確な境界はなく、生命は世界の中に泳ぎだしている。しかし、その遊泳は決して孤独な旅ではない。それどころか、他の線と密接に絡み合いながら、躍動感に満ちた世界をなす存在となる。

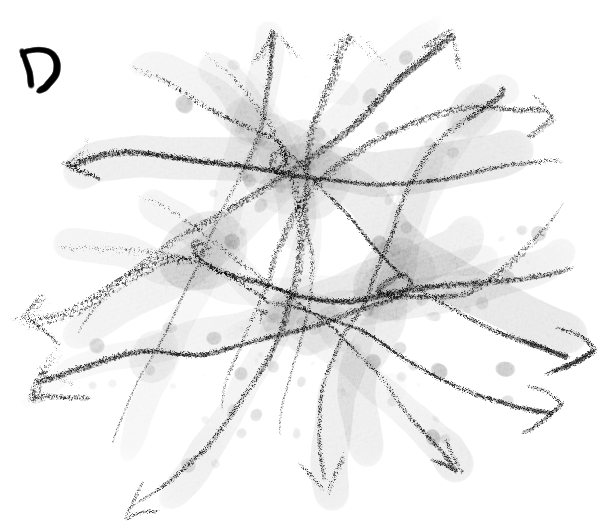

D. このいくつもの線が絡みあった世界がメッシュワークである。ここでは、生命は、境界に囲われた”対象”ではなく、はたらきとしての線そのものである。

D. このいくつもの線が絡みあった世界がメッシュワークである。ここでは、生命は、境界に囲われた”対象”ではなく、はたらきとしての線そのものである。

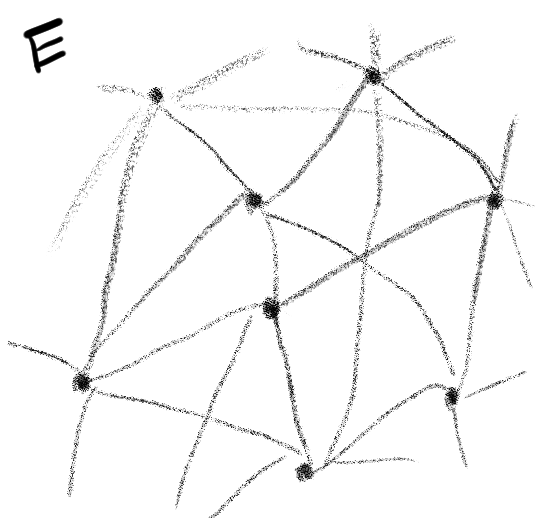

E. 一方、メッシュワーク的な世界観と比較されている、ネットワーク的な世界観では、線は点と点を結ぶもの、すなわち関係性・構造を示すものであり、はたらきを示すものではない。ここでは、結ばれる点はそれぞれ独立した”対象”、境界に囲われた存在として描かれる。本書には、アリ(ANT:Actor-Network-Theory を想起させる)とスパイダー(網:インゴルド自身を想起させる)の寓話が載っているけれども、アクターネットワーク理論やオブジェクト指向存在論に感じた、静止した印象はアクターやオブジェクトが境界づけられた”対象”として捉えられていることによるものなのかもしれない。(といっても、この印象には誤解が含まれているであろうことも承知している)

E. 一方、メッシュワーク的な世界観と比較されている、ネットワーク的な世界観では、線は点と点を結ぶもの、すなわち関係性・構造を示すものであり、はたらきを示すものではない。ここでは、結ばれる点はそれぞれ独立した”対象”、境界に囲われた存在として描かれる。本書には、アリ(ANT:Actor-Network-Theory を想起させる)とスパイダー(網:インゴルド自身を想起させる)の寓話が載っているけれども、アクターネットワーク理論やオブジェクト指向存在論に感じた、静止した印象はアクターやオブジェクトが境界づけられた”対象”として捉えられていることによるものなのかもしれない。(といっても、この印象には誤解が含まれているであろうことも承知している)

メッシュワークとアニミズム

このメッシュワークの世界観においては、”開かれている”ことが決定的に重要である。

先程、円環のイメージが開かれて流れる線になったように、”開かれている”ということは、対象化されていない、すなわち境界によって世界から分離されていない、ということだ。

一般的に、動物は意識を持たず、本能によって生きているとされる。一方、人間はデカルトが身体と精神を分けたように、意識をもち、世界を捉えることができるようになったとされる。

これは、人間が世界および自らを対象化することで世界から分離したといえる。このことによって、人間は世界をはたらきのメッシュワークとしてではなく、構造としてのネットワークとして捉えることになった。

人間は世界を対象化し、眺めることで”開いた”ようにみえて、逆に境界に閉じこもるようになってしまったが、動物は世界から分離されていない、すなわち”開かれた”まま、世界を生きている。

ここでなにも、人間が動物に劣っていると言いたいわけではない。そうではなく、ネットワーク的な世界観(この世界観を持っている期間は、人類の長い歴史の中では一瞬のことである。)では見落としてしまうこと、感じられないことがたくさんあり、そのような静止した世界観に生きるのは単純にもったいないような気がするのだ。

これまで考えてきた結果、環境問題は「省エネ」といった技術の問題というよりは、「自然とのエコロジカルな関係性」を築けるかどうかの想像力の問題である、というのが一つの結論であったが、それは端的に言えばアニミズム的な存在論に立ち返ることができるか、ということである。(オノケン│太田則宏建築事務所 » アニミズムと成長主義 B288『資本主義の次に来る世界』(ジェイソン・ヒッケル))

ここで、本書を購入する当初の関心であったアニミズムについて考えてみよう。

アニミズム的な世界観では、例えば風や雷などの気象現象や、石や水などの無機物がまるで生きているように語られることがある。私たちは、このことを未開文明の無理解だと切り捨てがちであるし、このイメージが私自身、アニミズムという言葉を使うことをためらわせもする。

しかし、本当にただの無理解だと切り捨てて良いものだろうか。もしくは、私たちには理解できないものなのだろうか。

インゴルドはアニミズムに対する捉え方は二つの誤解を招いているという。

第一に、私たちがアニミズムという考え方で扱っているのは世界について信じる方法ではなく、世界のなかで存在する条件である。(p.168)

つまり、アニミズムとは世界の構造を理解する方法ではなく、世界に生きるための方法である。

ここに、根本的な食い違いがある。デカルト的な世界観がインストールされている私たちは、世界の構造を知ろうとし、風や石は生物ではない、と判断する。しかし、アニミストに必要なのは、世界での生き方であり、風や石が生物に分類されるかどうかはそれほど重要ではない。むしろ、ここには世界の構造について知ることだけに腐心し、世界のなかで生きる方法を置き忘れてしまった私たちにとって大切な何かがある。(と、書くとスピリチュアルな印象を持たれるかもしれないと、ためらってしまうけれども、おそらくこれは、客観的なファクトである。)

第二の要点は、むしろアニマシーとは、人のようなものであれ物のようなものであれ、あらゆる種類の存在が連続的かつ相互的に違いを存在せしめる関係の全体からなる、ダイナミックで変化する力のある潜在性であるというものである。要するに、生活世界のアニマシーは魂をサブスタンスに注入した結果でも、エージェンシーを物質性(materiality)に注入した結果でもなく、むしろ存在論的にそれらの差異化に先立つものである。(p.168)

ここで再び先程の、D.メッシュワークのイメージを見ていただきたい。

この中の1本の線が私が生きているというはたらきである。

私が生きるということは、このさまざまな線の絡み合った世界(メッシュ)の中をそれらに応答しながら通り過ぎることである。世界をなすそれらの線は、時には自己という境界の中と思っている領域を影響し合いながら通り抜けさえする。

この時、これらの線は生命であるとは限らないし、その必要もない。むしろ、アニミストがそうするように、すべてを生きているように捉えた方がイメージしやすいかもしれない。

本書では、〇〇している、というような表現が何度も現れる。

風が風している。雷が雷している。石が石している、大地が大地しているなど、その存在そのものとはたらきに注目し、名刺を自動詞のように捉えることで、これまでの存在論的な捉え方を反転させる。(よくよく考えると、これはアニミストのやり方とあまり変わらない。)

このように、生物、無生物を問わず、それらさまざまなはたらきが、線として複雑に絡み合いながら、世界(メッシュ)をなしているのがメッシュワークであり、それらは私の線の流れと不可分な存在として相互浸透している。

(これについては後で少しだけ触れるけれども、さらに、知識や技術、物語といったものも、この世界に線として流れ込んでいる。)

このイメージを頭に描けた時、これまで学んできた生態学やシステム論、その他もろもろと、事務所移転してからここ一年での経験が、一挙に結びついて確信のようなものに変わった気がする。

もはやアニミズムという言葉を使わなくても良さそうだけれど、アニミズムは、現代人にとって、分断の思想をつながりの思想へ、知るための方法を生きるための方法へ、静を動へと反転するヒントなのだ。(もちろん、アニミストの解像度や知恵には遠く及ばないだろうが。)

また、この確信のようなものは、建築のイメージにもを何らかの確信を与えてくれそうな気がしている。

土と風 ~陸を海する

建築そのものが、境界もしくは対象としてではなく、一本の線としてメッシュワークの中を生きる。そんな、生きていることとつながっているような建築のイメージが湧く。

それは、建築を、本書の意味で”開いていく”ことにならないだろか。つまり、建築を世界の中のはたらきに溶け込ませていくのである。

それをうまく実現できるかどうかは置いておいて、そのイメージにはこれまでにはなかったような手応えを感じるけれども、この手応えはおそらく、机上の蓄積からだけでは決して得られなかったように思う。

ここ1年、生活に変化を与えてみた実感として(それこそ、世界のなかで生きる方法として)、直接的に感じたものが支えになっているのは間違いない。

その中でも、最近少しだけ触れることができた、大地の再生のアプローチの影響は大きいかもしれない。

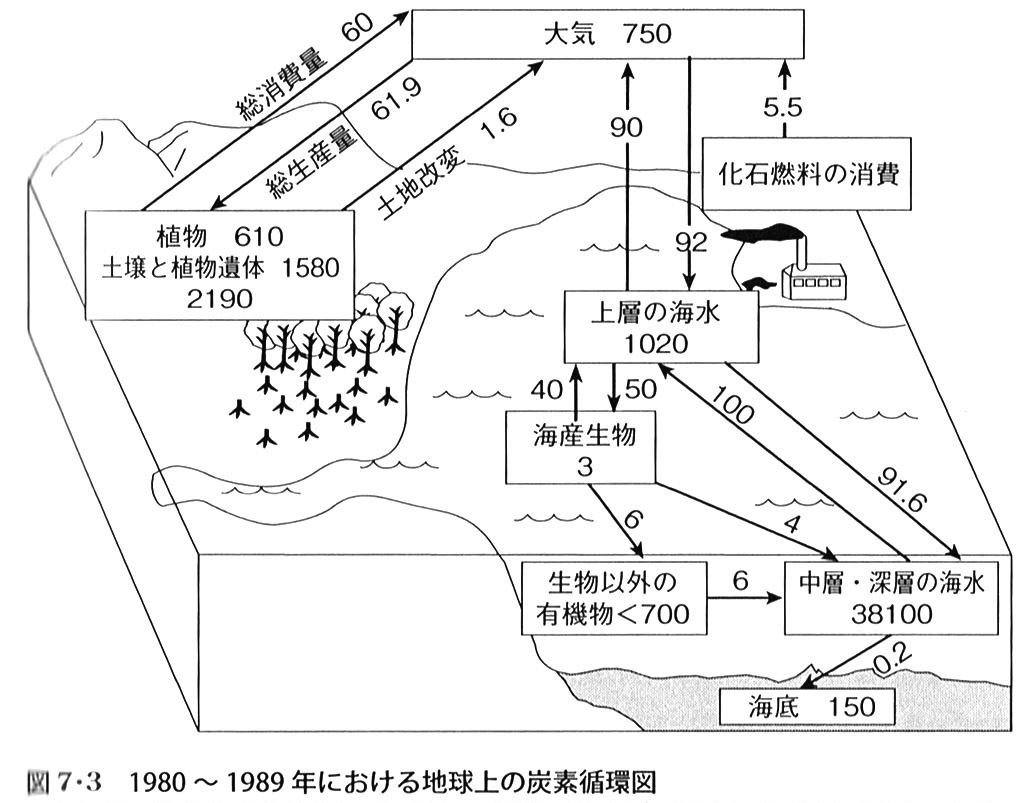

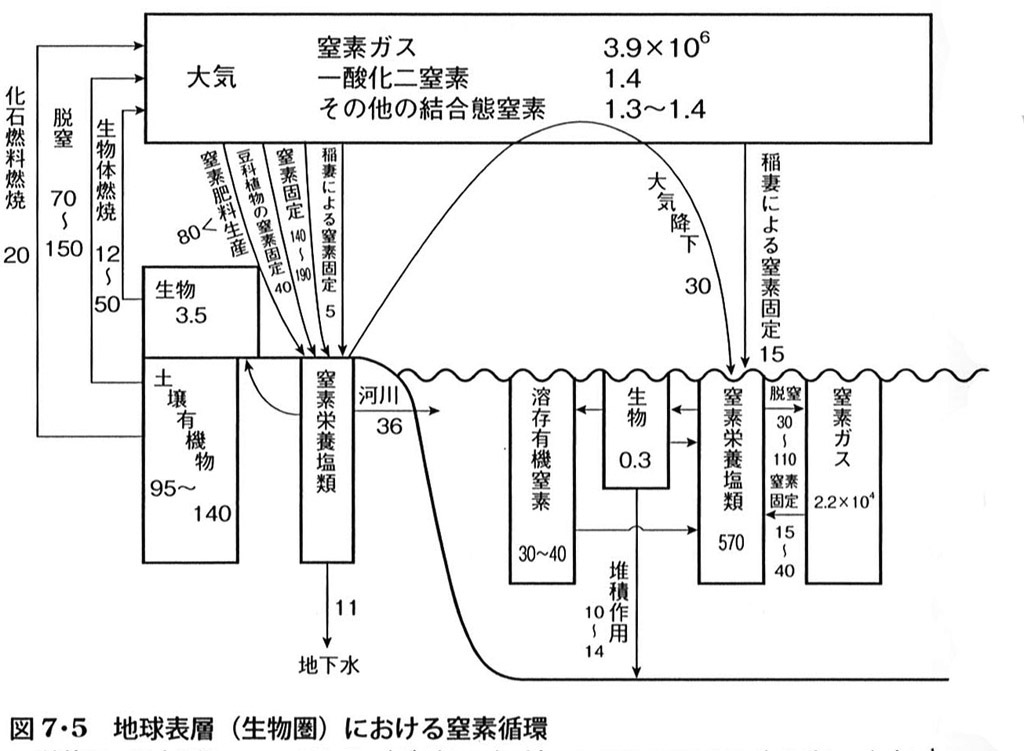

大地の再生や、建築でも最近話題になっている土中環境。どちらも、地上、上空、地下、それらの領域をまたいで、そこに本来備わっていた、水や空気、生物などによる循環を再生しようとする実践である。

この実践に触れて感じられたのは、さまざまなものが相互に影響を与えあいながら生きている(成立している、と言っても良いけれども、ここはアニミズム的な意味で生きている、と言ってみる)という、自然の壮大かつ緻密で不可思議なシステムである。

それは、私がこれまで感じとれていなかったものだけれども、いざ触れてみると、想像を遥かに超えたつながりがあることが少しづつ見えてきた。

ここ最近、単体の生命のイメージは少し掴めてきたところだ。次は、それらの壮大なつながりを大局的なイメージとして手繰り寄せるような概念がないだろうか、と生命科学や物理学などの分野で探していたのだけど、たまたま読んだインゴルドのメッシュワークのイメージは求めていたものにかなり近かった。

といっても、大地の再生や土中環境がみている風と土の関係が、最初からしっくり来ていたわけではない。

そもそも、風にしても土にしても、それを見るための目を持ち合わせていなかったし、風は地上の話で、土は地下の話と切り分けて考えることから抜け出せず、それらの間の関係にはどちらかというと半信半疑だったのだ。

ここで、本書に戻る。

本書では、大地と天空についての考察にかなりのページが割かれている。

それは、私がそうであるように、それらに対する見る目を多くの人が失っているからかもしれない。

F. 多くの人にとって、大地は自分たちを支える、固まった台のようなもの、単なる固形物で、天空は私たちの上部を覆う空虚なもの、というイメージだろう。そこでは、人は大地や天空と切り分けられた存在であり、大地や天空は、その”対象”としての存在を支える背景でしかない。

F. 多くの人にとって、大地は自分たちを支える、固まった台のようなもの、単なる固形物で、天空は私たちの上部を覆う空虚なもの、というイメージだろう。そこでは、人は大地や天空と切り分けられた存在であり、大地や天空は、その”対象”としての存在を支える背景でしかない。

ここでインゴルドは”陸を海する”ことを提案する。

陸上で生活する私たちは、例えば陸から海を見た時に、陸の視点から海を理解しようとする(海を陸する)。

では、逆に海の視点から陸を理解しようとする(陸を海する)と何が起こるだろうか。

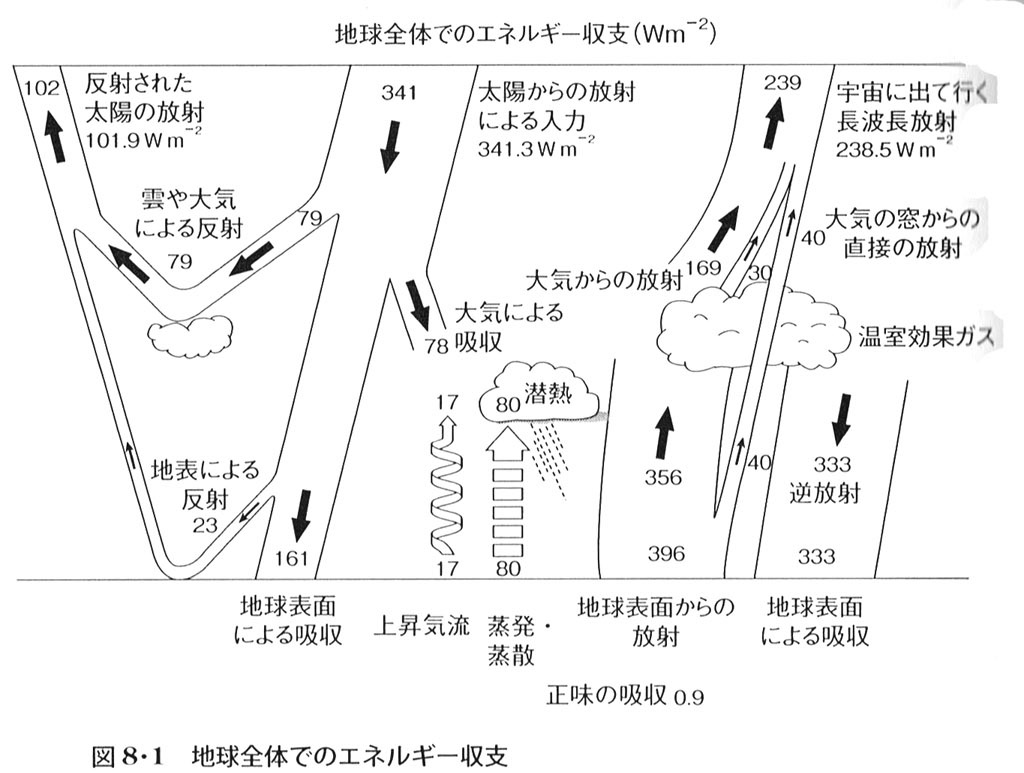

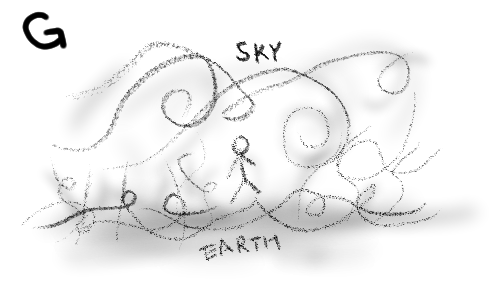

G. この視点によって、大地は単なる個体としての台ではなく、そこにはたくさんの生命があり、水や空気が循環し、不断の運動と変化の中にある、たくさんの線として世界を形づくっていることが見えてくる。同様に、天空は単なる空虚ではなく、風が吹き、鳥が飛び、さまざまな音が満ちている世界の一部であるとともに、大地と天空とはたくさんの線によって結びついている。(ここで空気や水、土などは、メッシュワークの線の流れを保証する、地の部分、メディウムでもある。)

G. この視点によって、大地は単なる個体としての台ではなく、そこにはたくさんの生命があり、水や空気が循環し、不断の運動と変化の中にある、たくさんの線として世界を形づくっていることが見えてくる。同様に、天空は単なる空虚ではなく、風が吹き、鳥が飛び、さまざまな音が満ちている世界の一部であるとともに、大地と天空とはたくさんの線によって結びついている。(ここで空気や水、土などは、メッシュワークの線の流れを保証する、地の部分、メディウムでもある。)

このようなイメージのもとに世界を眺める時、今まで静止していた世界がとたんに動き出すように感じるけれども、大地の再生などで感じるのはまさしくこの感覚なのだ。

これまで、大地の再生や土中環境といった時に、なぜそれをやるのか、ということに明確に答えられる言葉を持っていなかった。

土中環境とかって、流行っているからやっているのだろ、と言われると返答に困っていたかもしれない。

では、今ならなんと答えられるだろうか。

これらの実践は、風が風するため、土が土するためであり、静止していた世界を再び動き出させるために行うのだ。

それは、世界(メッシュ)を形づくっているいくつもの線を感じ取れるものに変え、私たちの生を再び動き出させることでもある。

建築することが、ささやかであってもそれらの再始動に関わることができたとしたら、そこに住む人の住まうことがより満たされたものになると思うのである。

物語と技術

最後に余談というかメモとして。

先に、「知識や技術、物語といったものも、この世界に線として流れ込んでいる」と書いたけれども、これはどういうことだろうか。

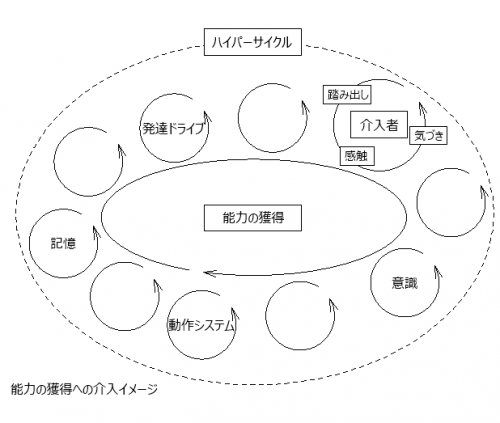

インゴルドは知識や技術、物語といったものは、複製物として人から人に伝達されるようなものではないという。

人は、世界の中に線として編み込まれた知識や技術、物語に出会うことで、それらを実践的なプロセスを通じてその都度、再産出するのである。

(これは、ギブソンの理論を人間を取り巻く社会的な環境へと拡張したリードの理論に近いし、私が以前書いた『出会う建築』の考え方にも近い。)

このことは、技術の伝承の問題や教育の問題とも関わりがありそうだ。

技術が失われることは、複製物としての知識や道具が失われるというよりも、それを獲得するための一回性の形成の機会が失われる、ということだろう。それどころか、形成の体験そのものの機会が失われているともいえる。

『出会う建築』に関連付けて言えば、その出会いと形成そのものに喜びがあり、その機会を生み出すことも一つのテーマとなりうると思うのだ。