情報革命後の自由と建築 B238 『新記号論 脳とメディアが出会うとき』(石田 英敬, 東 浩紀)

石田 英敬, 東 浩紀 (著)

石田 英敬, 東 浩紀 (著)

ゲンロン (2019/3/4)

だいぶ前に買ったまま積読状態になっていたところ、最近新幹線での移動時間を利用して読了。

ショーヴェ洞窟壁画とリュミエール兄弟に始まり、ライプニッツ、ソシュール、フロイト、フッサール、チャンギージー、ドゥアンヌ、ダマシオ、スピノザ、タルド・・・と、まさに文理の境界を超え、縦横無尽に駆け抜けた哲学講義でした。(p.338)

とあるように、様々な思想をダイナミックにめぐりながら、新しい思考の基盤となるような論を組み立てていく試み。(ゲンロンでの講義をベースにしたもの+補論)

それに対して厳密な文章を書くには哲学的な素養が乏しすぎるのですが、あくまで本書を読み物として読んでみて、考えたことを記しておきたいと思います。

(まー、最後はやっぱり、建築につなげて考えてしまうのですが・・・。要約的な部分に関しては読み間違い・語彙の誤使用などあるかもですので、内容は直接本書を当たってください。)

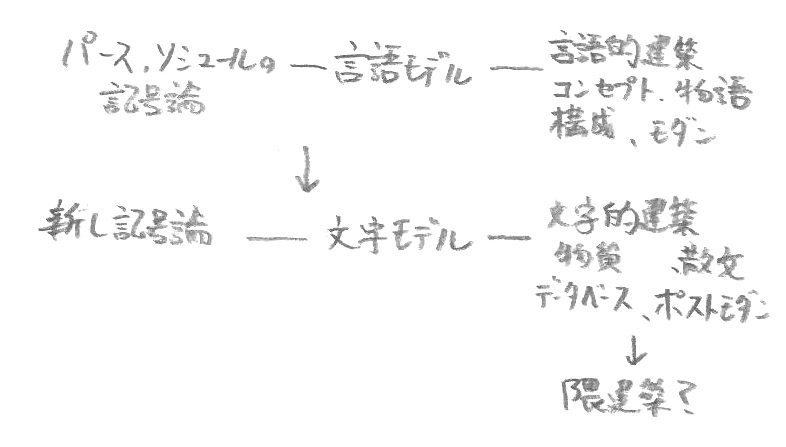

言語モデルから文字へ

まず、パースやソシュールなどによる現代記号論は映画や写真、電話さらにテレビやラジオなどのアナログなメディアの浸透とともに出てきたもので、言語学をベースにして発達してきました。

その後、デジタル革命・情報革命が起き、世界はさらに記号論化しているにも関わらず、言語学をベースとして定着してしまった記号論がその後の世界に対応できなかったため、記号論という学問は表舞台から姿を消しつつある、という皮肉な現状があります。

そんな状況の中、人文学をアップデートしていくためには、文理の境界をまたぐことができるような、デジタル革命後の記号論化が進んだ世界に対応した新しい記号論が必要であり、そのベースとなるのが言語学ではなく文字学である、というのが本書の中心となる主張かと思います。

ここで、文字と言うのは普通に思い浮かべる言葉としての文字に限らず、人やテクノロジーによって書かれたもの全般を指すような広い概念かと思います。

デジタル化によって、0と1ですべてのもの(文章であれ、画像や音声や映像であれ)が書かれることをイメージすると分かりやすいかもしれません。

また、その文字は「動物化するポストモダン」で描かれたような、意味を纏う前の素材・データベースのようなもののように思います。

言語化される前の素材そのものを扱うことで情報そのものを記号論の俎上に載せ、デジタル・情報革命後の世界に対応させる、ということなのかなと。

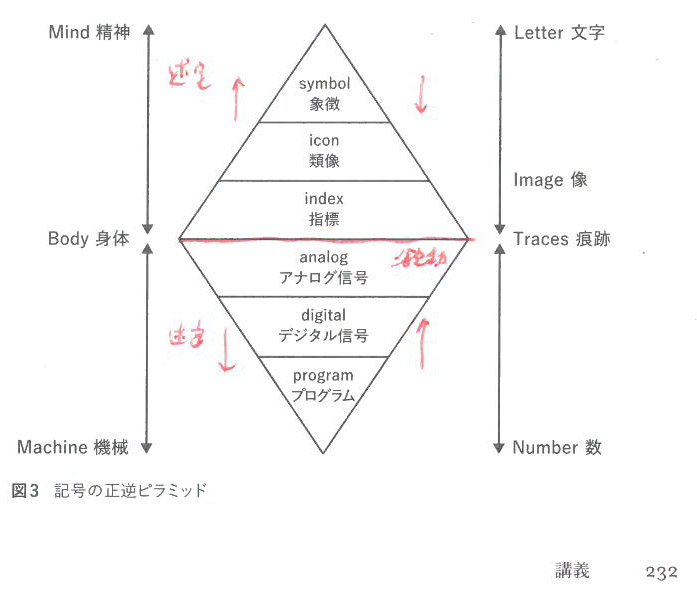

人間と機械のピラミッドとネットワーク

上の図は本書でおそらく一番キーとなる図(にメモ書きしたもの)です。(その背景にある幾重もの議論を説明するのは諦めて、こんな感じのことかな、というイメージを書いておきます。間違ってたらすみません)

上半分が人間の、下半分が機械の記号の入出力を模式化している。

重要なのはそれぞれのピラミッドの底辺が接している、ということで、この部分に身体的に感応し、情動のもととなるような、素材・データベースがあり、それらが社会的にネットワークをなすことで個人的・集団的な無意識の源泉ともなっている。

常時デジタルメディアを通じてネットワークにつながることで、人間や機械による大量のデータベースに絶えず接続されている状況をイメージすると分かりやすいですが、人間の意識や感情、思考なども、人間の生み出すデータベースだけでなく、機械のアルゴリズム(テクノロジー)によって生み出されたものの影響を強く受けており、ソシュールの時代とはその生成プロセスが大きく変わってきていると言えるかもしれません。

それは、社会を構成するコミュニケーションが、人間間の限定的な言語的コミュニケーションから、人間と機械とを交えた大量の文字的コミュニケーションへ変化したと言えるかもしれません。

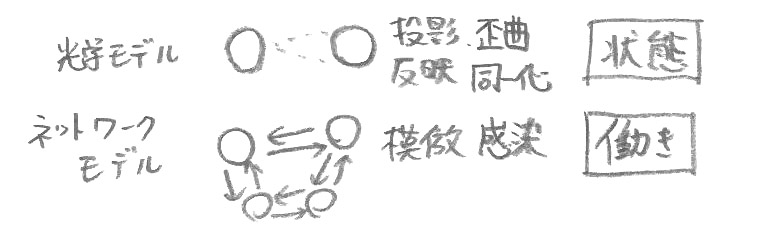

光学モデルからネットワークモデルへ 状態から働きへ

さらに、記号と社会の関係を考えた時に、フロイトは(映画などのアナログメディアの性質とも類似した)「同一化」の理論を採用していました。

誰かに自分を「投影」し、同じ存在になりたいと思う「同一化」が影響力を持った。

しかし、SNSでライトにつながる今の世界では、「同一化」ではなくタルドやスピノザの言った「模倣」や「感染」から集団性の問題を考える必要があると言います。

そして、感染は身体レベルの情動コミュニケーション、上のピラミッドの底辺の接するところでのネットワークを通じて拡大します。

それは、光学モデルからネットワークモデルへ、「状態」から「働き」への変化と言えるかもしれません。

※本書では「ネットワークモデルへ」という書き方はしていないですが、光学モデルに対応する言葉が分からなかったので仮に。

情報化社会における自由について

アルゴリズムが情報プラットホームを駆動させ、情報の組織のされ方によって個と集団の形成が自動化されていく傾向にある情報化社会で、自由であるとはどのようなことなのだろうか(p.424)

これは、本書の補講の最後に投げかけられている大きな問いだ。

シモンドン哲学においては、個人を環境や集団から孤立した閉じたアトムと考えるのではなく、技術環境に媒介され、他者たち(=集団)との相互規定関係にあり、心理的かつ社会的に個人になりつづけている存在と考える。個人とは、いつも個体化しつつある生成プロセスだと考えるのである。(中略)技術環境が固有な私、固有な私たちを生み出す固有な環境になり続けている必要があるのだ。個体化とはしたがって、心理的・集団的であると同時に技術的でもあるのだ(p.424)

私たちを「データ化しつづけている」情報環境の中で自由であるためには、心理的・集団的個体化のための「自己のプラットフォーム(実践のかたち)」をどうしたらつくれるかが重要だと著者はいう。

(ここでは書かないが)最後の処方箋のメモのような部分はなんとなく、もっと現代的に突き抜けた、新しい記号論の先に開けてくるまだ見えていないものがあるのでは、という印象を受けたけれども、おそらくそのプラットフォームは静的・固定的なものではなく「実践」という行為・働きそのものに関わるものだろう。

隈建築席巻に対する仮説

さて、ここからは建築について。

「言語モデルから文字へ」「人間との言語的なコミュニケーションから、人間と機械とを交えた文字的コミュニケーションへ」「光学モデルからネットワークモデルへ」「「状態」から「働き」へ」といったことを考えた時に、頭に浮かんだのは隈研吾による建築でした。

うまく掴めているかは分からないけれども、氏の「物質は経験的なもの」という言葉にヒントがあるような気がする。 モダニズムにおいては建築を構成する物質はあくまで固定的・絶対的な存在の物質であり、結果、建築はオブジェクトとならざるをえなかったのだろうか。それに対して物質を固定的なものではなく相対的・経験的にその都度立ち現れるものと捉え、建築を関係に対して開くことでオブジェクトになることを逃れようとしているのかもしれない。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 物質を経験的に扱う B183『隈研吾 オノマトペ 建築』(隈研吾))

まだ物質に何かを託そうという気持ちが、この本をまとめる動機となった。物質を頼りに、大きさという困難に立ち向かう途を、まだ放棄したくはなかった。(中略)名前は問題ではない。必要なのは物質に対する愛情の持続である。(オノケン│太田則宏建築事務所 » B030 『負ける建築』)

いかなる形にも固定化されないもの。中心も境界もなく、だらしなく、曖昧なもの……あえてそれを建築と呼ぶ必要は、もはやないだろう。形からアプローチするのではなく具体的な工法や材料からアプローチして、その「だらしない」境地に到達できないものかと、今、だらだらと夢想している。

このオノマトペの本は結構好きなのですが、氏の建築は粒上に断片化された物質が、大きな意味を纏うことなく、オノマトペ的な僅かなギリギリの情動の粘度でばらまかれているように思います。

「なぜ隈建築が社会を席巻しているのか?」

その鍵がここにあるのではと。

建築を記号として受け取る際、もしかしたら私たちは、言語的・物語的な記号ではなく、文字的・データベース的なライトな記号の束にこそ安心感や居心地の良さを感じるような身体性を既に獲得していて、隈建築が絶妙にそこにマッチしているため、自然と選ばれてしまうのではと。

何かいい感じだけど、押し付けがましかったり、説教臭くないじゃん。と。

(皮肉ではなく真剣に。ただ、公共建築などの設計者を選ぶ人の多くがそのような身体性を獲得済みで、それに従う感性を持っているか、と言われると自信はないですが。)

その根底には氏が、建築が固定的なオブジェクトとなってしまうことを避け、働きや関係性に建築を開こうとしてきた積み重ねがあるのかもしれません。

もし。隈建築が<気散じ>の戦闘モードを解くようなものだとすれば、僕の中では隈建築=甑島ということになる。甑島が社会を席巻する日も近そうだ。