2009-12-17 (木)

レポート│

コメント(1)│

hs21と同敷地で居場所を分散させた案。面積はほんの少しこちらが大きい。 hs21を詰めていくとすれば空間の質そのものに迫る感じ。 […]

続きを読む »

2009-12-16 (水)

レポート│

コメント(1)│

敷地に対してオーソドックスにはめ込んでみた案。 それなりにまとまりそう。 ただし、敷地に対して伸びやかさがないので、これはこれで模 […]

続きを読む »

2009-12-04 (金)

pickup | 読書記録│

コメント(6)│

東 浩紀 (編集), 北田 暁大 (編集) 日本放送出版協会 (2009/05) 興味を持った経緯 藤村龍至氏による「批判的工学主 […]

続きを読む »

2009-12-01 (火)

コラム│

コメント(2)│

■オノケンノート ≫ B126 『無有』 竹原さんの建築文化の特集は穴が開くほど見たけれど、この本も穴が開くほど読む価値があると思 […]

続きを読む »

2009-11-30 (月)

レポート│

コメント(1)│

タグ: なし

建築家twitter追跡ブログを開設しました。 onokennote 【建築家twitter追跡ブログ】を開設。関連ツイートを追跡 […]

続きを読む »

2009-11-27 (金)

レポート│

コメント(1)│

■オノケンノート ≫ HS-20 門型の家 屋根はスチレンボードを曲げて作ろうと思ってましたがきれいに行かなかったので、結局直線と […]

続きを読む »

2009-11-23 (月)

読書記録│

コメント(1)│

高橋 正明 (著) 彰国社 (2008/06) 「10の掟」とありますが、この10の掟を守るべしというノウハウが書いてあるのではな […]

続きを読む »

2009-11-15 (日)

レポート│

コメント(1)│

2009-11-08 (日)

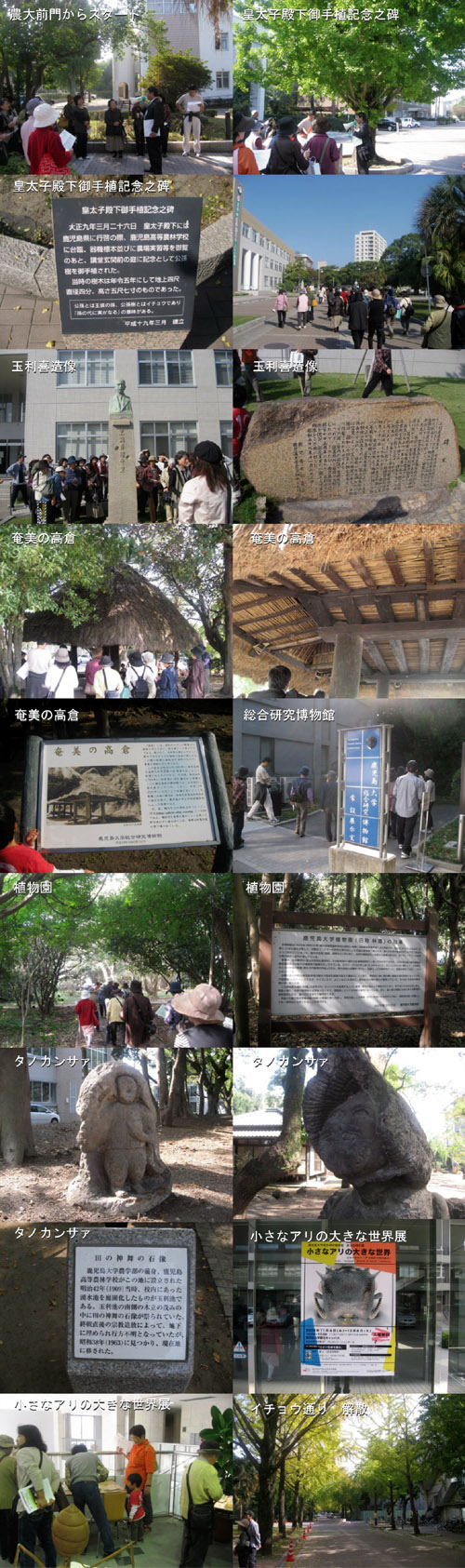

建物探訪まち歩き│

コメント(2)│

かごしま探検の会のまち歩きに参加してきました。 いつも東川さんの解説を歴史音痴の僕が聞くだけではもったいないし、うまくブログで伝え […]

続きを読む »

2009-11-03 (火)

レポート│

コメント(1)│

オノケンノート ≫ HS-15 外部デッキと空の家 オノケンノート ≫ HS-17 黒白の家 遅れを取り戻すために一気にふたつ作成 […]

続きを読む »

2009-11-02 (月)

その他│

コメント(1)│

タグ: なし

久しぶりに折り紙を折りました。 詳細はこちら ■おのけんのーと ≫ Blog Archive ≫ おりがみったー たぶんヨーダは僕 […]

続きを読む »

2009-10-15 (木)

その他│

コメント(1)│

タグ: なし

勢いでTwitter Botをつくってみた。 @machi_search / まちサーチ @syoutengai / oh!商店街 […]

続きを読む »

2009-10-06 (火)

pickup | 読書記録│

コメント(1)│

内藤 廣 (著) 王国社 (2008/08) 東大の土木学科への講義をまとめたもの。 内藤氏の建築や言葉には大切な根っこの部分に対 […]

続きを読む »

2009-10-04 (日)

レポート│

コメント(4)│

子供のヴォリュームの角度を少し振って、親のヴォリュームと少し隙間を空けた方が良さそうだったので急遽変更。 この辺のワンステップは重 […]

続きを読む »

2009-09-28 (月)

コラム│

コメント(1)│

先日のエントリーにつづき素朴な疑問を。 長文です。 まちづくりの当事者は誰? 「だれのため?」というのが先日のエントリーの疑問だっ […]

続きを読む »

2009-09-27 (日)

レポート│

コメント(1)│

ようやく去年の案の模型をつくり終えました。 このスケールでこのプランだと1/100でスキップフロアを表現するのは難しいですね。 内 […]

続きを読む »

2009-09-25 (金)

コラム│

コメント(3)│

川内の友人がまちづくりに関わっているのですが、関心があったので川内を案内してもらいました。 時間不足であまりつっこんだ話はできなか […]

続きを読む »

2009-09-13 (日)

pickup | 読書記録│

コメント(0)│

藤森 照信 (著) 筑摩書房 (2008/09) 藤森氏の著書らしく、すらすら読めていくつも目から鱗が落ちる一冊。 著者の書く文章 […]

続きを読む »

2009-09-12 (土)

レポート│

コメント(1)│

■オノケンノート ≫ HS-19 とんがり親子の家

続きを読む »

2009-09-08 (火)

レポート│

コメント(2)│

あと一歩何か考えてもよかった気がしますが、それは何なんだろうか。 ■オノケンノート ≫ HS-18 カタツムリの家

続きを読む »