B089 『space 狭小住宅:日本の解決法』

マイケル・フリーマン、境 紀子 他 (2005/02/11)

マイケル・フリーマン、境 紀子 他 (2005/02/11)

河出書房新社

アジアのデザインに詳しいロンドン在住の写真家が日本のコンパクトな住み方を紹介。

しかし、”狭さ”も楽しめるひとつの特色となりうる。

この本でも紹介されている9坪ハウスが典型的だが、積極的な狭さ、なのであり”楽しめる”ことがキーなのだ。

「どちらかというと、家が買い手を選別する」・・・・増沢の根本にあった価値観である、簡潔さと必要性に共感できる人たちだけを惹き付ける家づくりだ。土地がないから狭い場所で我慢をする消費者を対称にしているものではない。自分に必要なものだけを要約したら9坪のスペースで十分だと自分のライフスタイルを掴んでいる消費者に向けてのプロジェクトなのだ。

しかし、実際には狭い土地しか手に入れらないことも多いだろう。

そのときの”狭さ”をどうやって”楽しさ”へ転化するか。

そのためには、住み手が”楽しめる”ことが一番の条件だが、どうやってそれを引き出せるか。

そのために自分がどう楽しめるか。だ。

B088 『建築の可能性、山本理顕的想像力』

山本理顕の著書を読むと、建築にも何かやれそうな気がして勇気が出る。(というかほとんどは何もやってこなかったんじゃないか)

彼ほど、制度に対して逃げずに真摯に取り組んでいる建築家、建築が制度となってしまうことに対して敏感な建築家は他にはいない。

建築が制度と化してしまい、制度がまた建築を規定しまうという悪循環の中で、その悪循環を断つには思考停止の循環に陥る前にあったであろう仮説のもとの思想や理念に立ち返るしかない。

そのうえで、

やはり問われるのは、共感してもらえるような仮説が提案できるかどうか

が重要となる。

建築はもはやかたちではなくて、さまざまな人が参加できるような仕組みをつくること自体が建築じゃないかと思います。建築をつくる過程もふくめて、人々が参加するシステムをつくるのが建築なのではないかと。そのためにも建築家の他者への想像力というのか、その他者を包含できるような新しい空間を提案する能力がますます問われているように思います。個人の表現やかたちを目的にしない、それでも多くの人を魅了する空間、そういう意味でのいい建築をつくることが必要なんでしょうね。

かたちではなく、と言い切れるところに彼の強さがある。

建築=かたちであると思われているところに業界の内と外のギャップが生まれているし、それが自分達の首を絞めることになってきているのだから、そういいきるところから始めるのは有効なのかもしれない。

B087 『昭和モダン建築巡礼 西日本編』

日系アーキテクチュアの連載をまとめたもの。

戦後の1945から1975年に建てられたモダニズム建築を西から順にレポートしていくのだが、スタートは宮崎の都城市民会館で鹿児島ではなかったのが残念。

最近妙にこの頃の建築に魅力を感じるのだけれどもなぜだろうか。

モダニズムを軸に建築に夢と希望と野心があった時代だからかもしれないが、建築が建築として生きている感じがする。

なんというか表情を持っているというか色気があるのだ。

今ではモダニズムっぽい建築は真似をすれば誰でもできるように思う。

ところが、数あるモダニズム(っぽい)建築のなかでもそのなかに色気を感じるもの、建築として生きている感じがするものといえば極端に数は絞られてくるし、それができる人はなかなかいない。

そもそもモダニズム自体が人間臭さを伴ったものだと思うのだがそのあたりをすっとばかした建築はやっぱり何かが足りないように思う。

建築であることの強さをもっと信じたっていいんじゃないだろうか、と割と素直に思えるようなそんな本でした。

あー、僕も巡礼したい。

B084 『Small House 人と建築の原点』

「狭小」と書くとなんとなくネガティブなイメージがあるが、空調・清掃・コストその他メリットを挙げればポジティブに捉えることだって出来る。

なにより身の丈にあった、自分のイメージの器にすっぽりと入るような住宅は、小さな宝物のようにちいさな世界を所有する喜びがある。

巧みに世界を縮小できればできるほど、わたくしはいっそう確実に世界を所有する。

しかしこれとともに、ミニアチュールにおいては、価値は凝縮し、豊かになることを理解しなければならない。

ミニアチュールの力動的な効力を認識するには、大きなものと小さなものとのプラトン的弁証法では十分ではない。

小さなものの中に大きなものがあることを体験するには論理を超越しなければならない。(ガストン・バシュラール(1958))

論理の超越を共有する。ってのはどこまで可能か。

この本では建物を「自然の中」「都市の中」「集合住宅」というように章で分けているが、やっぱり大きな自然の中の小さな家という対比が美しい。都市に埋もれるだけでない佇まいというのはどうすればいいのだろうか。

アトリエ・ワンなんかのアプローチは参考になるけれど・・・。

B080 『白井晟一空間読解―形式への違犯』

B078 『住宅読本』

またもや中村好文であるが、読みやすいのでつい。

1章から12章のタイトル

「風景」「ワンルーム」「居心地」「火」「遊び心」「台所&食卓」「子供」「手ざわり」「床の間」「家具」「住み継ぐ」「あかり」

それらは著者がとくに大切にしている事柄だろう。

あるポイントを押えて、それだけでいいと言えるかがどうかが良い住宅になるかどうかの分かれ目かもしれない。

著者がよく引用する『ボートの三人男』の中の簡素な暮らしを小舟に例える引用

がらくたは投げ捨ててしまえ。ただ必要なものだけを積み込んで-生活の舟を軽やかにしたまえ。簡素な家庭、素朴な楽しみ、一人か二人の心の友、愛する者と愛してくれる者、一匹の猫、一匹の犬、一本か二本の愛用のパイプ、必要なだけの衣料と食料、それに必要より少し多めの酒があればそれでよいのだ。

さて、僕にとってこれだけでいいと言えるものはなんだろうか。

B076 『建築依存症/Archiholic』

安部良と言う建築家のことはよく知らなかったがタイトルに魅かれて読んでみたらとても共感できる本であった。

設計者とモノとの距離がとても近い。

そして建物と人との距離も近い。

しかし、その距離を縮めるのはそう簡単な事ではない。

僕の建築のテーマも肉体と建築の関係だから、何かにとことん執着しなければつくれないことがよく分かっていた。

ガウディやスカルパに魅かれ石山研の出身であるのも頷ける。

今の建築はほとんどがカタログから選ばれた「製品」の組み合わせでしかなく、それぞれの「製品」の表情はマーケティングの結果としての外面のいい顔がほとんどである。

モノが人と腹を割って話そうなどとは考えてもいない。例えば、思いをこめられず、ただ貼られたビニールクロスにはモノとしての力は、ない。

そして死んだような表情のモノと人との距離は遠い。多くの人はその距離には無関心だ。

僕もなかなかモノと関わることはできていない。

モニターの中で上辺だけのものを描くことしかできていない。

もっとモノの近くにいきたい。そして、建築に、モノに命を吹き込みたい。

「生活者と会話のできる建築がつくりたい」と僕は文中で何度か繰り返している。もちろん建築が声を出してしゃべるわけは無い。でもただ建築を擬人化して、あたかも会話が成立するような親密な空間をつくりたいと言っているだけでは物足りない。例えば小さめのホールで弦楽四重奏の演奏を体験したときに身体中が響きに包み込まれて深く感情を揺さぶられることがある。バレリーナの肉体の躍動を間近で見て、頭の先からお尻まで、脊髄に電気が走るような感覚を覚えることがある。歌手の声が、それが誌のないハミングのようなものであっても、その抑揚と声色だけで心に直接的に届いて、せつなさや嬉しさを感じることがある。生身の人間によるパフォーマンスが体験者の感情に直接的に届くように、建築もパフォーマンスができると僕は思っているのだ。

あたりまえのことかもしれないが、最近デザインとは「関係」のことだと強く思うことが多い。

B075 『デザインのデザイン』

タイトルのとおり、デザイナーはまずデザインという概念をデザインすべきなのかもしれない。

著者は時間的にも空間的にも大きな視野で眺めた中でデザインを捉えている。

時代を前へ前へ進めることが必ずしも進歩ではない。僕らは未来と過去の狭間に立っている。創造的な物事の端緒は社会全体が見つめているその視線の先ではなくて、むしろ社会を背後から見通すような視線の延長に発見できるのではないか。・・・・両者を還流する発想のダイナミズムをクリエイティブと呼ぶのだろう。

この人の言葉は頭に映像が浮かぶようでとても分かりやすい。

中でも『欲望のエデュケーション』というところはとても共感できた。現代のマーケティングは人々の欲望を精密にスキャンする。それは「ゆるみ」や文化水準、品格といった対象の性質までをも拾い上げる。例えば、日本車は性能は優秀だが、「美意識が足りないとか哲学が不足している」といわれる。僕もそう思うし、なぜもっと色気のあるデザインをしないのか?というふうにも思う。

しかし、それはデザイナーの問題というよりは日本人の意識水準の問題なのである。日本人の車に対する美意識がヨーロッパのそれに比べると成熟していないのだ。また「市場の欲望の底に横たわっているこういう性質は簡単に改善できるものではない」

そして、拾い上げたものが製品化・消費されることで、さらに消費者の性質を強化する。

だからこそ『欲望のエデュケーション』が必要なのである。

本書でも日本の「nLDK」に代表されるような住宅事情を例に説明されているが、住宅(建築)に対する意識の低さはひどいものだ。

住宅メーカーや不動産屋などの供給サイドに立てば、意識が低く「nLDK」「駅から何分」などの記号で事が済むほうが扱いやすいし、供給側の資質もそれほど要求されずメーカーとしてのメリットもでる。

それで、せっせと広告を打ち、住宅を単なる記号として扱うことを教育すること(負の欲望のエデュケーション)でユーザーを手の届く範囲にとどめておこうとする。

だから日本で住宅に関するマーケティングでは記号ばかりが抽出されるし、それがさらに現状を強化していく。

その場では僕らの存在意義は記号の中に埋もれて消えてしまう。

マーケティングを行う上で市場は「畑」である。この畑が宝物だと僕は思う。畑の土壌を調べ生育しやすい品種を改良して植えるのではなく、素晴らしい収穫物を得られる畑になるように「土壌」を肥やしていくことがマーケティングのもう一つの方法であろう。

やっぱりこの人の言葉はイメージしやすい。

収穫をあせるのではなく、土づくりから収穫、それがまた土づくりにつながる、といったプロセスをイメージすべきだろう。

僕の専門領域はコミュニケーションであるが、その理想は力強いヴィジアルで人々の目を奪うことではなく、5感にしみ込むように浸透していくことだと考えるようになった。

建築についてもいえる。

未来のヴィジョンに関与する立場にある人は「にぎわい」を計画すると言う発想をそろそろやめた方がいい。「町おこし」などという言葉がかつて言い交わされたことがあるがそういうことで「おこされた」町は無惨である。町はおこされておきるものではない。その魅力はひとえにそのたたずまいである。おこすのではなく、むしろ静けさと成熟に本気で向き合い、それが成就した後にも「情報発信」などしないで、それを森の奥や湯気の向こうにひっそりと置いておけばいい。優れたものは必ず発見される。「たたずまい」とはそのようなちからであり、それがコミュニケーションの大きな資源となるはずである。

ここで雅叙苑がとりあげられていた。一度ゆっくり泊まってみたいものだ。

デザインは技能ではなく物事の本質をつかむ感性と洞察力である。

デザイナーは本来コミュニケーションの問題を様々なメディアを通したデザインで治療する医師のようなものである。だから頭が痛いからといって「頭痛薬」を求めてくる患者に簡単にそれを渡してはいけない。・・・・「頭痛薬」を売ることに専念しているデザイナーは安価な頭痛薬が世間に流通すると慌てることになる。

B074 『ザ・藤森照信』

藤森照信がなぜ一般の支持を得ているのか。

それは彼が「自ら楽しむ」ということを徹底しているからだろう。

最後の方に奥さんのインタビューが乗っているけれども、奥さんは結構苦労されたみたい。

大変な時期にも夫は「路上観察」や現場へ出たっきり。

藤森さんもきっと奥さんに負担をかけている事を自覚はしていただろうが、誰にも真似できないぐらい楽しみきることが彼にとっての生命線であることを自覚していたから、あえて気づかないふりをしていたに違いない。

と、僕は思う。

その、ある種の強さが藤森さんを藤森さんにしたのだ。

本城直季のミニチュア風写真は建築本としては最初違和感があった。

だけど、子供が箱庭を作るのに熱中するように建物をつくる藤森さんの建物にはふさわしい気もしてきた。

都市の(人口の)嘘っぽさ」を露にする本城氏の写真でも耐えられるのはこれまた藤森さんのテクスチュアのある建物だからかもしれない。

さすがに歴史家&建築家ところどころにどきりとする表現がある。

(建築史家としての)この認識と建築家藤森のデザインの間の関係は考えないようにつとめている。物をつくるには考えない方がいいレベルもある、という知恵を建築史家藤森は歴史から学び、建築家藤森に伝えてある。ミースは何か考えていたんだろうか。感じていただけではあるまいか。安藤や妹島だってどうだろう。

同感。

(エコロジー主義者について)科学技術の時代20世紀の蓄積を軽く見るような、簡単に乗り越えられると考えるようなそういう方向には同意できない。言葉や理論では超えられても、現実では大禍を呼びかねない。マジメさだけが場の空気を支配し、笑いの乏しい世界は私の性に合わないのである。

人は、身体性への働きがあった時にはじめて空間のダイナミズムを感じる。代々木のプールのダイナミズムは、大屋根の端が地面近くまで降りてきていることで生まれた。

藤森建築は自然素材を好んで使う。でもその素材の味を生かすために、藤森はその露出度に寸止めをかける。・・・・・つまり、趣味の固まりがそのままでは嫌味にずれ込んでしまう。そこのところをぐいと意志の力で止めて、物に対する批評の角度を際立たせる(赤瀬川原平)

また、大学院生時代、全国の2000棟を超える近代建築の優品を”相撲を取るように”真剣に見てまわったという話が印象的だった。

そういえば、東京入院時代、暇なので一緒に入院しているおじいさんと空気砲を作ったりして遊んでたのだが、あるときテレビに藤森さんが出てきて、少しこの人に興味がある、と話をしたらそのおじいさんが藤森さんのおじさんにあたる人だったのでびっくりしたことがある。

子供のころは(悪いという意味ではなく)やんちゃだったそうだ。

B071 『私たちが住みたい都市』

工学院大学で開催された建築家と社会学者による連続シンポジウムの記録。

全4回のパネリストとテーマは

伊東豊雄×鷲田清一「身体」

松山巌×上野千鶴子「プライバシー」

八束はじめ×西川裕子「住宅」

磯崎新×宮台真司「国家」

と大変興味深いメンバー。

しかし、このタイトルのストレートさに期待するようなスカッとするような読後感はない。

建築という立場の無力感・困難さのなかでどう振舞えるかということが中心となる。

宮台真司の”○○を受け入れた上で、永久に信じずに実践するしかない”いう言葉と、その中で実践を通じて何とか活路を見出そうと踏ん張る山本理顕が印象的。

建築家は、広い意味でのアーキテクチャー・デザイナーになろうとも、それだけでは完全に周辺的な存在になるということです。各トライブのアイコンの設計如何は、人々の幸せを増進させる試みかもしれませんが、それは、各種の料理が人々の幸せを増進させるということ以上のものではありません。(宮台)

宮台の言うように建築家には『個々の料理』を提供する以上のことは出来ないのだろうか。

というより、『個々の料理』こそが世界に接続できる唯一のツールなのかもしれない。

それこそがシステムの思うつぼで、管理された自由でしかありえないのかも知れないという恐れはある。

しかし「『個々の料理』によって世界の見え方がほんの少し違って見えた」という経験を信じる以外にはないのではないだろうか。

そのどうしようもない建築や都市の風景によって私達の生活は今や壊滅的になってしまっているのではないか。建築の専門家として言わせてもらいたい。今の日本の都市は危機的である。私たちの住みたい都市はこんなひどい都市では決してない。こんな都市の住民にはなりたくない。

だから話をしたいと思った。(あとがき)山本理顕

それにしても、そんな思いで議論された『私たちが住みたい都市』でさえ、わくわくするような躍動感のあるイメージを提示できないのはどういうことだろうか。

システムへの介入よりも、イメージの提示こそが必要ではないだろうか。

システムや意味やその他もろもろのものに依存せず、ただデザインし続けることにこそ可能性が残されているはずだ。

もっとシンプルに『私たちが住みたい都市』を思い描いたっていいんじゃないだろうか。

B070 『意中の建築 下巻』

|

中村 好文 (2005/09/21) 新潮社 |

中村好文・下巻。

やっぱり建築って素敵だと思う。

中村さんはあとがきに、学生から「建築家になるための才能や資質」を問われたときの答えとして次のように書いている。

「もし、僕みたいな市井の住宅建築家になるつもりならね…」と前置きをして、私がまず挙げるのは、

・計画性がないこと

・楽天的であること

のふたつです。もちろん、ほかにも「日常茶飯事を惰性から祝祭に変えられる才能」とか「清貧に耐えられるしなやかな精神」とかもっともらしいことも言いますが、なんにしても最初のふたつは備わっていた方がよいと思います。

うん、妻には申し訳ない(?)がこれらには自信ありだな。

それは、喜ぶべきことのはずだ。きっと。

建物見学で計画性がなくて楽天的といえば、僕もけっこう無茶をしたりしたことがある。

この本でも最初に出てくるサヴォア邸。

パリ郊外にあるコルビュジェの傑作ですが、学生の時に見に行きました。しかし、ここで漫画のようなことが起こりました。

今考えると馬鹿丸出しですが、若気の至りと思って軽く笑ってください。

行ってみると、サヴォア邸は改修工事中らしく見学不可になっていました。しかし、結構な高さの塀越しに中の様子を伺うと人の気配がありません。

はるばるフランスの田舎まで来たのです。

ちょっと、近づいて写真撮るぐらいならいいかな。という誘惑に駆られました。

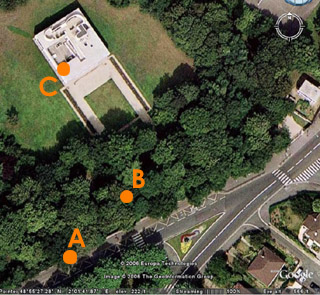

下のGoogleEarthで見つけた画像で言うとちょうどAのあたりの塀を乗り越えて建物に近づこうとした時、Cのあたりから一匹の犬がひょこひょこ出てきました。

何じゃ、と思ってとっさにBの位置の木の影に隠れると、その犬はふらふらと歩いてまたCのところに戻りました。

なんか、やばいかなぁと思っていると、今度は犬と一緒に太ったおじさんが一輪車のようなものと草すきフォークを持って出てきて庭掃除を始めてしまいました。

人がいたのかと後悔するも、どうすればよいか分からずただ隠れてじっと身を潜めていると、能天気そうな犬がひょこひょここっちへやってくるではありませんか。

そして、その犬となんとなく目が合ってしまったのですが、別に吠えるでもなくご機嫌であたりをふらふらと歩き回り、ある時突然、その犬は僕の隠れているちょうどその木の幹に片足挙げてショーベンを始めたのです。

なんとなくおちょくられてる気がしてきた時に、おじさんが一輪車を押して犬の方へ(つまり僕の方へ)近づいてきました。

こりゃだめだ。と思い、僕は意を決し、フランス語は分からないので『アイムソーリー』といいながら、敵意がないのを示すために両手を上に挙げて出て行きました。

すると、太ったおじさんは白い顔がみるみる赤くなってなにやらもごもご言い出しました。

そして、僕は文字通り「つまみ出され」ました。

と、これだけのことですが、そのショーベンシーンがあまりに漫画チックで記憶に焼きついています。

楽天的というよりは無謀な話でした。撃たれなくて良かった。

ちなみに、一緒に見学に行った同じ建築学科のクールなツレは僕が塀を登ろうとしたとき「俺は他人のふりをする。ちゅうか他人や」といってその辺をぶらぶら散歩し始めました。

そっちが正解。

B069 『意中の建築 上巻』

しばらく堅苦しい傾向が続いたので、だいぶ前に買ってからゆっくりと見れなかった中村好文を開いてみる。

さまざまタイプの建物が選ばれているが、そこに共通しているのは、建物から息遣いが聴こえるということ。

それは建物がいろいろな関係を築くことが出来ているということだと思う。

自然との関係・宇宙との関係・書物との関係・地形との関係・生活との関係・時間との関係・街並みとの関係・製作者との関係・・・・・・

当然、その中には建物と人間との幸せな関係も含まれる。

著者のスケッチにも息遣いが聴こえる。やっぱりこういうのもいいなぁ。

建築が機能的で、合理的であることにまったく異論はありませんし、ダイナミックな空間構成も大いに結構。もちろん、鉄とガラスとコンクリートだけで作られたミニマルアートのような、スカッと簡潔明快な建築に感動しないわけではありませんが、ふと、それだけが建築のすべてになってしまったら、建築ならではの「物語性」と「神秘性」が、「機知」と「ユーモア」が、そして「夢」というかけがえのない宝物が失われてしまうことに気づき、寂寞とした思いにとらわれるのです。(p36ストックホルム市立図書館)

私を魅了したのは、家族用の動線さばきの鮮やかさと、居心地の良い場所をサラリとしつらえる達意の平面計画です。・・・(中略)・・・住宅の動線は暮らしの機微に寄り添っているだけでなく、それ自身が「驚きと発見に満ちた小さな旅」でありたいものです。そして、その上で「愉しく」なければなりません。(p112ケース・スタディ・ハウス#1)

B066 『日本建築における光と影』

桜井 義夫、ヘンリィ・プラマー 他

桜井 義夫、ヘンリィ・プラマー 他

エー・アンド・ユー(1995/06)

『a+u』の臨時増刊号には完成度の高い本が多い。

中でも僕のお気に入りは1995年6月臨時増刊のこの本。

まさに永久保存版。

ヘンリィ・プラマー著の光に関するものには続編もあるが、やはり最初のもののほうが原点に還れる。

タイトル通り、日本の建築の光について書かれた『陰翳礼讃』的書物。

載っている写真も素晴らしいけれど、かなりのボリュームの文章および光に関する引用文は、どれも密度が高く、詩的で、イマジネーションを刺激するものばかり。

日本のような霞の国では、・・・・・我々と世界の間に存在する光は、無色透明な媒体に溶けて広がり、そのレンズを通して見るすべてを空虚にするエーテルとなって、景観に幻覚のような捉えどころのない雰囲気を与えているのである。

希薄化という光の質は日本のゲニウス・ロキを決定しており、それが古代人の感覚や心理形成に奥深い影響を与えたにちがいない。(第1章より)

光がかすむ様子は見るものにとって鎮静作用を発揮するが、それは灰色や闇、透光性が感覚を奪い取るのに類似している。触覚を失い、分子状のヴェールの中にすべてのものが沈んでいくと、心や眼は落ち着きを持ち始める。ぼんやりとした世界に視覚を失うと、途端に神経は緊張を解き魂はくつろぐのである。(第6章より)

どこをとっても、日本的な奥行きのある空間そのものを感じさせる文章に溢れているのだ。

第1章:月影の灰色・・・第4章:色づく影・・・第9章:生け捕る第10章:移ろい・・・と目次を見るだけでも想像力をかきたてられる。

光に色があり、密度があり、湿度があり、生や死がある。

そういう基本的なことを奥行きをもって感じさせてくれます。

それをものとして結実させるにはけっこう腕が必要。

ただ、日本人の中の光に対する感受性は、蛍光灯の明るさ信仰によって忘れられつつある。

その責任の一端は(多くは)僕らにもある。

B065 『ポストモダンの思想的根拠 -9・11と管理社会』

『差異のポストモダンから管理のポストモダンへ』

このアイデアはヒントになる。

しかし、本著の全体的な構成は、周辺の思想をたどるガイドブックのようなもので、専門でもない人にとっては少しまわりくどい気がした。

自由を求める社会が逆に管理社会を要請する。

管理と言っても、大きな権力が大衆をコントロールするような「統制管理社会」ではなくもっと巧妙な「自由管理社会」と呼ばれるものだそう。

一般には、自由と管理は対立し、互いに排除しあう、と考えられるだろう。ところが、ポストモダンな管理社会では、管理は自由を容認し、みずからに組み込んでいる。自由な「差異の戯れ」が肯定され、その上で差異が巧妙に管理されるのだ。そこで、こうした管理社会を、本著では「自由管理社会」と名づけることにしたい。ポストモダンな管理社会は、差異を組み込んだ「自由管理社会」なのである。

・・・(中略)・・・「自由管理社会」では、自由のみが強調されて、管理は不可視になっている。しかし、管理の実態を理解することなしには、自由も危ういと考えなければならない。

自由を謳歌しているつもりが、実は巧妙に管理されたものである。

なんか孫悟空がお釈迦様の掌の上を飛びまわっているようだ。

それに対して、どのようにふるまうか?

・掌の上でもいいから、飛び回ることを謳歌する。

・なんとなく釈然としないので飛び回ることをやめる。

・釈然としないがとりあえず飛び回って謳歌しているつもりになる。

・掌からなんとか降りようとする。

・その他(何があるだろう。飛び回らなくとも楽しむ?)

どのようにふるまうか決めかねてるのが一つ前で書いた「一歩抜け出せなさ」なのかもしれない。

それは、僕の生き方の問題でもあるし、表現の問題でもある。

極端に言えば、去勢された生き方では去勢されたようなものしかつくれないのでは。

(そういえば、この本を読むきっかけになった対談(NA 2006 4-10)で内藤廣がそういう感じのことをいってた)

さて、どうしようか・・・

— メモ—

・掌でもなんでも楽しめばいいじゃん、って言うのが現代の傾向かもしれない。

しかし、皆が自由に振る舞い、利便性を求めると当然リスクが高くなり、セキュリティ対策・情報管理が要請される。

当然それにはいろいろなコストもかかる。

自由なつもりが逆にがんじがらめで、管理社会を維持・強化するために搾取されてるってことはないだろうか。

僕は漠然と感じる生きにくさ、ただ生活するだけでも膨大なコストを要求される社会の原因はこのあたりにあるような気がする。

それを少しだけずらすことはできないだろうか。

・著者は批判的だがジジェクの次の文にも何かしらのヒントが隠れてそうな気がする。

今日のような状況においては、革命的な機会に開かれている唯一の方法は、直接的な行動への安易な呼びかけを断念することだ。そのような呼びかけによって、物事は変わっても全体の情勢は変化させないような行動へと、われわれは必然的に巻き込まれるだけだ。今日の苦境とは、もしわれわれが直接に、「何かをしたい」(反グローバル化運動、貧民救済・・・への参加)という衝動に屈するならば、われわれは確実に現存秩序の再生産に加担することになるのは疑いないということだ。真のラディカルな変革のための基礎を据えるための唯一の道は、行動への衝迫から撤退すること、「何もしないこと」である。こうして、異なった種類の行動のための空間を開くのだ。(ジジェク)

なんとなく東洋的に感じる言葉ではあるが、現代の若者も似たようなことを動物的な嗅覚で感じ取っているのではないだろうか。

(良否は別にして僕は若者のそういう敏感さは信頼してみてもよいと思っている。)

B061 『水木しげるの妖怪談義』

B060 『リアリテ ル・コルビュジエ―「建築の枠組」と「身体の枠組」』

2001年に安藤研がギャラ間で行ったコルビュジェの全住宅模型展に合わせて開かれた講座の記録。

(偶然にも僕はちょうどこのころ無理がたたって入院中で、病室でサヴォア邸やガルシュの家なんかの1/100模型をつくっていた…)

富永譲・中村好文・鈴木恂・八束はじめ・伊東豊雄がコルビュジェについて語るのだが、久しぶりのコルビュジェはとても新鮮で面白かった。

うーん、惚れなおす。

最初の方に出てくる写真や言葉を見るだけでため息が出てくる。

コルビュジェは戦略としてキザで大袈裟な物言いをしたという捉え方をしていた。

しかし、そういう側面はあるとしても、奥の部分にはやっぱり人間への愛情で満ちあふれているのだ。

そうでないと、こうも語りかけては来ない。

前にもコルについて書いたけれども、コル自信もかかえる小ざかしさや雑念を超えた大きな純粋さに心を打たれる。

富永譲が、コルの空間のウェイトが前期の「知覚的空間」から「実存的空間」へと移行した。また、例えばサヴォア邸のアブリから広いスペースを眺める関係を例にそれら2つのまったくオーダーの異なるものを同居させる複雑さをコルはもっているというようなことを書いていた。

それは、僕を学生時代から悩ませている「収束」と「発散」と言うものに似ている。

どちらかを選ばねばと考えても答えが出ず、ずっと「保留」にしていたのだけども、どちらか一方だけではおそらく単純すぎてつまらない。(このあたりは伊東さんがオゴルマンを例にあげて語っていた。)

そのどちらをも抱える複雑さを持つ人間でなければならないということだろうか。

そういえば、日経アーキテクチュアの創刊30周年記念特集の対談(2006.4-10号)でも新しい世代の「抜けている感覚」の是非や身体性というものが語られている。

それは「知覚的」か「実存的」かという問題だろうが、僕なんかの世代の多くはそれらに引き裂かれているのではないだろうか。

「知覚」への憧れと「実存」への欲求。

その間にあるのはおそらく一見自由に見えて実はシステムに絡めとられてしまう不自由な社会であり、そこから抜け出そうとすることが僕らを引き裂く。

もっと若い世代だとその今いる地点から「知覚」や「実存」への距離はどんどんと拡がっているように思える。(特に「実存」への距離)

また、その距離に比例するように「知覚」への憧れと「実存」への欲求は深まり、さらに分裂する。

実存的建築家に学生なんかが再び惹かれはじめているのも分かる気がする。

それらを全く異なるもののまま同居させるコルの複雑性。

これこそがコルビュジェの魅力の秘密かもしれない。

あと、この本の伊東さんの話は相変わらず魅力的だったが、他にも鈴木恂の「屋上庭園とピロティ」を「(コルビュジェの例の)手と足」として捉えるところも面白かった。

建築を身体の延長として捉えるような感じ、擬人化やキャラクターを持つことへの興味はもしかしたらコルビュジェの影響かもしれないな。

B059 『吉阪隆正の迷宮』

吉阪隆正といえばコルビュジェの弟子でコルビュジェの翻訳をした建築家という以上のことはあまり知らなかった。

しかし、この本を読んでみると、吉阪隆正はすばらしく魅力的な人間なようですっかり虜になってしまった。

それもそのはず、吉阪は内藤廣や象設計集団などの僕の肌にあうなぁと思う早稲田系の建築家の師匠にあたる。

吉阪を良く知る人の対談などがメインでその変態ぶりというか天才ぶりというか、型にはまらない感じが強く伝わってくる。

なんとなく”良寛さん”が思い浮かんだ。

余計なものには惑わされずに、まっすぐにはるか先をみつめる眼差しが目に浮かぶが、その眼差しはこの今現代よりもずっと先を捉えているように思う。

「有形学」「不連続統一体」「生命の曼荼羅」「発見的方法」

合理性や理屈の中からこぼれ落ちてしまうものにも限りない魅力がある。

合理的できれいではない。だけれどもそこには、実感というか手ごたえというか触感というか、なんともいえないもの、実存に関わる何かがある。

それは合理的であることよりも合理的(?)で魅力的なことだと思うのだけれども、それに同意してくれる人はどれぐらいいるのだろうか。

吉阪隆正。詳しくは知らなかったけれど希望を感じた。

B058 『informal -インフォーマル-』

金田 充弘、セシル バルモンド 他

金田 充弘、セシル バルモンド 他

TOTO出版(2005/04)

セシル・バルモンドはおそらく今世界で最も熱くそして哲学的な構造家。

コールハースやリベスキンドといった建築家とのプロジェクトのレポートのような形なのだが、セシルの思考の流れが読み取れるまったくエキサイティングな本。

前に東京で勤めていた事務所の先生が『建築の自由は構造の先にしかない』というようなことを言われていたのだが、最近その言葉が身にしみることが多い。

柱と梁をグリッドにくむようなラーメン構造のような考え方はそれ自体20世紀的で、大型のマンションのように人を無個性化しグリッドの中に押し込めるような不自由さを感じてしまう。

ラーメン構造というのは不自然で(おそらく自然の中では見られない形式だろう)そういうものに何でも還元できると言う人間の傲慢さと、一度出来上がった形式を思考停止におちいったまま何度もリピートしてしまう怠慢さが現れているようで気がめいる。

そこで、そういう不自然さ・不自由さから抜け出そうと言う姿勢がセシルのいう”インフォーマル”なのだが本当に魅力的である。

構造はあきらかに”自然のかけらを鳴らす楽器”の一つであるはずである。

そんな楽器を演奏できる人とコラボレーションできれば楽しいであろうが鹿児島にそういう人はいるのだろうか。(また、セッションにはこちらの力量も必要)

日本でも構造家とのコラボレーションは最近注目を集めているが、逆に一連の事件で不信感も募りつつある。

闇雲に規制を強化することで自由さを奪われることがないように祈るばかりだし、この機会に同じ構造を扱う人でもまったく世界の違う人がいることをもっと知らしめて欲しいものである。

a+u別冊、ほしいなぁ。

■階層的で固定的な意味での秩序は、物事の自然状態から最も遠いものとして理解される。

■こうした乱流に直面して、秩序が安全な要塞として承認される。でもそれは、大事な点を見逃す。それは現実の本質はまさに偶然であり、「秩序」というものが、ひょっとするともっと大きなランダム性の中での、小さい局所的な安定状態に過ぎないかもしれないということだ。

B052 『建築は詩 -吉村順三のことば一〇〇』

シンプルで居心地のいいすまい。

火と水と植物。光と音楽。

端正な佇まい。品。プロポーション。寸法。

そんな、単純であたりまえのことが大切。

でも当たり前のことで勝負するのが一番難しい。

■一般に物の形は固定した論理でもって、やみくもにつくられるべきものではない。人間の自由さをいいものとして形に生かしていく努力―責任のある自由さ―を大切にしたい。

■建築は、はじめに造型があるのではなく、はじめに人間の生活があり、心の豊かさを創り出すものでなければならない。そのために、設計は、奇をてらわず、単純明快でなければならない。

■計算では出てこないような人間の生活とか、そこに住む人の心理というものを、寸法によって表すのが、設計というものであって、設計が単なる製図ではないというのは、このことである。

■私は建築家として、自分では寸法にいちばん責任をもっている。自分のプロとしての責任として、寸法を大事にしています。