B009 『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』

気が付けばすっかりテーマがポストモダンになっている。

意図的というよりやっぱり気になるのだ。

どこへ向かうにしろ、僕のような不器用な人間には、ある程度けりをつけなければならない問題なのだ。

『動物化』という言葉に何かの期待をしてこの本を手にとったのだが、その『動物』という言葉は、もともとはフランスの哲学者コジェーヴの書いた『ヘーゲル読解入門』のある脚注から来ているそうだ。

コジェーヴの主張(の東の要約を)を要約すると、ヘーゲル的歴史の後人々には「動物への回帰(アメリカ的生活様式の追求)」と「日本的スノビズム」の2つの生存様式しか残されていない。「動物」とはヘーゲルの「人間」の規定(与えられた環境を否定する存在)と対応し、常に自然と調和して生きている存在である。

また、「動物」は「欲求(単純な渇望。欠乏‐満足の回路が特徴)」しかもたず、「人間」は「欲望」をもつ。「消費者の「ニーズ」をそのまま満たす商品に囲まれ、またメディアが要求するままにモードが変わっていく」アメリカの消費生活はこの意味で動物的である。一方「スノビズム」とは「与えられた環境を否定する実質的理由が何にもないにもかかわらず、「形式化された価値に基づいて」それを否定する行動様式」である。

「スノッブ」は形式的な対立を楽しみ愛でる。コジェーヴは「アメリカ化=動物化より日本化=スノッブ化を予測していた」ため、80年代の日本のポストモダニストに好んで参照されたそうである。

——————–

さて、オタクについてだが、

オタクはスノビズムをへて、いまや動物化している。

あえて、フェイクと知りながら意味を見出して消費するのではなく、もっとクールに「萌え」や「泣き」を「データベース的」に消費する。

そこにあるのは例えば「猫耳」「しっぽ」「触覚のように刎ねた髪」などの単なる要素の集積であり、それらのデータベースから、もっとも効率的に「萌え」や「泣き」を与えてくれる要素の組み合わせを選び出す。

それらの要素の働きは「プロザックや向精神薬と余り変わらない」。

たとえ、ある作品に深く感動したとしても、それを自分の「世界観(大きな物語)に結び付けないで生きていく、そういう術を学」んでいる。

作品のバックにあるのが大きな物語(世界観)ではなく単なるデータベースであることを前提とすることがマナーなのである。

このような小さな物語と大きな物語の切断を東は精神医学の言葉を借りて「解離的」と呼んでいる。

近代は「小さな物語から大きな物語に遡行」できると信じられ、移行期の人々は「その両者を繋げるためスノビズムを必要とした。」

そして、ポストモダンの人々は両者を繋げる事を放棄した。

——————–

オタクを切り口にしての、現代文化分析はある程度理解できた。

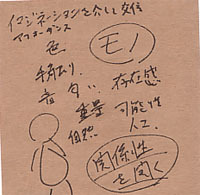

そのような「解離」は今の社会を生きるためのひとつの処世術なのだろう。さて、そこで僕の差し迫った問題は「じゃあどうすんべ」ということなのだ。またしても、いつもの問いが頭をぐるぐると廻り出す。

・大きな物語ほ放棄しても良いのか。

・彼らは幸せなのか。

・豊かな行き方ってなに。

・ぼくにそれができるのか。

・「建築」になにがのこされるのか。

・設計の意味はどうへんかするのか。

・そもそもこんなこと考えることに「意味」があるのか。

などなど。きっと、こういうことを考えること自体、意味に対する未練であり、「大きな物語」という幻想の呪縛から抜け出していないのだ。

やっぱり、ポストモダンを生きるのはなかなかに難しく、「オタク」はなかなかのやり手である。しかし、これを自分の中で整理しなければ、自信を持って線の一本も引けやしないのだ。そこで、再び『意味に餓える社会』の最終章を見てみよう。

○すべてがデザイン

「デザインは意味を描いてみせる。」

「だから、デザインが意味の問題を抱えることは決してない。デザインは意味の問題を解決するものなのだ。」

「人間の態度と構想が世界を意味あるものとして開くのだ。」

「人間は意味を形成することによって、意味を求める問いに答えるのである。」

「作為の学の優れた先駆的思想家のホルガー・ヴァン・デン・ボームは要約していう。「・・・人間とは元来意味をつくり出す生き物なのだ。・・・それは、世界を開くデザイン、一つの象徴的形式、一言を以てすれば文化に他ならない。」

なんだ、「自身」をもって線をひけばよかったのだ。

意味とは捜し求めるものではなく、つくり出すものだったのだ。

それは、動物なんかにゃ出来ないだろう。

(なんか、一周して元に戻ったような感覚である。)

だとしたら、「小さな物語」=「大きな物語」となるようにおもうが、如何に。。。

二川幸夫/インタビュー(A.D.A EDITA Tokyo)1995.07

二川幸夫/インタビュー(A.D.A EDITA Tokyo)1995.07