ノンモダニズムの作法 「すべてはデザイン」から「すべてはアクター」へ B258『ブルーノ・ラトゥールの取説』(久保明教)

久保明教 (著)

久保明教 (著)

月曜社 (2019/8/9)

ラトゥールは1947年生まれのフランスの哲学者・人類学者で、アクターネットワーク理論(Actor-Network-Theory ANT)で知られる。

本書は著者が「極めて難解ではないが、極めて誤解しやすい」というラトゥールの思想を、「入門書や解説書ではなく、その言語運用を広範に活用できる道筋を精査する「取り扱い説明書」として」まとめたもの。

では、ラトゥールの思想においてどのような道筋を見出すことが可能だろうか。少し考えてみたい。

5つの問いに対して

その道筋は「テクノロジーとは何か」、「科学とは何か」、「社会とは何か」、「近代とは何か」、「私たちとは何か」という五つの問いを通じて描かれるが、まずは、重要な概念及びそれらの問いに対する部分を抜き出しておきたい。

・アクターネットワーク論

アクター(行為者)は人間に限定されない。差異を生みだす事によって他の事象の状態に変化を与えうるものはすべてアクターであり、それらは相互に独立したものでもない。各アクターの形態や性質は他のアクターとの関係の効果として生みだされる。アクターの働きによって異種混交的なネットワークが生みだされ、アクターはネットワークの働きによって定義され変化させられる。(p.49)

・「知る」こと

より良く「知る」ことが問われる場は、世界と表象の対応ではなく、世界の内側にある諸要素の関係性に移ることになる。「知る」とは様々な要素を関係づけることであり、その良し悪しもまた関係づけの只中において生じる。(p.18)

・翻訳

「翻訳」とは、あるアクターを起点にして種々のアクターが結び付けられ共に変化していく過程である。(p.49)

・非還元の原理

いかなるものも、それ自体において、なにか他のものに還元可能であることも、還元不可能であることもない。(p.56)

・仲介と媒介

それらは、入力に対して一義的に出力を返す仲介項(Intermediary)として把握されている。(p.61)

二つのエージェントが互いに互いの行為を変容される媒介項(Mediation)として働くとき、それぞれがもともと持っていた目的が変化する(p.62)

技術決定論と社会構成主義は、諸要素間の関係を主に仲介として捉えることで「(自然の事実に基づく)技術」や「社会」への還元を行う。ANTはそれらの関係を主に媒介として捉えることで還元主義を回避する。(p.63)

こうした「ブラックボックス化」(Black Boxing)と呼ばれる契機に至って、媒介項(未規定の入出力)は一時的に仲介項(一義的な入出力)に変換される。(p.65)

・構築

ラトゥールの議論における科学的事実の「構築」とは、諸アクターが関係し合いながら、「循環する指示」を形成することである。「構築する」のは人間や社会ではなく、人間と人間以外の存在を含む媒介項の連関である。翻訳を通じて隊列が整えられ多数の媒介項が少数の仲介項に変換されると、対象を観察し解釈する「主体」としての人間を、観察され解釈される「客体」としての物質に対置することが暫定的に可能になる。(p.140)

・「テクノロジーとは何か」

「テクノロジー」と呼ばれる実態や独立した領域など存在しない。むしろテクノロジーとは、自然と社会、非人間と人間、科学と文化といった領域間の近代的区別が表面上のものに過ぎないことを常に突き付けてくる初関係の動態である。(p.73)

・「科学とは何か」

科学もまたテクノロジーと同様に人間と非人間の媒介項同士としての関わりの産物であり、科学は循環する指示の形成により深く関わり、テクノロジーは循環する指示の応用により深く関わる点において実践的に区別されうるにすぎない。世界=アクターネットワークに内在する私たち人間が他の異質なアクターたちと様々に関わり、膨大な媒介項が少数の仲介項に変換されるにつれて、私たち人間が世界を外側から観察/制御しているように見える状況が一時的に生みだされる。だが、外在は内在の効果にすぎない。(p.123)

・「社会とは何か」

社会とは、近代的な人間たちの関係性に還元されるものではなく、人間と人間以外の存在者を含む異種混交的な関係性が絶えず新たに生みだされるプロセスである。社会を研究する者もまた、そうした関係性に内在するアクターに他ならない。(中略)「連関の社会学」の最終的な目的は、諸アクターと共に社会=集合体を組み直すことに置かれる。(p.159)

・「近代とはなにか」

近代とは私たちが内在する異種混交的なアソシエーションを「自然」と「社会」に還元する純化の実践を表向きは固辞しながら、両者に仕分けされるはずの諸要素を暗黙裡に結びつける翻訳のプロセスを爆発的に拡張してきた機制である。近代を非近代と峻別する根拠とされてきた純化の水面下に膨大な翻訳と媒介の働きがあることを認めれば、額面通りの近代的世界は一度たりとも実現されなかったというノンモダニズムの視座が得られる。(p.219)

・「私たちとは何か」

近代人としての私たちは非還元主義による知のデトックスを必要とするものであり、分析するものとしての私たちは噛み合わないまま話し続ける技法を培うべきものであり、生活者としての私たちは「経験的・超越論的二重体」としての人間から離脱して、世界の絶えざる構築に参与することの受動性を引き受ける道筋を探るべきものである。(p.254)

これらはもちろん、著者がラトゥールの思想を取説化する上でまとめたものの一部を抜き出したものに過ぎないので、詳細は本書もしくはラトゥールの著書を読んで頂きたいが、大まかな主旨はこれらの中に含まれているように思う。

ノンモダニズム アクター及びネットワークとして捉えること

ラトゥールはあらゆるものを自然や社会に還元しようとするモダニズムやポストモダニズムを否定し、近代という前提を放棄して世界を捉える「ノンモダニズム」を提唱する。

私たちが普段常識的に考えている近代的な思考形式、OSを否定することがラトゥールの言説を取り扱い注意なものとしているのかもしれないが、これまでこのブログにおいては、近代的な枠組みからいかにして自由になるか、というのが一つの大きなテーマであったため、それほどとっつきにくい印象は受けなかったし、これまで考えてきたことと重ねられる部分も多かった。(それこそが誤解である可能性は多分にある)

人間ならざるものも含めたあらゆるものをアクターとして捉え、その関係性を近代的なフィルターを通さずに見ようとする姿勢はモートンに通ずるし、「前もって完全に理解することも制御することもできない」関係性の動態をこそ扱おうとする姿勢はオートポイエーシスに通ずるように思う。

ノンモダニズムの作法 汎デザイン主義から内在的な汎構築主義へ

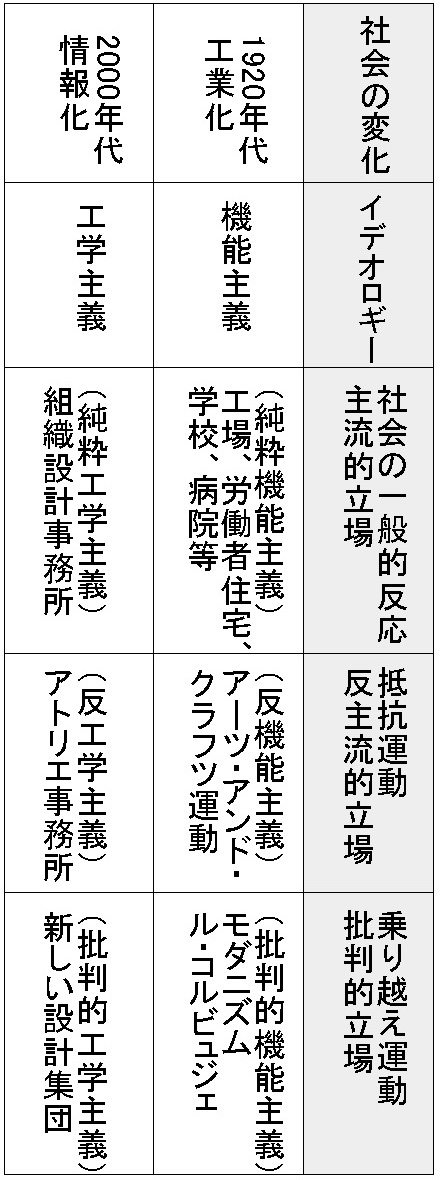

これまで、このブログでは、すべてが別様でありうるポストモダニズムの作法として、「すべてはデザインである」という姿勢を肯定してきた。

本書ではこの主張を、外在的な汎構築主義→「汎デザイン主義」と呼び、すべてが構築されたものであり、再構築可能であるとするラトゥールの議論がある意味この発想を基礎づけるという。

しかし、ここでは、デザインするのは世界に外在する主体であるという、近代的な枠組みからは逃れられていない。

では、ラトゥールの議論の先にある、内在的な汎構築主義にはどのような可能性があるだろうか。言い換えると、「すべてはデザインである」というポストモダニズムの作法は、ノンモダニズムにおいてどのような作法にアップデートできるだろうか。

それに対し、これまで考えてきたことを振り返りながら、とっかかりになりそうなこととして、「遊びの文脈」「ハイパーサイクル」「ネットワーク理論」「全体に従ってきたもの」の4つを挙げてみたい。

・遊びの文脈

人間という主体を一旦放棄し、関係性の中に身を置くことは、自己の不確実性や受動性が増大していくことになる。

それを「どのように引き受けながら初関係を組み直していけるのか」というのが一つテーマとなる。

それに対しては、熊谷晋一郎が否応なしに生じる予測誤差を「痛み」ではなく「遊び」の文脈に置くことで、環境を制御するのではなく、環境(アクター)との相互作用の中でお互いに変化してく(翻訳)契機としていく姿勢が参考になるだろう。

→B176 『知の生態学的転回2 技術: 身体を取り囲む人工環境』

→二-十一 遊び―出会いの作法

・ハイパーサイクル

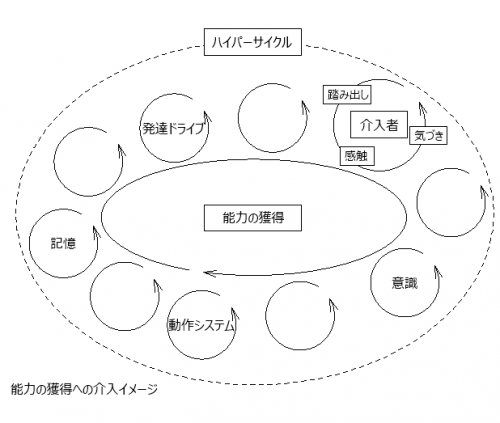

近代的な「自然」や「社会」への還元を否定した上で、世界を変えようとすれば、自らアクターとなり、関係性の中に入り込むことで、異種混交的なネットワークを組み直すことを目指すことになる。ラトゥールは研究、分析、社会といったものへのアプローチを異種混交的なネットワークの組み直しと捉えるが、自らは無数にあるアクターの中の一つに過ぎず、前記のような不確実性や受動性と向き合わざるをえない。

その時、どのように世界と関わりうるか。

それに対しては、予測も制御もできないとされるオートポイエーシス・システムにおける関係性の扱い方がヒントになるように思う。

河本英夫は臨床の現場での介入の仕方を例に、どのように他のシステムに関与可能か、もしくは創発や再編がどのように起こりうるかを考察している。

ラトゥールのアクターネットワークを、河本の複合的なシステムの作動状態(ハイパーサイクル)として捉えると、世界との関わり方のヒントが見えてくるかもしれない。

子育てをしていると、まったくままならないことばかりであるが、ままならないものを引き受けつつ、どう関わることが可能か、という問いと日々向き合わざるをえない。

→実践的な知としてのオートポイエーシス B225『損傷したシステムはいかに創発・再生するか: オートポイエーシスの第五領域』(河本 英夫)

以上2つは、建築においては設計に対する姿勢のようなものとして現れると思われる。

設計する場面では無数のアクターとの関係を整えていく必要に迫られるが、還元可能な概念にアクターを押し込めるのではなく、それらを引き受けつつどうやって創発や再編へとつなげていけるか、というのは重要なテーマである。

また、建築を構成する各要素をアクターとして捉えた際に、そこを利用する人(アクター)とどのような関係性を結ぶことになるのか、という視線もまた重要である。

・ネットワーク理論

ラトゥールはANTの発想を拡張することで、ネットワークでのアクターの関係の仕方を捉える存在様態論を探究しているようで、非常に興味深いのだが(検索した感じでは)残念ながら『存在様態探究』はまだ邦訳は出ていないようである。

世界をアクターのネットワークと捉えた場合、ネットワークそのものの性質を探究するネットワーク理論にもヒントが含まれているように思われる。

アクターの関係性や立ち位置に注目し、「つなぎかえ」と「近道」、「成長」と「優先的選択」といった操作を意識して配置することで、ある種の空間の質が実現できるのではという気がしている。

それは還元や構成に頼らない、ノンモダニズムな空間の質の探究につながりはしないだろうか。

→設計プロセスをネットワークを編み込んでいく連続的な生成過程と捉える B218『ネットワーク科学』(Guido Caldarelli,Michele Catanzaro)

・全体に従ってきたもの

ラトゥールは近代的な枠組みからこぼれ落ちてあいまいなままであるものを「プラズマ」と呼ぶが、ANTの捉え方においては、それらも一つのアクターとして捉えられる。つまり、内在的な構築主義の中では取り扱いの対象となりうる。

近代的な建築の考え方では、各要素や部分は、全体の理論に従うものとして取り扱うべきものであった。

しかし、ラトゥールやモートンはそれらを、近代的な色眼鏡を外して、それそのものとして扱うことを推奨する。

それによって、全体に奉仕すべき部分に過ぎなかったものを、一つのアクターとしていわば直接的に扱う道筋が見出される。

増田信吾は、私とのやり取りの中で、「空間自体の直接的創造ではなく、近代で無視されてきた、排除された雑味たちによって、空間の質や意味が激変する可能性がある」と述べてくれた。つまり、精神性の具現化としての空間への信念は、増田にはないと思われる。「空間」への信念を基礎とするモダニズムのもとでは無視されてきた「塀」や「窓」のような客体のほうが放つ、私達が生きているところへの目に見えない力を発見し、それを極力解放することのほうに、新しい建築の可能性があると増田は考えていると私は思う。(『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』p.212)

こうした全体に従ってきたものを開放する視線に、ノンモダニズムの建築の可能性があるかもしれない。

同様に、塚本由晴のものや人間のふるまいに対する捉え方にも、全体に従ってきたものを開放する視線を感じる。

また、自然を人間と自然とを切り分ける近代的な枠組みを外して、フラットに解像度高く捉える視線も同様である。

→あらゆるものが、ただそこにあってよい B212『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』(篠原 雅武)

→実践状態に戻す-建築における詩の必要性 B174 『建築と言葉 -日常を設計するまなざし 』

→生態学的な能動的態度に優れた人々 B190 『アトリエ・ワン コモナリティーズ ふるまいの生産』(アトリエ・ワン)

→距離においてとどまりリズムを立ち上げる B255『自然なきエコロジー 来たるべき環境哲学に向けて』(ティモシー・モートン)

→都市の中での解像度を高め余白を設計する B257『都市で進化する生物たち: ❝ダーウィン❞が街にやってくる』(メノ スヒルトハウゼン)

すべてはアクター

さて、「すべてはデザインである」というポストモダニズムの作法は、非還元主義のノンモダニズムにおいては「すべてはアクターである」と置き換えられる。

そこでは、不確実性や受動性を引き受け、アクターとして世界に内在したままサイクルをまわし、アクターに新たな光を与える関係性を探りながら新しい空間の質を追い求める、そんな建築家像がイメージされる。

(「すべてはアクターである」はさすがにそのまま過ぎるが他に思い浮かばない・・・関係性や構築も良さそうだけど分かりにくいし。いいのが思いついたら書き換えます。)