久しぶりにツイートまとめ。これまでのブログとの重複も多いけど。

オートポイエーシス~男女脳~方法論~状況のレイアウト

2014年12月11日 システムの思想

河本英夫の対談集「システムの思想(2002)」を読み始めたので随時メモ。

氏は今日のシステムを特徴づけるのは自在さの感覚とし、自在さは自由さと違うと言う。自由とはあくまで意識の自由だが、自在さは何よりも行為にかかわり、行為の現実にかかわる。

自由な建築と自在な建築と言った場合、同じように意識と行為にかかわるのであれば、自由な建築を目指すといった時に逆説的に不自由さを背負い込んでしまうのではないか。

(酔ってて細部が思い出せないのだが)先日のケンペケの2次会で哲学分野の人から突っ込まれた建築の不自由さのようなものは、このあたりとも関わるのではないか。

僕はどこまでいってもデザインする行為があるだけで、意味のようなものは探そうとする態度は困難なのでは、というようなことを言おうとしたのだけども今もってうまく言えない。

だけど、設計を行為だと捉え、そこに自在があるのであれば、自在な建築をつくりたい、ということが言えないだろうか。意味のようなものがどこかにある、と言うよりは自在な行為の中から発見的に生まれるものなのでは。

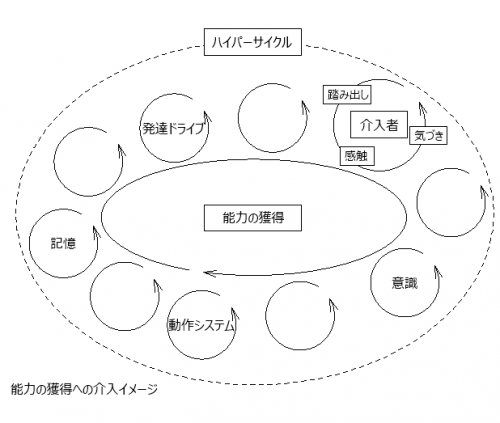

ある本でオートポイエシスは観察・予測・コントロールができないというように書いていたような気がするけど、最近ほんの少しだけ接点のイメージが出来てきた気がする。だけどぼんやりしすぎて全然捉えられてない。

あと、「ハーバーマス・ルーマン論争」に関するあたりで何か掴めそうでやっぱり掴めない。

『対してルーマンは、問題を脱規範化すべきだという考えです。問題をもっとちゃんと抽象化して、脱モラル化することで、社会のメカニズムというものを理論的に解明することが必要だという立場だと思うんです。つまり理論的に解明することによって、問題に実践的に対応できる。(西垣)』

このくだりでなんとなくだけど藤村さんが頭に浮かんだ。ハーバーマスが現状を説明しているだけじゃないかと言い規範を持ち出すことに対して、時間的に経験や社会が変わることに対してより実践的なのは規範→行為ではなく行為→規範の方だという感じが、動物化せよというのとなんとなく重なって。

理解を深めるヒントがありそうな気がするんだけど整理できず。意識・自由・規範と行為・自在・脱規範の違いってbe動詞と動詞の違いに似てる。(こういう感じのこともどこかに書いてたけど思い出せず)

まだ読み始めたばかりなので時間を見つけて少しずつでも読み進めよう。多分表現のための方法論ではなくて、行為のためのイメージを自分の中に持っておきたいんだと思う。

ケンペケについては動画が出たら見直しながらメモとして残しておこう。その場ですぐに言葉としてリアクション出来ない感じでもやもやっとしてるので。

方法としてのオートポイエーシス https://m.youtube.com/watch?v=CwexPv90vY… と言うのがあったのでスマホに落として移動中に聴いてる。やっぱりよく分からないけど面白い。

2014年12月25日 建てない建築家

建てるにせよ建てないにせよ、何に対して責任を負ってそれを果たすかが重要なのでは。どちらにせよそれを果たせれば良いし果たせなければ無駄と言われても仕方がない。

その「何に」対しての部分は発注者によるところが大きいのでそこに切り込んでいるのが藤村さんだと捉えている。

建てる建てないを全面に出すのは手段を目的と取り違えているように感じてあまりいい感じがしない。建てるにせよ建てないにせよ自分の果たすべき責任をきちんと果たせば良いし、そこが曖昧であれば明確にするように振る舞えばいい。

建てる建てないは何をの部分から個別的に導き出される、ということではいけないのだろうか。

2015年01月04日) 建築は知っている

ニュータウン的なものへの信頼が根っこにあったのは完全に誤解してたなー。僕は外からみた装った郊外への違和感が根っこにあっていつまでも消化できないでいるのでそこは羨ましくもあり。まー違う経験と違う側面だけど共感できることには変わりないけど。

なんか若干沈み気味だったけど、真っ直ぐに向き合いたいとかなりあがった。時間をおいてもう一回見よう。

2015年02月16日 村上春樹BOT

パターンとは真実よりもむしろ美しい仮説を提供するもの 。

でも誰かが書かなくてはならない。で、僕が書いてるんです。ランダムと同じです。文化的ランダム

受話器が氷河のように冷たくなった。「なぜ知ってるんだ?」と相棒が言った。

とにかく、そのようにしてクライアントをめぐる冒険が始まった。

人々が必要としているのは、自分の存在を少しでも意味深く感じさせてくれるような、美しく心地良いお話なんだ。だからこそ狭小住宅が成立する

[onokennote]

村上春樹風tweet Maker https://chanz.sakura.ne.jp/haruki

2015年03月18日 キレる女懲りない男

最近プライベート的必要に駆られて男と女の脳科学な本を読んだ。生物学的な役割から脳の機能が異なるのは理解できるし、普段はこの手の本は毛嫌いしてるんだけど、まーわりと面白かった。

男性脳は右脳と左脳をつなぐ脳梁が細くなってしまってるので理論化しないと感覚と言葉を結び付けられないし、目の前のことに疎い。でもその分、遠くが見える。

女性脳は脳梁が太く感覚と言葉が直結してて、ややこしいことは考えずにひたすらおしゃべりを繰り返して感覚をキーとしたデータベースを強化し続けてる。それは子育てという観察をベースとした瞬間的な判断を絶えず強いられるから。

もともと機能・特性が違うのでお互いになかなか理解できない。それを前提とすれば、理解できないお互いの言動も愛で合うことができるのでは。みたいな話。早速、実践してみるべ、と思ってもまー簡単じゃないよね。

で、身の周りでも女性脳的なおしゃべり=価値観共有的なものがリアリティや動かす力を持ちだしてる気がするし、その脇で建築が変わってきた、むしろ建築みたいな概念邪魔じゃね。みたいな流れもある気がする。

そのベースに女性脳的な直感がある気がするんだけど、そこからは「僕(われわれ)のリアリティ(byM氏)」から遠くへはなかなか行けない。行けないというかそもそもそこを目指していない。(遠くへ行くヒントは満載かもしれないけど。)

でも、時間的・空間的・概念的に遠くへ行くことこそが建築という言葉に込められていたのだと思うし、建築の役割・可能性であったと思う。そうであるなら、そこへの意志のないものは建築ではなく建物でいいんじゃね。と思う。否定的な意味でなく。

何か建築が変わった、建築は変わらねばならない、みたいなのがあるけど、それって、建築が変わってきた、のではなく、どっちかというと建物の概念の方が変わってきたのでは。そう考えたほうがしっくりくる。

建築と比較して足りないものとしての「建物」ではなくて、もっと豊かな建築と補いあうような「建物」に変わってきてるのでは。だから、建築であり、(愛のある)建物でもある、というような認め合う夫婦のようなあり方を考えた方が建設的で豊かじゃないかな。

最近の建築ってどーよ?な感じは、なんとなく理解し合えない男性脳と女性脳がお互いを貶みながら暮らしてる夫婦だったり、男性が女性化する感じだったりと重なってそんなことを考えた。

(建築がどーこーの前にまず自分ち)

@s_tomokazu なんかまだうまく言えてない。もやっとしてる感じが晴れそうな予感があるんだけど・・・。ってか夫婦喧嘩が足りていないのでは?

残ったちょっとしたモヤモヤが何か分からない。けど夫婦もモヤモヤをずっと抱え続けるんだろうから。

2015年04月23日 あることの自然性と喜び

この本やっぱり面白いと思う。思う、というのはまだ掴めないから。この感覚まで行くのは難しい気がするけど、目標にはなりそう。というか目標にできるほど掴まえられるだろうか。

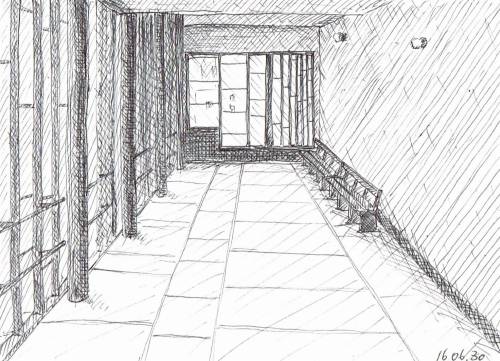

今日<建てること><住まうこと>みたいなのがちょっと話題になったんだけど、それらをひっくるめて「あることの自然性と喜び」に達するような場を建築に写しとることは可能だろうか。

「あることの自然性と喜び」というと宗教ぽい感じもするけど、それを実現させるためのプロセスを体現できるプロとしてあれるかという話。なんだかやっぱりうまく言えない。今のつくり方との距離はかなりあるように思う。

コストと時間をかければそれなりにできると思うけれども、それらが制限された状態で何ができるか。やっぱりDIY的なものになってしまうんだろうか。

DIY的なやりかたである程度可能かもしれないけれども、それを抜きにした設計者としての現実の抽出の仕方だってあるはずだ。(その感覚までにもやっぱり距離がある。)

画家とか舞踏家は直接的に表現できるけれども、建築の設計は図面というのが間に入るのでなかなかそうはいかない。しかし、その図面の可能性を諦めないということにも可能性が潜んでいると思う。その点では寸法というもののの持つ力をもっと感じないといけないんだろうな。

(いや、寸法でそれを実現できている人はたくさんいるんだろうな)

(この小ささ、みたいなのももしかしたらきっかけになるのかしらん)

2015年04月26日 本も終盤

合間で読んでいる河本英夫の本も終盤。ここは前見た動画の内容と重なっている。動画の書き起こしが欲しいと思っていたのでありがたい。

だけど、やはり終盤のテキストは論のような感じのまとめなのでどうしても理解?応用のサイクルに落ち込みそうになる。

その点ではそれまでのつらつらと書かれた寺田寅彦、マティス、坂口安吾の章が「原型」として作用しそう。やはりこれがやりたかったんだろうし意欲作であることに間違いない。

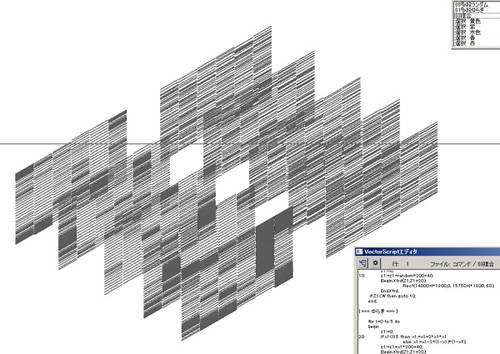

宣言と方法論と作品群のフォーマットは自分を客観的に見るためにもトライして見る価値はあるんだろうな。(方法論に関してはずっと言いながら其の意味すらうまく掴めていない)

それは世に問うて闘うと言う程大それた事を思ってるのではなく、あくまで自分の事として。

2015年04月27日 方法論

その辺の規模感というか自分のやってることの位置付けを間違うと何かがズレてしまう感じがする。責任の問題というかシステムとして起動できる半径の問題というか。

方法論というと何か具体的なもので自動的に建築に近づけられるもの、というイメージがあったがなかなかしっくり来るようになれなかった。

そういう具体性をむしろ際どいところで回避するような方法論というのもあり得るのではないか。

そして、それは言ってしまえば「当たり前の事」のようなものになるのではないか。その当たり前さがむしろ可能性と奥行きを持ちうるのではないか。

なんかもやもやしてる事が少し晴れそうな予感はあるな。よりいっそう引きこもりっぽくなりそうだけどコミュニケーションの感度はむしろ高まりそうな気がする。

(多分Facebookをたまにやる位にした事による開放感のようなものと無縁ではない。コミュニケーションの感度にもFacebook的な質とTwitter的な質の2つがあるとしたらその辺のスタンスを明確にすることと似ていそう)

方法論を「どのような働きの中に身を置くか」と言い換えると掴まえやすくならないだろうか。

要望を聞き条件を整理し形を探る。当たり前だけどその中から具体性が浮かび上がってくるだろうし、その場合方法は事前にあるのではなく、事後的に発見されるものだろう。

だとすれば方法に焦点を当てようと思った時点でズレていて、やるべきは感度高く働きの中に身を置くことだろう。

(もしそうなら学生がズレ続けてもある意味仕方がない。用意された働きの場の質の問題かもしれないから。)

あと数ページだけど、今日はここまで。結局当たり前のことを当たり前に思えるようになるのが一番難しいんだろうな。

@yamaguchiakito その本質がなかなか見つけられない感じです。方法論の多くは結局のところ本人だけのものでは無いかという疑いも若干持っていて、それでいいのではという気もしています。

@yamaguchiakito 河本氏的に言うと理解応用しようとしても直ちに限界に突き当たり本人の体験は一歩も前に進んでいないとなるのではないか。むしろ経験の弾力をどのように残すがというのが大切ではないか。

@yamaguchiakito 一方で本質的な方法論は経験の弾力を奪うものではないという気がしててうまく掴めないでいるところです。

2015年04月29日 〈わたし〉の哲学 オートポイエーシス入門

ブログ更新: B182 『〈わたし〉の哲学 オートポイエーシス入門 』 – https://tinyurl.com/k6o7d7y

寺田寅彦の章はうまく書ける気がしなかったけど、藤本さんの個展とそれに関する藤村さんとのやりとりのおかげで少しとっかかりが見えた。山口さんに頂いたコメントに関しても少しは近づけた気がする。

40代突入を前に若干の心の整理はできたのではないか。

建築少年とはよく言ったもので、建築は少年の経験モードを誘発するような何かがあるのかもしれない。

よく建築学科を出た後他分野で活躍する人を指して、建築的思考が役に立ってる、みたいなことを言ったりするけど、たった数年の学生の間で他分野を出し抜くほどの建築的思考が身につくもんだろうか、と思っていた。

もしかしたら建築的思考というよりは少年の経験モードのようなものを醸成する土壌が建築教育にはあって、それが他分野に言った時に珍しく感じられるのかもしれない。まー、本人の気質の割合のほうが大きいんだろうけど。

(仮にそうだとすれば、他分野の教育にそういうモードを消すような何らかの欠陥があるようにも思うけど・・・)

この本タイトルは他にもあったんじゃないかという気がする。ストレートすぎるというか硬すぎて中身にそぐわない気が。ちょっともったいない。

この本の文脈で言えばアナロジー・原型的直感は現実を捉えるための手掛かりにすぎないのだけど、藤本さんが誤解を受ける危険性はアナロジー・原型的直感そのものが答えのように映ることにある気がする。(展覧会行ってないので憶測だけど)

2015年05月02日 パスルを解いただけ感

パズルを解いただけ感からなかなか抜け出せないのだけど、その原因ってなんだろう。

乾久美子の小さな風景からの学びの写真を眺めていると、ある状況があって、そこに新たな状況が派生しているような写真が多い。ここの言葉を使うとあるサービスから新たなサービスが派生して、それらがうまく混ざった状況が魅力的に見える気がする。

仮に前者を「前状況」、後者を「後状況」と呼ぶとする(何かいい感じの言葉じゃないけど)。割と具体的な要望からパズルを説いただけだとほとんどを「前状況」として用意してしまってる感じがする。それが奥行きのない「パズルを解いただけ感」になってるのではないか。

そう捉えると、島田陽さんの家具の扱いは「前状況」に属していた要素を「後状況」的なものに置き換えることで、「前状況」と「後状況」の混合状態をつくりだしていると言えないだろうか。(昔、家具は建築かみたいな論争があった気がする。なに論争だっけ?)

「前状況」と「後状況」(もしくはそれ以上多数のレイヤー)のどこに属させるかを意識的に操作することで、「小さな風景」のような魅力に近づけられないだろうか。

植栽なんかは「後状況」的なものを備える分かりやすい方法なんだろうな。あとリノベも比較的簡単に混合状態になる。

あんまり間接照明は使わないんだけど、もしかしたら「前状況」的になってしまう(混合状態が弱まる)感じがするからかな。照明は光らせる道具的に使うことが多い。

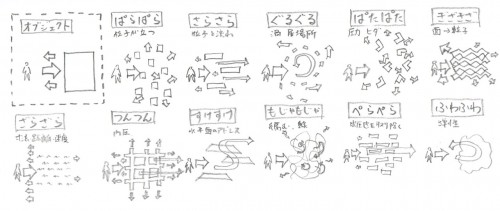

2015年05月16日 状況のレイアウト

頭が重くならないうちに前書いたことの続きを書いてみる。

「前状況」「後状況」というのはある時点だけを取り出せばそうかもしれないけれども、実際にはもっと複層的なものだと思うので「状況の重ねあわせ」がある景色をつくるのに有効だと仮定してみる。

そうすると、使用開始後も含めた「状況のレイアウト」のようなものが景色として現れていると言えそう。

それをレイアウトと言った場合、分節やリズム、ジャンプ率や版面率のようなセオリーの準用による見方も出来そう。

その際「状況」とはどういった要素で捉えられるかを考えるのは有効と思われる。思いつくのは時間軸(いつのものか)、関与軸(モノの側か人の側か、自然の側か。またそれにどう関与したか、又は関与の可能性やイメージがもてるか)、動静軸(静的なものか動的なものか)など。

そういった視点で風景や建築をみればいい訓練になりそうだけど。(やってない)