村田 純一 (編集)

村田 純一 (編集)

東京大学出版会 (2013/7/31)

『たのしい写真―よい子のための写真教室』の流れからアフォーダンス関連をもう少し突き詰めようと読んでいたもの。

なかなか読書時間がとれなかったのですが、最近移動時間が多かったのでそれを利用してなんとか読み終えられました。

記憶の補完としてブログにまとめようと思うのですが、読み応えのある本でとても長くなったので3つに分けてみたいと思います。

序章

まずは序章の部分から。個人的なメモとしての意味合いが強いので引用と感想のようなものを並べることになると思うので分かりにくいとは思います。興味のある方は是非原本を読まれて下さい。

このシリーズの目指すところと建築設計

本シリーズは、生態心理学を理論的中核としながら、それを人間環境についての総合科学へと発展させるための理論的な基盤づくりを目的としている。(p ix)

人間環境の構成要素、すなわち、人工物、人間関係、社会制度は単なる意味や価値として存在しているばかりではなく、それぞれが人や物を動かす実効的効力(広い意味での因果的効果)を持っている。それゆえに、人間環境は、社会的・文化的な存在であると同時に、物理的な存在でもある。

本シリーズで追求したいのは集団的に形成された人間環境のあり方を記述し、人間個々人がその人間環境とどのような関係性を取り結んでいるかを明らかにし、最終的に、どのような人間環境を構築・再構築すべきかという規範的な問題である。

どんな生物もそれぞれが属する環境から切り離されては生きていけない。私達人間も同様である。これが「知の生態学的展開」と題された本シリーズの基本テーゼである。

建築に関わる人の多くはそうであると思うし、建築に限られた話ではないと思いますが、僕は建築をつくことは環境をつくることだという意識が強い。

ここでいう人間環境は何かというのは本書に譲りますが、このシリーズはまさに環境を扱っており、建築設計におけるメインとなるテーマに切り込むものだと思います。

知覚・技術・環境と建築設計

人間の環境内存在はつねに「技術的環境内存在」であったし、現在もそうである。本巻の主題は、この技術によって媒介された環境内存在のあり方を日常生活の中で出会う具体例に則して明らかにすることである。

「環境」に続き、この巻でテーマとしてあげられているのが「技術」。

続き、というよりは知覚・技術・環境といった一連の関係性が「生態学的転回」の視点を導くもののように思います。

例えば、私たちがそれまで危険で近寄れなかった火をうまく扱うことができるようになったり、あるいは、それまで何げなく見ていた木の枝を箸として使える道具とみなすことができるようになったりする過程は、新たなアフォーダンスの発見過程であると同時に、新たなアフォーダンスの製作過程と考えることもできる。このように知覚と技術に共通に見られる環境とのかかわり方に着目することによって、技術論の生態学的アプローチへの道筋が垣間見られる。

ギブソンの言葉を使うと、ここで知覚-行為連関は、特定の目的の実現に奉仕する「遂行的活動(performatory action)」から区別された「探索的活動(exploratpry action)」というあり方を獲得するといえるだろう。

このような仕方での知覚と行為の新たな連環の獲得、新たな仕方での環境との関わり方の「技術」の獲得が、先に述べた学習を通しての環境の構造変換の内実をなしている。

子供が技術を獲得したから、環境が変化するのではなく、また、環境が変化したから子供が技術を獲得したわけでもない。知覚の技術と知覚に導かれた運動制御の技術を獲得することはすなわち、新たなアフォーダンスが発見され環境に備わるアフォーダンスのあり方に変換が生じることに他ならないのである。

一部の引用だけではなかなか上手く伝えられないですが、知覚・技術・環境のダイナミックな関係性が見て取れます。

このブログでも藤森照信さんの書籍等を通じて技術とはなんだろうか、というのに興味を持ち始めているのですが

(■オノケン【太田則宏建築事務所】 » 技術)

では、このような知覚・技術・環境の構造が建築の設計においてどのような視点を与えてくれるでしょうか。

僕は少なくとも次の2つの場面において何らかのヒントを与えてくるように思いました。

一つは、建築を設計する作業そのものが環境との対話のようなものだとすると、設計するという行為において、いかにして環境を読み込み設計に反映させることができるか、またその技術はいかにして発見できるかを考える場面において。

もう一つは、建築が環境をつくることだとすると、そこで過ごす人々と建築との間にどのような関係を結べるか、を考える場面において。

これら二つは切り離せるものではないと思いますし、後の章でこれらの接続する試みもなされているのですが、ここではとりあえずこれら二つの場面について引用しながら少しだけ考えてみたいと思います。

設計行為における知覚・技術・環境

ギブソンによれば、ニッチとはどこに住むかを示す概念ではなく、むしろいかに住むかを示す概念であり、したがって同じ場所に多様な動物のニッチが共存しうると考えることができる。環境の場合も同様に、人間を含めて動物が世界にいかに生きるかを示す概念であり、それゆえ同じ世界に多様な環境が共存しうると解されるのである。

「どこに」ではなく「いかに」。

環境という概念が絶対的な存在としてあるものではなく、関わりあいの中から発見・製作されるものだとすると、建築の設計は環境の中から「いかに」を発見・製作する作業だとも言えます。

そういう点で見れば、リノベーションはその定義から言っても「(例えば古くなることで)実践状態から外れたもののなかから、ふるまいに関わる要素を抽出・活性化して再び実践状態に戻すこと」が宿命付けられており、多くのリノベーションに生き生きとした豊かさを感じるのも当然のことかもしれません。 ただ、この時に「ふるまいに関わる要素を抽出・活性化」しようというような目線はリノベーションに限られるものではないので、新築の場合にも同じような目線・構造を持ち込むことはできるかもしれません。 例えば青木淳さんの「原っぱ」「決定のルール」、「地形のような建築」で考えたようなこと、「地形のように自律した存在の場所に、能動的に棲み込んでいく」ようなことは、リノベーションと同様の「ふるまいや実践状態への目線」を浮かび上がらせ、空間を生き生きとしたものにするための構造と言えそうな気がします。 (結局、棲み家、というところに戻ってきた。)(■(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B174 『建築と言葉 -日常を設計するまなざし 』) )

この引用部で考えたことに近いかもしれませんが、上手くいったリノベーション事例に感じる魅力の一端はリノベーションが必然的に「いかに」を内包する行為であるからかもしれませんし、それは新築の設計においても活かせるものだと思います。(個人的にはリノベと新築を区別せずに一元化した視点を持ちたいと思っているのですがそれはまた改めて考えます)

出発点は、脳ではなく環境であり、環境に適合して生きる「環境内存在」というあり方である。知覚は環境に適合して生きる機能として成立したのであり・・・(中略)こうして見ると、伝統的知覚論は、知覚を成立させる可能性の条件である「環境内存在」のあり方を逆に困難の発生源と見なし、他の動物との共存を示すはずの知覚現象を主観的な脳内現象とみなすという根本的な逆転を起こしていることになる。それに対して、このような逆転を再逆転することが「生態学的転回」の最も基本的な課題である。

それでは、同じことが技術に関してもいいうるだろうか。技術に関しても、その可能性の条件を環境に求めるような「環境内存在」という観点を確保しうるだろうか。

建築を設計する行為はさまざまな環境を余条件として受け止めそれに対して回答を得ようとするものというイメージがあるかも知れません。

これを先の引用の伝統的知覚論、いわば受動的な知覚論と重ねあわせると、別のイメージが浮かび上がってきます。

環境を主観的な設計行為に対する制約として受け止めるのではなく、環境それ自体を可能性の海、能動的に探索する対象として捉え、知覚・技術・環境のダイナミックな関係性の中に置くともっと豊かな設計のイメージが浮かんで来ないでしょうか。

こういう視点はいろいろな方が実践されてるので特に目新しいものではないかもしれませんが、それらを理解したり自ら実践するための一つの道具になりそうな気がします。

また、ギブソンは環境の基本的な要素として、物質と媒質、そしてそれらの境界を示す面をあげています。これらは建築の基本要素とも言えるのでアフォーダンス論的に建築空間を捉えて設計に活かすことも考えられますがここでは置いておきます。(隈さんの本の佐々木正人さんとの対談でこの辺りに触れてました。)

建築という環境と知覚・技術・環境

(チンパパンジーがバナナを取る際に置いてあった箱を利用すること発見したことに触れて)このように、環境内に新たなアフォーダンスが発見され、それまでのアフォーダンスが変換を受けることが、すなわち箱を使って技術の獲得を意味しているのである。

技術の獲得・アフォーダンスの変換が生じることはそこで過ごす人々にどう関わるだろうか。

これはまだ個人的な見解にすぎませんが、そのようにして知覚・技術・環境のダイナミックな関係性が築かれることは、人間が環境と切り離せない存在だとすると、それは人の生活を豊かにすることにつながらないでしょうか。

ここで、技術の獲得をふるまいの発見と重ねあわせると塚本さんの「ふるまい」という言葉の持つ意味が少し見えてきそうな気がします。

再引用

なぜふるまいなのか 20世紀という大量生産の時代は、製品の歩留まりをへらすために、設計条件を標準化し、製品の目標にとって邪魔なものは徹底して排除する論理をもっていた。しかし製品にとっては邪魔なものの中にも、人間が世界を感じ取るためには不可欠なものが多く含まれている。特に建築の部位の中でも最も工業製品かが進んだ窓のまわりには、もっとも多様なふるまいをもった要素が集中する。窓は本来、壁などに寄るエンクロージャー(囲い)に部分的な開きをつくり、内と外の交通を図るディスクロージャーとしての働きがある。しかし、生産の論理の中で窓がひとつの部品として認識されると、窓はそれ自体の輪郭の中に再び閉じ込められてしまうことになる。 (中略) 窓を様々な要素のふるまいの生態系の中心に据えることによって、モノとして閉じようとする生産の論理から、隣り合うことに価値を見出す経験の論理へと空間の論理をシフトさせ、近代建築の原理の中では低く見積もられてきた窓の価値を再発見できるのではないだろうか。(■(オノケン【太田則宏建築事務所】 » B166 『WindowScape窓のふるまい学』) )

「WindowScape」で取り上げられている様々な事例に感じる豊かさは、そこに住まう人と環境との間に豊かな関係が築かれているからだと思いますし、そのような関係性をどのように生み出すかは建築の設計においても大きなテーマになりうると思います。

その際にもギブソン的な視点は有効な道具になりそうな気がします。

また、一つのもの・要素がいくつもの機能を内包しているようなデザインに何とも言えない魅力を感じることがあります。

その理由を考えた時、それがいくつもの「技術のあり方」「環境とのかかわり方」を暗示しているため、そこに可能性のようなものや自由さを感じ取るからかもしれないと思いました。先の塚本さんの言葉を使うと「閉じ込められて」いないというか。

「つくる」と「つかう」を超えて(関博紀)

今回は『第3章「つくる」と「つかう」を超えて(関博紀)』の部分。

なぜ設計と利用とを一元的に捉える必要があるか

建物をめぐって、わたしたちは、日々多くを営んでいる。なかでも、設計すること(つくること)と住むこと(つかうこと)は、その代表的なものだといえるだろう。(中略)本章では、こうした背景を踏まえた上で、いま一度設計と利用の関係について検討してみたい。そして、設計と利用とを一元的に捉える、もうひとつの展開について検討してみたいと思う。それは、設計という営みに生態学的な特性を見出すことを通して、設計と生活のいずれもが環境に根ざした営みであることを確認しようとするものである。

この(つくること)と(つかうこと)は奇しくも前回の(知覚-技術-環境)の構造が有効と思われる二つの場面と一致しそうに思いますし、とすればその思考の流れからそれらは(知覚-技術-環境)の視点から一元的に眺めることが出来ると言えそうな気もする。

では、そのような一元化した視点はなぜ必要なのか。

実はそれに関してはまだ上手く整理できていないのですが、例えば「参加型」の計画手法について

計画者と生活者が共同する「参加型」のデザイン手法は、設計と利用との距離をかぎりなく近づけるという点で、dwelling perspectiveの具体的展開と位置づけられる。しかしこの手法は、設計行為と環境の関わりを関わりを必ずしも前提とするものではない。したがって、dwelling perspectiveの具体化にはさらなる可能性があるといえるだろう。

と書かれています。

「参加型」では十分でないもの、もしくは一元的理解によって得られるものとはなんだろうか。

ここで出てきた(dwelling perspective(住む視点)はティム・インゴルドによって提示された視点で、ハイデッガーの「建てる・住まう・考える」を引き合いに出して次のように書かれています。

一方で「建てることは、つまり、住まうことのの単なる手法や方途などではない。建てることは、それ自体すでに、住まうことである(ハイデッガー)」と主張し、環境との結びつき、すなわち「住」んでいることをわたしたちの生活の基盤として認めることによってはじめて、「建てる」ことの本性が理解されると指摘する。

と、ここまで書きながら、確か『建築に内在する言葉(坂本一成)』にこの辺の事が書いてあったと思い紐解いて考えてみることにします。

当然のことながら、人の生活が始まったその場と、竣工時のからの状態とのあいだに、そこに現象する空間の質の違いを感じた。そこでは私が計画して建てた空間は消失し、別の空間が現象している。(中略)人が住むそのことが、生活を始めるそのことが、別の空間を現象させることを意味する。すなわち、住むこと(住むという行為である生活)はひとつの空間をつくることになると言ってよい。(中略)<住むこと>と<建てること>(ハイデッガー)が分離してしまった現在において、建てる者、建築家に可能なことは、ただ人の住まう場を発生させる座標を提出、設定することに過ぎない。それゆえその住まう場の座標に、建築としての文化の水準、つまり<住むこと>の別の意味の水準が成り立たざるをえないことになる。『建築に内在する言葉(坂本一成)』

ボルノウにしてもハイデッガーにしても、あるいはバシュラールにしても、ある意味で<住むこと>と<建てること>の一致に人間であるための前提を見ているように思われる。しかし、前で述べたようにその一致は現代において喪失されている。だからこそ、まさにその<住むこと>の意味が問題にされる必要があるのだろう。だが、現代社会を構成する多くの人間にとって、この<住むこと>の意味はほとんど意識から遠ざかっているのではあるまいか。日常としての日々の生活を失っていると言っているのではなく、<建てること>を失った<住むこと>は、その<住むこと>のほんの部分だけしか持ちあわせることができなくなったのではないかということである。『建築に内在する言葉(坂本一成)』

生活が始まることで建築は設計者の手を離れて新しい空間となる。だとすると、その断絶を超えてなお、建築が住むことに対してできることはあるのだろうか。

これに対して、坂本氏は象徴の力を通して、人間に活気をもたらすための様々な手法を模索されているように思います。

精神が生きるということは人間の思考に象徴力を持続的に作用させることであり、精神が生きられる場はその象徴作用を喚起する場であるから、人間が住宅、あるいは建築に<住む>ためには、その場をも建築は担わざるをえないのである。『建築に内在する言葉(坂本一成)』

同じような視点からいくと、環境という同じ視点を持つことによって(つくること)と(つかうこと)の断絶を超えてつかう者にとっての(つくること)の一端を建築が担う可能性が開かれるのかもしれません。(かなり強引につなげると鹿児島の人にとっても桜島のような存在といえるかもしれません)

例えば「象徴」はその視点を定着させ断絶を超えるためのツールとも読めないでしょうか。

また、そのような断絶を超えられるかどうかが、建物が建築になれるかどうかに関わっているのかもしれません。

多木浩二は『生きられた家』で「生きられた家から建築の家を区別したのは、ひとつには住むことと建てることの一致が欠けた現代で、このような人間が本質を実現する『場所』をあらかじめつくりだす意志にこそ建築家の存在意義を認めなければならないからである」と述べている。これはつまり<建てること>の意識のうちで挟まれた<住むこと>の乗り越えを求めることを意味しよう。『建築に内在する言葉(坂本一成)』

建築家の存在意義に関する部分は非常に重いですが、そういうことなんだろうなと思います。

(つくること)と(つかうこと)の断絶の乗り越えは、もしかしたらそこに住む人よりも建てる側の問題、存在意義にも関わる問題なのかもしれません。そして、結果的に環境や象徴を通じて(つくること)を何らかの形で取り戻すことがそこに住む人が本質的な意味での(つかうこと)、すなわち生きることを取り戻すことにつながるように思います。

「複合」による乗り越え

今回はさらっと終わるつもりが長くなってしましました。後半はなるべく簡潔にまとめてみたいです。

本章では実際に住宅を設計するプロセスを分析しながら(つくること)と(つかうこと)を一元化する可能性が模索されています。

その分析の中で様々な要素に対して「出現」「消失」「復帰」「分岐」といった操作が抽出されています。

また、『操作同士が関係を結び始め、自ら新たな操作を生み出すというような自律的な変動』、操作の「連動」が抽出されます。

さらに、『変化を伴いながら連続するという変動は、その背後で複数の動きが関係し、一方の動きが他の動きを含みこむような複合的な過程』、操作の「複合」が抽出されます。

図式化すると(出現・消失・復帰・分岐)⊂(連結)⊂(複合)といった感じになるのかもしれません。

また、「複合」は『平行する複数の操作を含みこむような動きであり、また設計者にとっては「設計コンセプト」に相当するものの発見として報告されていた。つまり、「複合」は他の五つの振る舞いを含みこんだ「高次」な動きになっていたといえる」とあります。

もともと設計という行為はギブソン的な構造を持っていると思うのですが、「複合」はそれ以前の操作による環境の探索によって得られた「技術」のようなものとして現れたと言えそうです。それは、設計者がもともと持っていたものというよりは環境との関わりの中から発見されたもので、その「技術」には環境が内包されているため、(つくること)を超えて(つかうこと)においても新たな(つかうこと)を生み出す可能性を持っているように思います。

また、それは(うまくいけば)利用者が設計者がたどった過程をなぞることができるかもしれませんし、そこには設計者→利用者の一方的な押し付けではなく、同じ環境・景色を眺めているような共有関係が生まれるかもしれません。

以上の議論を踏まえると、前節で得られた「複合」としての振る舞いには、こうした「外部特定性」を獲得する振る舞いに相当する部分が含まれていると考えられる。なぜなら、「複合」とともにあらわれていた「設計コンセプト」としての「キノコ性」は、設計者が獲得したものでありながら、一方では対象地の与件に深く根ざしたものだからである。つまり「複合」とともにあらわれていた「キノコ性」は、Sによって特定されたこの案件の「不変項」として理解できる可能性がある。こうした理解が可能ならば、建築行為は、「設計コンセプト」の獲得という高次の水準においても環境と結びついており、生態学的な側面を必然的に含むものとして位置づけられると考えられる。

設計コンセプトというと何となく恣意的なイメージがありましたが、環境との応答により得られた技術としての、多くの要素を内包するもの(「複合」)と捉えると、(つくること)と(つかうこと)の断絶を超えて本質的な意味で(つかうこと)を取り戻すための武器になりうるのかもしれないと改めて思い直しました。

このような探索と定着のプロセスを通じて建築を目指すことを考えると、どうしても藤村さんの様々な取り組みが頭に浮かぶのですが、それらの手法がいかにエコロジカル(ギブソン的・生態学的)なものであるか改めて思い知らされます。

だいぶイメージはつかめてきた気がしますが、僕も実際に実践を通じて設計に落とし込めるよう考えていきたいと思っています。(今年度はバタバタと過ごしてしまったので、そのための時間を確保するのが来年度の目標です)

依存先の分散としての自立(熊谷晋一郎)

onokennote:『知の生態学的転回2』で今まで読んだ部分だと熊谷晋一郎氏の話が一番ヒットした。障害者の自立に関するリアルな問題が捉え方の転換で見事に理論と道筋が与えられていたし、固有の単語を設計を取り巻くものに変えてもかなりの部分で同じような捉え方ができそうな気がした。 [10/20]

onokennote:「予定的自己決定」と「後付的自己決定」。予測誤差の役割転換と分散化の有効性など、既出の設計に関する議論にそのまま援用できそうだ。 [10/20]

『知の生態学的転回2 技術: 身体を取り囲む人工環境』「第4章依存先の分散としての自立(熊谷晋一郎氏)」について。一応今回で締める予定です。

依存先の分散としての自立

この章は脳性まひを抱え車いす生活を送る著者によるもので、自らの体験や歴史的な背景も踏まえながら自立とは何かをまさに生態学的転回のような形で描き出している。

建築設計そのものとは直接関連があるわけではないけれども、その捉え方の転回は見事で示唆に富むものだったのでまずは概略をまとめてみたい。

障害のあるなしに関係なく、子供たちにとっての大きな課題の一つに「自立」というテーマがあるだろう。(中略)私は、「自立の反対語ってなんだろう」という問いかけを行った。(中略)これらの意見のうちで、私が「やはり」という思いとともに、興味深いと感じたのは、「依存していない状態」というイメージで、自立という概念がとらえられているということだった。

自立がそのようにイメージされるのは容易に想像できるし、自分がそのようなイメージから自由であるか、と問われると心許ない。

著者は『何にも依存せずに生きている人など、存在しない』『「依存-支え」の関係がうまく動作し続けている”平時”においては、私たちは、自分の日常がどのような支えに依存しているかに無自覚でいられる」『「依存-支え」の関係が不可視であり続けている状況こそが、日常性をもたらしている』としたうえで次のように述べている。

障害者とは、「多くの人々の身体に合うようにデザインされた物理的・人的環境」への依存が、多くの人とは異なった身体的特性を持つことによって妨げられている人々のことである、と解釈することができるだろう。このように考えると、通常考えられているのとは逆に、障害者とはいつまでも何かに依存している人々ではなく、未だ十分に依存できない人々だと捉えることができるのである。環境との間に「依存-支え」の環境を十分に取り持てないために、障害者は日常性を享受しにくく、慢性的に”有事”を生きることになる。

そして、それが鮮明に可視化された震災での自らの体験を例に出して『私の考えでは、多くの人が「自立」と読んでいる状況というのは、何者にも依存していない状況ではなく、「依存先を増やすことで、一つ一つの依存先への依存度が極小となり、あたかも何者にも依存していないかのような幻想を持てている状況」なのである。』と述べる。

自立とは最初にあげたイメージとは逆に、無自覚に依存できている状態だというのはなるほどと思わされた。そして、共依存(「ケアの与え手が、受け手のケア調達ルートを独占することによって、受け手を支配すること」)という言葉を出しながら「依存先の分散としての自立」はどのように成立しうるかが問われていく。

痛みと予測誤差-可塑性

自立が『依存先を増やし、一つ一つの依存先への依存度の深さを軽減することで「依存-支え」関係の冗長性と頑強性を高めていくプロセス』だとすると、それを邪魔するものとして「痛み」があげられている。

著者は幼いころのリハビリ体験を振り返り、経験のない健常者と同じような動きを強要され、それが出来ないと心の問題にされてしまい、『目標のイメージと実際の動きが乖離してしまい、その予測誤差を焦りやこわばり、痛みとして甘受してしまう。その結果、ますますイメージと運動の乖離が拡がってしまうというふうな悪循環に陥って』しまう体験をあげながら、『(痛みによる)学習性不使用の悪循環から抜け出し、仕様依存先に可塑性を誘導するには、痛みとか失敗といったネガティブな予期を、必ずしもネガティブではないものへと書き換えるような、新しい文脈が必要になるだろう』と転回をはかる。

ここから先はとてもダイナミックな展開で面白いものだったので是非本著を読んで頂きたいのですが、続いて次のような問いが発せられる。

しかし他方でこの予測誤差は、「現在の予期構造は、現実と符合していない可能性がある」というシグンルでもある。そして、予期構造を可塑的に更新させるための動因として、必要不可欠なものだ。そう考えると、自分の予期構造を裏切るような予測誤差の経験を、どのような意味連関の一部に配置するかということが、可塑性誘導の成否を決める可能性があるだろう。予測誤差を、痛みとか、焦りとか、ネガテイブな意味を付与する意味関連の中に配置するのか、それとも、それに対してある種の遊びの契機、あるいは、快楽を伴う創造性の契機としての意味を付与するのかによって、可塑的変化の方向性は変わると思うのだ。

では、予測誤差の意味がある種の快楽に変換されるような文脈とはどのようなものか、というのが次の問いだ。

少し設計の話に戻すと、設計という作業も決して予定調和的なものではなく、さまざまな環境のもと予測誤差を含むものです。そして、それらは必ずしもそれまでの設計作業の流れから行くと歓迎されるものばかりとは言えません。では、どのようにそれらを「快楽を伴う創造性の契機に変換」し、前回までに書いたような可能性の海として捉えることができるのだろうか、いうなれば可塑性を獲得できるのかというのは興味深い問題です。

モノ・他者とのかかわり

さらに著者が一人暮らしをはじめ、トイレとの「遊びにおける失敗」といえるようなものを繰り返しながらの格闘を通じた経験をもとに論考が進められる。

試行錯誤の中で自らの行為のパターンが「自由度の開放→再凍結」という形で進みながら、便座のデザインも同じような「自由度の開放→再凍結」というプロセスを経ながら、お互い歩み寄る形で「依存-支え」の関係を取り結んでいく。

そして

この、自由度の開放→再凍結というプロセスは、完成品としての行為パターンや道具のデザインをうみおとすだけでなく、その過程で同時に、冗長性や頑強性という副産物をもうみおとす。なぜなら、あらかじめ一つの正解が与えられて、それに向かって訓練するのではなく、「どういう方法でもよいから、排泄行為をする」という漠然とした目的に向かって、断片的な素材を制作したり組み合わせたり、無駄をはらみつつ試行錯誤するため、否が応でも一つの目的にいたる手段が複線化するからである。結果、私のアパートのトイレには、一つの方法がうまくいかない場合の代替手段を可能にするようなアイテムが、いくつも常備されることになるのである。

そして、私の身体と便座双方の可塑的な変化を突き動かすものは、常に予測誤差という「うまくいかなさである。

リハビリにおける監視と裁きの文脈の中では痛みとして感じ取られていた予測誤差は、一人暮らしの「遊び」のような文脈に置かれるや否や、痛みというよりも、むしろ新しい予期構造への更新を突き動かす期待に満ちた動因として感じ取られ、私の探索的な動きを促したのである。その結果、私の身体と便座をつなぐ、新しい行為のレパートリーや道具のデザインがうみおとされ、徐々に自分の体のイメージとか、世界のイメージというものが、オリジナルに立ち上がっていった。

というような手応えを得る。

また、著者の一人暮らしは不特定多数の介助者という他者との関わりも必要とし、その経験も語られる。

他者との関わりは、著者のように密接に関わらざるをえない場合は特に、予測誤差の発生が不可避である。その予測誤差を減らすために、著者は相手を支配するのではなく、『触れられる前に、次の行為や知覚についての予期を、共同で制作し、共有する』という方法を重要視している。

介護を受け他者と密接に関わる場面でも、相手になったつもりで頭の中を再構成し追体験することで、相手の次の行為への予期が読めてきて、まるで相手を自分に「憑依」させるような感覚になれ、能動性を維持しうるという。

予測誤差を減らすために、あらかじめ固定化させた予期による支配を貫徹させようとする状況から、予期の共同生成・共有によって予測誤差を減らしつつ予期構造を更新させる状況へ移行すること。ものとの関わりにおいても、他者との関わりにおいても、「依存-支え」の冗長な関係を増やしていくためには、それが重要だといえる。そして、そのことを可能にするのは、予測誤差、言い換えれば他者性を楽しめるような、「遊び」の文脈なのだろう。

続いて、薬物依存症などの例を通じて「依存してはいけない」という規範的な方向ではなく、依存先を分散させていくことの重要性が語られる。

最後には、依存先の分散と孤独に触れながら、依存先の分散が万能ではなく、『依存先の分散は、孤独をなくさせるわけではない。そうではなく、孤独の振幅を小さくさせることで、「ちょっと寂しいくらい」の平凡な日常をもたらすのである。』と本章は締められる。

「予定的自己決定」的設計と「後付け的自己決定」的設計

では、先の『どうすれば設計における予測誤差を快楽を伴う創造性の契機に変換し、環境を可能性の海として捉えることができるようになれるか』という問いにはどう答えられるだろうか。

一つは、予測誤差を「遊び」の文脈に置くことでしょうか。それは、予測誤差をうむ他者を制約の発生源として見るのではなく、探索の共同者とみる視点を持つことだと思いますが、実践の現場でそれを行うには、設計のプロセスや他者との関わり方を見直し、新たにデザインすることが必要になってきそうです。それが今の自分の課題だと思っています。

そういえば、倉方さんの著作で決定に関わる「遊び」について触れられてました。

■オノケン【太田則宏建築事務所】 » B120 『吉阪隆正とル・コルビュジエ』

また「決定する勇気」 の源といって良いかもしれないが、建築を『あそぶ』ということもコルから引き継いだものだろう。コルの少年のように純粋な(そしてある部分では姑息な)建築へのまっすぐな思いに触れ『あそぶ』強さも引き継いだに違いない。(ここまで記:太田)

『吉阪の魅力は、(機能主義、「はたらき」、丹下健三に対して)それと対照的なところにある。むしろ「あそび」の形容がふさわしい。視点の転換、発見、機能の複合。そして、楽しさ。時代性と同時に、無時代性がある。吉阪は、未来も遊びのように楽しんでいる。彼にとって、建築は「あそび」だった。「あそび」とは、新しいものを追い求めながらも、それを<必然>や<使命>に還元しないという強い決意だった。(括弧内追記・強調引用者)「吉阪隆正とル・コルビュジエ(倉方 俊輔)」』

最後の部分などまさに、という感じですが、コルビュジェや吉阪隆正に感じる自由さ・魅力のようなものはここから来るのかもしれません。

最後に、実は本章の注記の部分も密度が濃く示唆に富むものだったため、長くなりますが一部抜き出して考えてみたいと思います。

私は、自己決定や意思決定と呼ばれるものには、二種類のものがあるのではないかと考えている。一つ目は、行為を行う「前」に、どのような行為を行うかについての予測を立て、その予定に沿った形で自己監視しながら行為を遂行するというものである。これを、「予定的自己決定」と呼ぶことにしよう。リハビリをしていたころの一挙手一投足は、予定的自己決定だったといえるだろう。

二つ目は、さまざまな他者や、モノや、自己身体の複雑な相互作用に依存して先に行為が生成され、その「後」に、行為の原因の帰属先をどこにも求められず、消去法によって「私の自由意志」というものを仮構してそこに帰責させるというものである。これを「後付け的自己決定」と呼ぶことにする。一人暮らしの一挙手一投足の多くは、後付け的自己決定だった。

予定的自己決定だけで上手くいくには、「こうすればこうなる」という予期構造の学習が必要である。しかし、現実を完全に予測し尽くす予期構造を学習することは不可能であるし、もしも完全に予測できているなら、自己決定なしの習慣化された行為だけで事足りるだろう。予定的自己決定は、ある程度予期構造はあるが、不確実性も残されている状況下で決断主義的になされるものであり、否応なしにある確率で予測誤差が生じる。この時、予測的自己決定は断念せざるを得ず、後付け的自己決定に切り替えて探索的な行為を生成させることで、予期構造を更新させる必要がある。

後付け的自己決定が自由な探索を可能にする前提には、「行為の原因を帰属させられるような、突出して目立った依存先からの予測誤差を知覚できない」という条件がある。痛みなどの強い身体感覚や、顕著なモノや人からの知覚といった、目立った依存先からの予測誤差がある場合、自分の行為がその依存先によって、「仕向けられたもの」と原因帰属されるため、後付け的自己決定は失敗しやすい。たとえば、学習性不使用のように、痛みという目立った身体感覚によって行為が支配されている時には、後付け的自己決定による自由な探索は失敗し、その結果予期構造の可塑的更新がストップする。

「予期構造→予定的自己決定→予測誤差→後付け的自己決定→予期構造の更新→・・・」という循環が回り続けるためには、「各方面の依存先から予期構造を裏切る予測誤差が豊富に与えられるが、突出して目立った依存先からの予測誤差を知覚できない」ということが前提条件となる。そして、依存先の集中は、限定された依存先へと知覚を集中させ、その依存先を目立たせる可能性が高まるので、この循環を阻害しうる。むろん、依存先を分散させなくても、限られた依存先がひっそりと目立たず行為を支えることで、後付的自己決定が可能になることはあるが、それは予測誤差の知覚そのものを低減させることで予期構造の更新をストップさせる。しかも目立たない依存先への集中による見かけの安定性は、非常に脆弱な基盤の上に立った状況と言わざるを得ず、震災のような突発的な外乱によって、容易に依存先の(不十分さの)存在を目立って知覚させる。依存先の分散は、二つ目の自己決定の循環を可能にする法法の中でも最も頑強で公正なものだと考えられる。

ここで出てきた「予定的自己決定」「後付け的自己決定」というのは「予定的自己決定」的設計と「後付け的自己決定」的設計というように設計の場面でも適応できるように思います。

(これは『たのしい写真―よい子のための写真教室』で書いたブレッソン的建築、ニューカラー的建築とも対応しそうですし、dot architectsなんかの方法も分散化の手法と言えそうです。)

また、「後付け的自己決定」的設計を成功させるための鍵は、「各方面の依存先から予期構造を裏切る予測誤差が豊富に与えられる」ことと「突出して目立った依存先からの予測誤差を知覚できない」ことにありそうです。

(そういえば、『空間から状況へ(2001)』あたりでみかんぐみがパラメーターを豊富に集めて等価的に扱う、というようなことを書いていたような気がしますが(該当の文章が見つからない)、まさにこういうことを実践されていたのかもしれません)

では、「突出した依存先からの目立った予測誤差が知覚」される場合、例えば行政の仕事の場合に多いかもしれませんが、権力者であったり、前例主義であったり、好みであったりなどとの予測誤差が大きい場合はどうすればいいでしょうか。

非常に難しい問題だと思いますが、ひとつ考えられるのは、他の依存先を増やしたり重要度をあげることで相対的に目立った依存先の占める割合を下げることがありそうです。もしくは信頼を積み重ねることで目立った依存先の絶対的な知覚量を減らし共同関係に持ち込むように力を注ぐか。

いずれにせよ、何らかの戦略を持つことが必要だと思いますが、本著で書かれているようなことはそのための礎になりうる気がします。

ここまで、本著の内容の一部をまとめて思ったことを書くという形で進めてきました。誤解が含まれているかもしれませんがある程度イメージはつかめてきたような気がします。

建築設計の場面で生物学的転回を目指すには

・環境を主観的な設計行為に対する制約として受け止めるのではなく、環境それ自体を可能性の海、能動的に探索する対象として捉え、知覚・技術・環境のダイナミックな関係性の中に置く。

・(つくること)と(つかうこと)のそれぞれの場面で上記のような関係性を考える。

・(つくること)と(つかうこと)の間の断絶を乗り越え、(つかうこと)の一端を建築が担う可能性を開く。環境はそれらをつなぐ可能性がある。また「複合」もしくはコンセプトはそれをより高次で維持するための武器となりうる。

・予測誤差を「遊び」の文脈に置き、予測誤差をうむ他者を制約の発生源として見るのではなく、探索の共働者とみる視点を持つ。

・「後付け的自己決定」的設計を成功させるために「各方面の依存先から予期構造を裏切る予測誤差が豊富に与えられる」ようにし「突出して目立った依存先からの予測誤差を知覚できない」状態を保つ。

ということがとりあえずはあげられそうです。(他の章も丹念に読みこめばヒントがありそうですが・・・)

そして、ではどのようにすれば、実際の現場でそれを実践することができるか。成功率をあげるためには具体的にどのような工夫ができるか。という宿題に対してはしっかり時間をとって考える必要がありそうです。

山岸 俊男 (著)

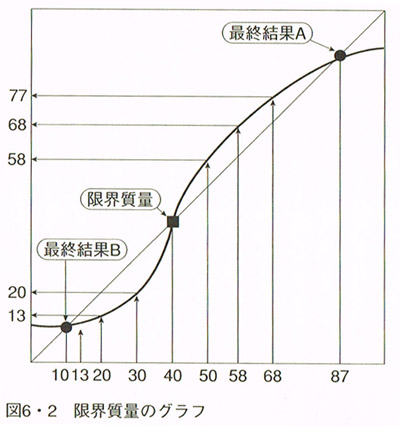

山岸 俊男 (著) (▲本書p.199 例えば50%の協力者からスタートすると、協力者は58%に増え、と連鎖し87%に収束する)

(▲本書p.199 例えば50%の協力者からスタートすると、協力者は58%に増え、と連鎖し87%に収束する)

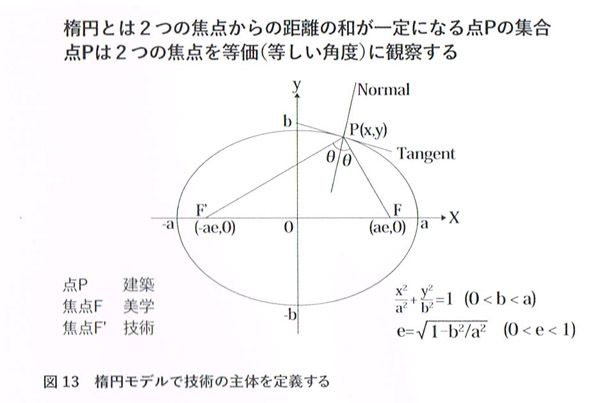

▲p.79 この図を他の本で見かけて本書を購入した。

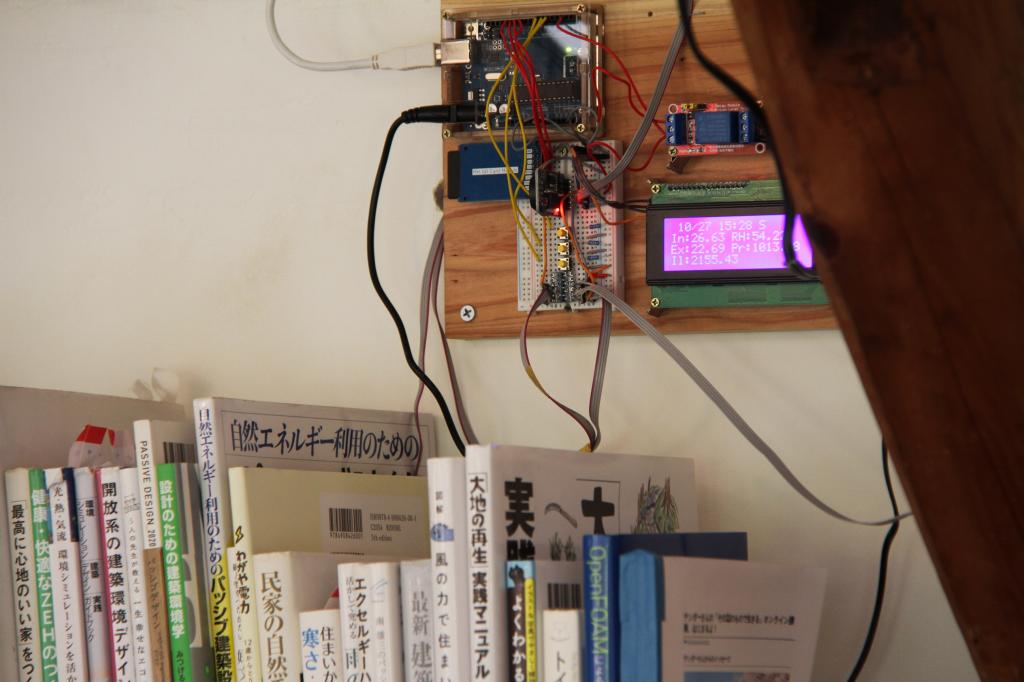

▲p.79 この図を他の本で見かけて本書を購入した。 ▲p.25

▲p.25 ▲p.50

▲p.50